Text

On Dnipro. Kherson. In the reedbed by Oleksa Shovkunenko (Ukrainian, 1884-1974).

Stolen by the Russian occupiers from Kherson Art Museum.

154 notes

·

View notes

Photo

QUINTESSA MATRANGA “Bearly Surviving (3)”, 2016 – Bread, peanut butter, jam, coins

39 notes

·

View notes

Text

Shadow Song - Charlotte Sorapure

British, b. 1968 -

Oil on gesso panel, 94 x 66 cm.

2K notes

·

View notes

Text

Les nomades du fer, Eleanor Arnason, Argyll, 2023 (1991), trad. Patrick Dechesne

C'est une longue fresque, une longue épopée, 568p. ou 586p, traduit de l'anglais et du temps, première publication en 1991, première traduction en français par Patrick Dechesne publiée en 2023, par ou pour ou depuis les éditions Argyll, qui bossent, on peut pas dire, depuis trois ans, ça bosse.

Au dos, une petite phrase de Jo Walton, connaissez-vous Jo Walton ?, c'est une autre autrice de science-fiction, je n'ai pas tout lu, mais j'aime beaucoup, j'ai commencé par Mes vrais enfants, un trouble de la cognition, elle dit "confuse", un trouble venant à un âge certain, la question de l'âge est si peu traitée dans les récits de science-fiction, ça n'est pas tout à fait vrai, mais c'est plus généralement pour dépasser le temps, le dompter, en sortir vainqueureuse. Bref, Jo Walton adoube Arnason, qui est aussi comparée à Ursula Le Guin.

Ursula Le Guin, je l'ai déjà écrit ailleurs, est un vieux compagnonnage. Ca date depuis plus de 20 ans, ce n'est pas dans l'effervescence actuelle que Le Guin, tout à côté de Mead, sont proches et fantomatiques. Je l'ai déjà dit aussi, ce qui m'intéresse tant chez Le Guin c'est la visée anthropologique de son œuvre. Elle invente des mondes aux règles sociales, aux philosophies, aux langages, aux religions différentes. Il n'est pas question de transposer les problèmes actuels dans un autre décor. C'est autre chose.

C'est aussi ce que fait Eleanor Arnason.

Dans Les nomades du Fer, il y a plusieurs personnages principaux : Nia, une habitante d'une planète dont le nom est omis, et qui appartient au clan du Fer, duquel elle a été chassé ; il y a Li-sa, une ethnographe qui se place résolument du côté de l'ethnographie : elle arrive d'un autre monde ; comme Derek, un autre ethnographe (il y a en beaucoup d'autres, mais seul.e ces deux là parviennent à rester) ; il y a l'esprit de la cascade, un homme qui un oracle. Les chemins de ces quatre là vont se nouer, se tresser, d'abord les deux femmes, puis Derek, puis l'oracle. Une tresse à quatre brins pour aller vers le nord, vers le clan de Nia, un clan qui l'a chassée parce qu'elle était trop étrange.

Nia a vécu une histoire, une histoire d'amour, une histoire d'amour avec un homme et a eu deux enfants.

C'est le fait étranger pour lequel Nia est chassée. Sur cette terre, les clans sont des clans de femmes, où sont aussi les enfants et les vieillard.es. Mais les hommes valides vivent seuls, dans les montagnes, ailleurs, peu importe, loin. L'amour n'est pas l'amour romantique, et ce sentiment, dans ce monde, dans ce livre n'est jamais le ressort dramatique qui permet que l'intrigue avance. Plus, il n'est jamais là. Cet amour qui chez nous toujours noue quelque chose n'existe pas. Ni plus, ni moins. Sauf pour Nia, et Eunshi. Je ne raconterai pas la suite de leur aventure, ce n'est pas la peine ici. C'est une histoire dans l'histoire, mais une petite histoire, finalement dans la grande épopée que ces deux extra-terrestres ethnographes, nous, et les deux habitant.es de la planète vivent.

Cette épopée, c'est le récit de l'arrivée de ces ethnographes, qui essaient de s'intégrer. Li-sa rencontre Nia, qui tête de mule, décide de partir du clan dans lequel elle habite, où elle a trouvé refuge, le clan du cuivre. Li-sa la suit. Puis Nia l'accompagne pour que Li-sa puisse rejoindre le lieu d'atterrissage de la fusée du Kollontaï (au passage, on apprécie le choix de ce nom de baptême bien féministe et bien marxiste). Puis Derek, puis l'oracle. Et plein de rencontres et d'aventures, qui permettent de saisir les enjeux civilisationnels, depuis un point de vue relativement ethnographique (mais plus que moins). Je ne veux pas non plus raconter cela, qui fait le sel du livre.

Dans cette approche ethnographique, l'attention ethnoliguistique m'a particulièrement touchée et, plus que la multiplicité des langues articulée à une langue commune, dite langue des cadeaux, partagée par tous les clans (qui jamais, ces clans, ne se font la guerre, elles ne connaissent pas, tout en connaissant les armes, et donner la mort), m'a particulièrement touchée l'attention aux gestes. Et encore, ce sont moins des gestes qui sont décrits que l'intention des gestes, des réponses. A tel point que, retrouvant les siens, Li-sa continue à employer ces gestes, qui font partie intégrante des langages de cette terre. Ces gestes permettent de dire les états d'âme, les affects. Vers la fin du livre, un geste humain du même genre est fait. Peut-être un couçi-couça de la main. Quelque chose de dérisoire, mais qui montre la potentialité de ce que pourrait être que de parler avec les mains. Cette approche me fait penser à quelque chose que Eleanor Arnason connaissait peut-être, Les rites d'interaction de Goffman. Eleanor a fait des études d'art vers Philadephie, Goffman c'est plutôt Chicago et la sociologie, quel passage de lui vers elle ?, je ne sais pas. Néanmoins pour Goffman, "le rite ne traduit pas la représentation

religieuse de la société sous forme pratique, mais la représentation apparaît dans le cours d’une activité rituelle qui ne vise d’abord d’autre fin qu’elle-même." (Keck, 2004, https://philolarge.hypotheses.org/files/2017/09/01-12-2004_keck_Goffman.pdf) Et je considère, sans démontrer pourquoi, que le langage peut être considéré comme un rite, sans cesse renouvelé surtout s'il s'agit comme ici de dire l'affect, et plus précisément l'affect comme réaction à l'action que l'altérité a proposé. D'autant que ces gestes qui ponctuent s'accordent avec des phrases d'une grande simplicité qui permettent au présent, alors que tout est au passé - Eleanor Arnason écrit en 1991 ou avant, le présent direct, dans la sf, ça n'existe pas, je crois.

Une dernière dimension que je trouve intéressante, et peut être parce que je n'en suis pas spécialiste, c'est la réflexion très critique de l'approche marxiste de l'économie qui en dit tout en même temps ses potentialités. Le post-colonialisme est au cœur de cette réflexion. Cette dimension retend la dernière partie du voyage en laissant dans les mains de la lectrice une situation insatisfaisante, qui m'a plongée dans une suite de spéculations, et m'oblige à ne pas ferme le livre comme ça, juste comme ça, après un voyage civilisationnel dans un monde singulie décrit densément, au sens de Geertz (https://journals-openedition-org.ezproxy.campus-condorcet.fr/enquete/1443) dans un monde singulier.

1 note

·

View note

Text

Demain le silence, Kate Wilhem, Le passager clandestin, 2022 (1970), trad. Michèle Valencia

Ce livre est petit, 45 pages en poche, c'est une nouvelle, éditée ici seule, pas dans un recueil, ni une anthologie, c'est une nouvelle élue pouvoir devenir livre, c'est une nouvelle qui a été publiée en 1970, sous le titre "The Chosen, l'élu, traduit par Michèle Valencia, peu d'informations sur elle, si ce n'est qu'elle a traduit, beaucoup, d'auteur.ices de langue anglaise, et plutôt de langue australienne et américaine. Kate Wilhem est américaine. Elle a vécu 89 ans, est morte en 2018. Kate Wilhem a 34 ans quand Rachel Carson publie, en 1962, le Printemps silencieux, le constat d'un anthropo-phonocène, une capacité du groupe humain d'affecter la qualité sonore du monde. Cette information est rappelée dans le petit commentaire biographique et contextualisant de l'écriture et la publication de cette nouvelle, The Chosen, Demain, le silence. Personne ne signe ce petit commentaire, fidèle au nom de la maison d'édition, le passager clandestin.

Le silence c'est le silence d'un monde découvert, dont on pense qu'il a été découvert comme un monde parallèle à l'aide d'une technologie en élastique de voyage dans le temps, ou inter-dimensionnel. C'est flou comme un rêve, nécessairement. Comme un désir. Comme ce qui doit être deux choses contradictoires en même temps : flou, brouillé, enneigé, silencieux pour que la projection de l'autre advienne sur ce que l'on ne veut pas dire, ce que Wilhem ne veut pas, dans une logique narrative, tout de suite dévoiler. Mais à vrai dire, ce n'est pas ce qui me plaît autant dans cette fiction. Ce n'est pas ce qui me déplaît le moins non plus. Ce qui me plaît le plus c'est la description d'un monde sans bruit, qui est objectivement tout à fait bruissant (le vent, la neige, les chutes d'eau, les marais, la pluie, l'orage) et tout en même temps, complètement atone subjectivement. Quels sont les bruits que nous entendons, et que nous qualifions tels ? Le bruit est-ce la parole humaine incessante que l'on entend dans un appartement aux murs trop fins, ou la parole reste-t-elle parole, audible, tangible et rassurante ? A cette question, rien ne tient comme réponse que la norme, et ce que la norme sociale imposera. Si le ressort final de Wilhem m'indiffère c'est qu'il ne va pas au bout de la description du monde sonore de l'hôpital psychiatrique qui contraint au silence ceux considérés comme les plus dangereux, en même temps qu'il permet un flot incessant de paroles pour ceux jugés doux, inoffensifs. Ce que Wilhem décrit du premier monde ne se déploie pas dans le second. Si ça reste une nouvelle, 5 pages configurent le second espace sonore, dont une demi, seulement, pour ce que y vit, une fois que le retournement a eu lieu, le protagnoniste.

Ma seconde remarque est à l'endroit du genre.

Dans l'opposition qui se joue sous nos yeux, c'est bien un homme qui, hyper-sensible, va avoir un désir de résistance, de rébellion à un ordre décrit comme oppresseur, et oppressif à son endroit. C'est une figuration classique, où la femme est associée à la pérennisation du modèle social. Nicole-Claude Mathieu analyse la possibilité de ce phénomène (assourdissant) du maintien de l'oppression comme moyen de survie par les opprimé.es dans L'anatomie politique. L'hypersensibilité (dont les représentations sociales nous conduisent à considérer comme qualité féminin mais il faut penser à tous les poètes maudits, leur sensibilité exacerbée, et parmi lesquels les femmes sont bien rares à avoir été autorisés aux mêmes perditions) de cet homme est soulignée par Wilhem qui lui donne un prénom de genre neutre en américain, Lorin. Son hypersensibilité lui fait percevoir avec acuité, chez lui, que "Des enfants jouaient dans les couloirs et hurlaient." (p.43) Une première question est à l'endroit de l'absence de prise en compte de l'hypersensibilité que peuvent avoir des femmes assignées aux tâches domestiques, à la prise en charge des nourrissons et des enfants qui leur font des trous dans les oreilles. Dans Demain, le silence le trouble de cet homme qui désire du silence apparaît, socialement et donc littérairement, plus justifié - à comprendre comme comme collant plus à une réalité sociologique (que nous sommes bien en droit de vouloir renverser).

A l'hypersensibilité s'ajoute la naturalisation de la parole des hommes, et la figuration du désir de bavardage des femmes. Ce paradoxe est rendu possible par un sexage du travail de socialisation de la parole qui revient à la femme (comme le montre, d'un point de vue féministe C. Monnet dans La répartition des tâches entre les femmes et les hommes dans le travail de la conversation (1998), et d'un point de vue masculiniste Kleist dans De l'élaboration progressive des idées par la parole). D'une certaine façon, Wilhem prend ce paradoxe en compte en prénommant la protagoniste féminine Jan qui est de genre neutre en américain - et que la traductrice s'est bien gardé de francisée en Jeanne, ou même Jane. Mais Kate Wilhem le souligne également par la description des prises sonores des hommes et des femmes de cette société : "Des femmes poussaient des cris aigus, les hommes juraient", puis une litanie de bruits urbains. Ainsi, dans la trame sociale de ce monde (qui ressemble fort au nôtre), la naturalisation de la parole des hommes induit qu'ils continuent à être dotés de la parole même dans leur forme encolérée à l'inverse des femmes, des enfants - et des objets. S'ils sont en colère, c'est grave et réflexif, pas aigüe et sans sens comme la nature des femmes. A cela, s'articule, en miroir négatif, le désir de socialisation permanente de Jan, sa femme, dans toute la première partie de ce livre - même dans le sommeil, elle souhaite dormir à proximité des autres, à l'intérieur du navire. Ce désir permanent de socialisation avec d'autres peut aussi être une forme de refus d'un isolement dans une relation exclusivement duelle. Les violences de genre, sexistes et sexuelles, sont en effet accrues par l'isolement, et peut-être moins celui physique que celui social caractéristique d'une relation d'emprise, où tous les réseaux sont abandonnés au profit d'un espace-temps dédié à cette relation devenant unique. Si Jan semble, d'un certain point de vue, répondre parfaitement à cette société, d'une certaine façon cette société la protège peut-être de ce type de relations (bien que les bruits décrits par Wilhem soient moins un tissu relationnel qu'une somme de bruits, mais encore ici, malgré tout, rendus à l'aune de la perception de Lorin).

Mais outre le désir de silence ou de parole, le genre du silence est présent par devers les genres neutres des prénoms, l'hypersensibilité de Lorin, et avec le désir de bruit qu'à Jan. Quand Lorin, sur la planète, désire plus que tout y vivre, et y emmener Jan, il le dit mais ne détaille jamais ses affects, tout au plus son plan :"Jan, essaie de me comprendre. Nous pourrions avoir la belle vie ici. Nous pourrions avoir des enfants qui auraient de l'espace pour courir, jouer dans la forêt, nager dans la rivière… (…) Tu t'habituerais au calme…" (p.18) Il essaie de convaincre Jan, ce qui le ferme à entendre les émotions de Jan, mais de plus, Lorin ne lui dit jamais sa propre nécessité qu'il a du silence : il évoque des désirs d'enfants, soit le contraire du silence. Par ailleurs, Jan réagit typiquement par un silence genré à la promenade, qui se déroule sur un temps de plus en plus long, en ne disant pas son refus. Comme dans notre monde, les femmes, dotée ou non d'un prénom neutre en terme de genre, ne semblent pas avoir reçu cet apprentissage fondamental qui est de savoir exprimer le refus, autrement que par le silence.

1 note

·

View note

Text

REBOTA REBOTA, Y EN TU CARA EXPLOTA, performance de Agnès Maéeus et Quim Tarrida, avec Agnés Matéus, 1h15, 2018 - et vu en 2024 au Théâtre de la Bastille, Paris.

Commençons par dire que ce spectacle, vu en 2024 a été crée il y a 6 ans, à Genève (selon le site théâtre contemporain). En septembre 2018, quelle était la place du féminisme dans nos discours, dominants et dominés ? C'était un an après, à deux semaines près, qu'Alyssa Milano propose de partager, suite à la révélation de l'affaire Weinstein, sous le hashtag #metoo, les violences sexistes et sexuelles subies par les femmes par des hommes. Cette création a aussi lieu dans un contexte espagnol où la prise en charge des violences sexistes et sexuelles aurait permis une baisse du nombre de féminicides selon les médias généralistes nationaux et internationaux. Dans un bref entretien, Agnés Mattéus conteste cette prise en charge effective quand, en 2017, le travail sur la pièce commence - tandis que certaines sociologues féministes, dont par exemple Gloria Casas Vila, critiquent davantage un effet de comptage (quel meurtre est effectivement compté comme féminicide ?), permettant de donner alors l'impression que le nombre de féminicides décroît alors qu'il n'en est rien. En 2023, certains médias généralistes soulignent une ré-augementation des chiffres espagnols de féminicides, se réalignant sur ceux de 2008, soulignant que dans la moitié de ces meurtres, les plaintes avaient été déposées contre les agresseurs, devenus meurtriers et/ou que les agresseurs étaient récidivistes, parfois déjà meurtriers. Si ce type de média souligne cette inversion, on peut donc supposer qu'il ne s'agit que de la partie emergée d'un iceberg bien fat, bien réel, bien patriarcal, et qu'en dessous grouille une bouillie dégueu mais bien organisée du féminicide - à l'instar de l'inceste, comme le montre par exemple Dorothée Dussy dans Le berceau des dominations.

Dire également que je m'interroge sur le travail de collaboration entre Quim Tarrida et Agnés Matéus. Dans le même entretien, qu'elle et il donne au théâtre de la Bastille, la langue française, que parle Agnés Matéus et que ne parle pas Quim Tarrida, donne le primat à Agnés Matteus. Mais j'avoue avoir eu ce réflexe de me demander ce qu'un homme pouvait bien avoir à faire dans la mise en scène d'une femme parlant de féminicides, dont la plus part sont commis par des hommes. Et si tous les hommes ne sont pas des meutriers, des violeurs, etc, la quasi-totalité des hommes de son âge et de sa nationalité (Quim Tarrida est né en 1967) ont été socialisés dans un monde où la masculinité était valorisée, et hiérarchiquement instaurée supérieure au genre féminin. Si l'on comprend que le travail naît d'une précédente collaboration sur les violences policières, et que ce travail précédent naît d'une rencontre lors de leurs engagements militants, malgré tout : comment s'articulent les regards, différemment socialisés, de Agnés Matteus et Quim Tarrida pour aboutir à REBOTA REBOTA, Y EN TU CARA EXPLOTA, notamment sur le corps de Agnés Mattéus ? Cela pourrait informer ma lecture, mais je n'y ai pas accès, pas directement, seulement par supposition critique (car, d'expérience, fréquenter un milieu politisé, quand il ne s'agit pas directement de cercles féministes engagés, ne permet pas une déconstruction du regard, d'un regard dominant)

Et maintenant, décrivons ce que propose Ca rebondit ça rebondit et ça t'éclate en pleine face. Cela sera moins qu'une description linéaire et exhaustive, ne m'arrêtant que sur certains tableaux et détails qui m'ont paru particulièrement signifiants. Dire peut-être cela, d'abord : REBOTA REBOTA, Y EN TU CARA EXPLOTA est une succession de tableaux au centre desquels se trouve Agnés Matéus.

L'âge. La pièce commence par Agés Matéus dansant masquée, d'un masque de clown horrifique. Ainsi, c'est son corps que l'on voit et regarde. En 2024, le corps de Agnés Matéus, serré dans son pantalon strassé or, son ventre rebondi, a peine dénudé au dessus du nombril donne l'image d'un corps butch, ou d'un corps vieilli, ne répondant plus aux standards patriarcaux d'une certaine minceur. Qu'en est-il de son corps d'il y a 7 ans ? A-t-il changé, et comment ? Vieilli pour sûr, Agnés Matéus dans le texte, et dans les possibles endroits d'improvisation le signale, insiste sur la question de l'âge. Si je suis particulièrement sensible à cette question d'âge, dans les rapports de genre, c'est qu'elle me concerne : les regards changent, le crédit à la parole dans certains contextes aussi. Qu'est ce que faire tourner une pièce pendant 6 ans ? Qu'est-ce qu'expérimenter les changements physiques ? D'autant qu'est soulignée l'énergie de Agnés Matéus, qui tient l'heure quinze que dure Ca rebondit quasi seule sur scène. Mais là aussi, des questions se posent, techniques : quelle place de repos permettent les interludes filmés ? Sont-ils là pour leur qualité intrinsèque, de séquences filmées introduisant un autre rythme à la pièce, et/ou sont-ils présents pour permettre que Agnés Matéus tienne ? Cette question peut se poser, mais pas de la même manière, en fonction de la catégorie d'âge à laquelle l'acteur.ice appartient, car les contingences et les nécessités ne sont pas les mêmes, et donc ne disent, in fine, pas les mêmes choses sur les questions posées par la pièce elle-même. Ici, les premières séquences filmées m'ont moins conduit à regarder les états de délabrements de certaines scènes urbaines qu'à penser au délabrement, en cours mais encore à venir, du corps de Agnés Matéus. Et ces figurations de ruines, par leurs lents travellings dont on sait qu'ils vont, à un moment ou à un autre, figurer une morte, ne m'ont par renvoyées en tant que tel au corps de la performeuse. C'était un autre espace, un autre temps qui se raccorde à l'âge seulement par le comptage, le listage qui vient à la fin de la pièce des femmes mortes, dont l'âge à chaque fois est indiqué. Aucun âge n'est épargné, pas davantage les petites filles que les grand-mères, les jeunes femmes ou les femmes dans la fleur de l'âge. Aucune. Alors, cette question de l'âge se pose pour moi à nouveau dans l'espace où justement d'autres âges que celui de la performeuse, son âge réel, aurait pu être figuré : dans les séquences filmées. Pas d'enfants, pas de jeunes filles, toujours des mortes anonymisées, sans visage, dont on voit qu'il peut s'agir du corps de la performeuse - dont l'âge, là, varie encore par l'absence du visage.

La chute. Après la danse, il y a ce moment que j'ai trouvé très beau, de la chute du corps de Agnés Matéus. La beauté terrifiante de la chute sous les coups. Encaisser les coups et se relever. Être cueillie par les coups. Ne pas répondre, ne pas frapper. En miroir négatif, les poings des hommes pauvres qui apprennent à frapper contre un sac de sable dans la moiteur de salles de sports, à Chicago ou ailleurs, en France, pour se maintenir dans une dignité - je pense à ce qu'en écrit, par exemple, Loïc Waquant, ou encore Jérôme Beauchez (mais moins, ici, et à regret ne les ayant pas (encore lu) aux sociologues ayant travaillé sur les femmes dans les sports de combat, comme Christine Mennesson ou encore Natacha Lapeyroux). L'apprentissage de la chute n'est pas corrélée à l'apprentissage du coup, j'y vois plutôt la réponse de deux précarités, l'une sociale, l'autre de genre, où celui féminin est économiquement, symboliquement plus précaire, vacillant. Mais que penser de la beauté de ces chutes ? Que penser de la beauté dans une telle performance ? Comment la beauté peut se conjuguer à l'horreur de ce qui est dit ? A l'extrême, on pense au texte de Rivette dénonçant l'abject du travelling dans Kapo. S'en détache malgré tout cette chute par ce que permet de percevoir sa répétition, dans ce que l'on perçoit par ce corps, et ce malgré ou grâce à la beauté, ce que permet la répétition c'est de percevoir précisément ce qui n'est pas figurer : la force qui pousse à terre Agnés Matéus, cette lumière qui la pousse, c'est insaisissable comme le patriarcat et au moins aussi éblouissant, ça fait cligner de l'oeil mais malgré tout, on continue à regarder, à accepter. C'est ce déplacement du corps qui chute, par la répétition de la chute, qui permet que l'on perçoive notre propre fascination, la fascination qu'impose la domination, biche en plein phare, notre stupéfaction, notre immobilité face aux coups que l'on sait, même si on ne les voit pas.

Le one-woman show. J'ai pris plaisir à ce one-woman show grinçant, en robe de mariée saupoudrée de paillettes d'or (interdites désormais), comme d'une femme sous cloche, dans une boule à neige, une boîte à musique dont la danseuse dit avec le sourire des insanités. Simple, drôle, jusqu'à et avec son craquement Frida Ka(h)lo. J'ai trouvé malin que les références connues se tissent progressivement avec celles inconnues - mon coup au cœur quand Bessette se fait invisibiliser, inconnue. J'ai trouvé pertinent le moment de réflexion sur l'arbre Kahlo qui cache la forêt des femmes : combien de fois avons-nous vu la vie d'une qui devient emblème de toutes, effaçant les spécificités de chacune, un féminisme non intersectionnel, encore que Kahlo pose la question du validisme, une intersection non négligeable. Agnés Matéus m'a fait penser à une Blanche Gardin, une Elodie Poux, une Florence Foresti. Ce sont des ressorts similaires : montrer ce qui est dit en le confrontant à la réalité. Analyse de l'écart du symbolique, du discursif et du réel pour en montrer l'absurde - et l'absurde faire rire, à tout coup, même si c'est déjà connu, même si c'est jaune.

Le lancer de couteaux. La mise en danger, réelle, m'a glacée. Je n'ai pas voulu, je ne voulais pas. La tension. Qu'en dire ? Que le spectacle est bien rôdé ? Que je n'ai jamais été au cirque (ou plutôt une seule fois) ? Que ce n'était pas une scène de cirque dont on sait que tout est maîtrisé, y compris le danger ? Que le danger venait là davantage de la peur de Agnés Matéus que du lanceur ? Que je l'ai imaginée à chaque fois défaillir de peur, et se précipiter sous le couteau pour le fuir ? Qu'à cet endroit quelque chose se renverse du rapport au danger ? Est-ce une métaphore du féminicide : le danger pris dans le sang-froid du meurtrier (n'en faisons pas un fou) est de bouger, et de provoquer, et de fuir seulement après ? Il faudrait disparaître à soi-même pour ne pas disparaître tout court, mourir ? Mais le danger passé, est-il possible de sortir de l'état de mort dans lequel il nous plonge (et qui se traduit, assez littéralement, par la tête de Matéus dans une brouette de terre) ? Il n'y a pas de résolution de cette question, car elle est irrésolvable. Insupportable ? Une dame au premier rang s'est levée pour sortir du théâtre, un peu avant la fin de la pièce, quand les noms des femmes tuées défilaient, trop vite pour qu'ils soient lisibles. Matéus et Tarrida ne donnent pas de réponses, ni au pourquoi ni au comment, il s'agit d'une performance de constats, fragmentés et parfois rendus sensibles.

1 note

·

View note

Text

Les hommes dénaturés, Nancy Kress, Paris, Flammarion, 2001 (1998), trad. J.-M. Chambon

Maximum Light, pour titre original. Comme sous les feux de la rampe. D'abord ceux de ballets, puis du scandale. Pourtant le scandale est dévoilé dès les premières pages : dans une cage aux barreaux si fins qu'ils laissent entièrement voir des singes dont les visages sont identiques, trois fois le même visage humain. Et puis ça explose. Trois fois le même visage, puis trois voix qui se tissent, l'une après l'autre, chapitre après l'autre, brin après l'autre, à la langue singulière pour traduire trois personnages, les trois personnages principaux : Nick Clementi, Cameron Atuli et Shana Walders. Respectivement une langue posée d'un vieux médecin habitué à la politique, une langue obsédée par la danse d'un danseur homosexuel, la langue gouailleuse et prolo d'une jeune soldate.

Le propos du livre est, à mes yeux, double.

La dystopie questionne, un peu comme Carola Dibbel dans The only Ones, les enjeux reproductifs de l'espèce humaine à l'aune d'une décroissance de la fertilité. Ici, celle des hommes davantage que celle des femmes, mais l'accent est surtout mis sur l'omniprésence de perturbateurs endocriniens dans l'environnement, conséquents de la surproduction pétrochimique. Les animaux sont régulièrement scrutés pour dire leurs malformations, tout autant que celles humaines, qui conduit à des fausses-couches ou à la naissance d'enfants dont les facultés cognitives sont altérées (manque de concentration, fragilité émotionnelle) dès la grossesse. A l'autre bout du spectre d'un monde sans enfants, il y a la description d'un monde de vieillards d'où les questions sociales ne sont pas absentes (ou plutôt, surtout présentes dans les premières pages du livre) : qui paye pour les retraites ?, qui touche encore une retraite ?

Mais la question de la reproduction est aussi posée à travers les deux jeunes personnages : Cameron Atuli et Shana Walders. La position de Kress paraît un peu caricaturale et essentialiste quand elle figure Cameron qui, en résumant brutalement est pédé danseur classique ne voulant/"pouvant"pas avoir d'enfants (alors qu'un des enjeux du livre est la haute fertilité de son sperme). Mais, Kress me semble moins essentialiste quand elle dresse le personnage de Walders. La jeune femme ne veut pas d'enfants alors qu'elle est fertile ; elle est travailleuse du sexe à l'occasion, et ça ne l'embarrasse pas. La questionne davantage, cette jeune femme, sa place dans la société, à la croisée d'un désir transclasse et d'un désir qui, depuis notre société actuelle, se dégenre dans la mesure où son lieu de carrière, expliqué par sa socialisation primaire (son père militaire, etc.), est celui de l'armée.

L'autre pendant du livre est une enquête sur le scandale - Maximum Light. Sa mécanique est exposée dans l'intrigue que Kress noue autour du taire, à l'échelle des U.S.A., depuis une critique acerbe de l'investissement étatique dans la recherche, articulant son pendant académique et celui privé (à ce sujet, concernant la recherche française, on pourra lire le dossier intitulé Penser le capitalisme académique par la production de ses marges, coordonné par Natacha Chetcuti-Osorovitz & Cynthia Colmellere pour la revue SociologieS). Kress souligne le paradoxe du laissez-faire étatique sur les activités illégales financées par des ressources privées. Ainsi, l’État, des Hommes dénaturés, régule les lois éthiques de la recherche académique comme les financements qui y sont alloués, mais ces lois éthiques sont définies afin de ne pas remettre en question les implications écosystémiques des multinationales pétrochimiques dans la crise sanitaire. Pour décrire la strate officielle, les premières pages figurent un conseil où ne siègent que des personnes âgées. Puis, entre officiel et officieux, s'y greffe un rendez-vous entre Nick Clementi, le vieux médecin, et un politicien, du même âge. Mais la strate que décrit le plus Kress est bien celle officieuse, celle expérimentale et criminelle. Se développant par un manque d'espace officiel, de soutien académique et financier, et d_s lors hors-cadre éthique la régulant. Ainsi, il me semble moins ici que Kress travaille sur les possibles que la science offre, malgré les inventions que l'autrice produit (par exemple la vivifacture, permettant la création de ces singes à tête d'enfants) que sur le cadre sociologique de la production scientifique.

1 note

·

View note

Text

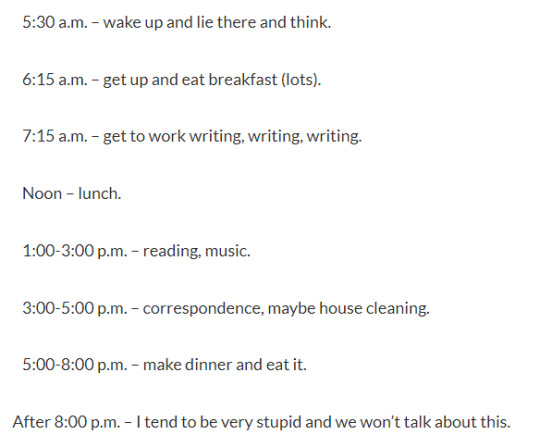

only mildly obsessed with what was ursula k le guin's daily routine

47 notes

·

View notes