Text

Kumpulan Puisi "Apa yang Diharapkan Rel Kereta Api" karya Moon Changgil: BENTUK PERLAWANAN DAN HARAPAN UNTUK KOREA SELATAN

oleh Maretta Dwi Anjani

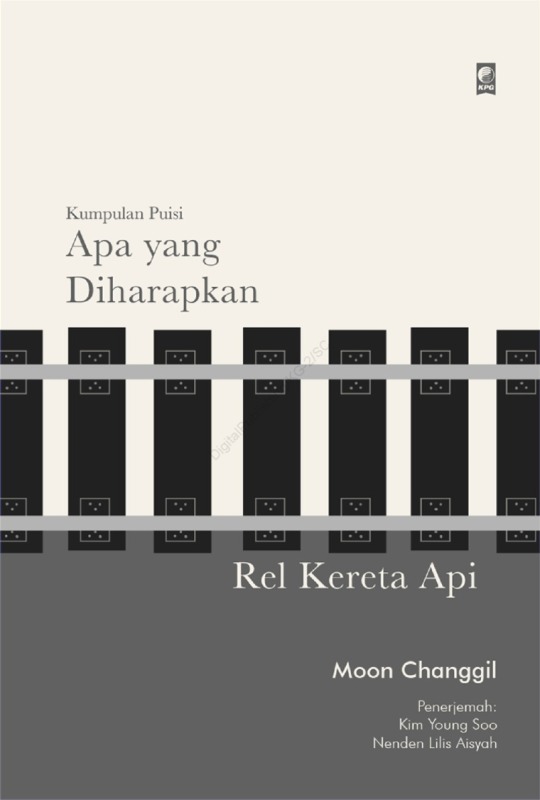

Judul buku: “Apa yang Diharapkan Rel Kereta Api”

Penulis: Moon Chang Gil

Penerjemah: Kim Young Soo dan Nenden Lilis Aisyah

Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia, Desember 2021

Jumlah halaman: 116 + x halaman

Tidak dapat dielakkan bahwa beberapa tahun terakhir ini segala hal berbau Korea Selatan, mulai dari dunia industri hiburan, fesyen, hingga kuliner, menjadi topik hangat di seluruh dunia. Termasuk karya sastranya. Di Indonesia, berbagai karya sastra dari penulis Korea Selatan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan mendapat sambutan hangat, seperti novel Kim Ji-Yeong, Lahir Tahun 1982 karya Cho Nam-Joo dan novel Almond karya Sohn Won-Pyung. Tidak hanya itu, buku genre non-fiksi self-improvement pun tidak kalah populer, misalnya buku I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki yang ditulis oleh Baek Se-Hee.

Hal ini memberi ruang bagi karya sastra puisi dari Korea Selatan untuk turut menambah warna pada kesastraan di Indonesia. Setelah sebelumnya kumpulan sajak karya Choi Jun berjudul Orang Suci, Pohon Kelapa (2019) hadir menyapa pembaca Indonesia, pada akhir tahun 2021 telah terbit pula kumpulan puisi dari penyair Moon Changgil. Buku kumpulan puisi ini bertajuk Apa yang Diharapkan Rel Kereta Api, diterjemahkan oleh Kim Young Soo dan Nenden Lilis Aisyah.

Melalui 58 puisi yang terbagi ke dalam 4 bagian dalam buku ini, Moon Changgil akan mengajak pembaca untuk ‘minggir’ sejenak dari pusat kota dan ingar-bingar industri hiburan Korea Selatan. Rangkaian diksinya akan membawa kita menyusuri desa, pinggiran kota, ke gang sempit, ke dermaga, ke masa lalu, dan masa depan. Seiring dengan itu, ia menunjukkan harapan-harapan yang dipikul oleh masyarakat kecil; buruh, petani, pekerja harian. Melalui puisinya juga penyair mengingatkan atau memberi tahu kepada pembaca bahwa Korea Selatan, seperti negara lainnya, pun mempunyai luka, mengalami masa-masa kelamnya, ia juga menyimpan mimpi untuk masa yang akan datang. Itulah yang menjadi keistimewaan dari puisi-puisi dalam buku Apa yang Diharapkan Rel Kereta Api ini.

Kecenderungan tema dari puisi-puisi Moon Changgil memang didukung oleh ia yang banyak menaruh perhatian terhadap perjuangan rakyat kecil serta hak asasi manusia. Penyair angkatan ‘80-an ini memulai kiprahnya dalam dunia penulisan puisi lewat kumpulan puisi Duresi Dongin. Pada 1984 hingga 1991, ia tergabung dalam Komunitas Sastra Buruh Guro. Di komunitas tersebut ia berada di Bagian Sastra Persatuan Pemuda Perusahaan Demokratisasi. Selain itu, Moon Changgil juga memimpin media dan aktif di organisasi sastra di Korea, yaitu kelompok Changjak21 dan majalah sastra Changjak21. Selain yang telah disebutkan, masih ada beberapa perhimpunan penyair lainnya yang diikuti Moon Changgil.

Berbicara tentang sastra, tidak dapat dilupakan bahwa sebuah karya sastra ialah buah dari ide dan gagasan sang pengarang. Sastra dapat menjadi cerminan realitas kehidupan. Sastra dapat menjadi senjata; bentuk perlawanan. Penyair Moon Changgil meyakini hal tersebut. Penyair asal Korea Selatan ini berpegang teguh pada semboyan “Pena adalah Senjata”. Ia berpendapat bahwa sastrawan harus menyadari, mengkritik, dan melawan kekerasan yang menghancurkan hayat di bumi ini. Dengan karyanya ini, ia ingin menyampaikan bentuk perlawanan melalui gambaran kehidupan, perasaan, gagasan, juga harapan untuk Korea Selatan. Lalu, bagaimana hal tersebut ditampilkan?

Dimulai dari bagian pertama, yang diberi tajuk Rangkuman 1, kita akan melihat kehidupan masyarakat yang bermatapencaharian sebagai buruh, petani, nelayan, dan pekerja harian. Penyair menuturkan keseharian para warga serta harapan dan mimpi mereka dengan sederhana, rasanya seperti melihat kehidupan mereka dari dekat. Contohnya pada puisi “Wanita dari Ahnyang” (hlm. 7). Digambarkan kesibukan masyarakat di tepi dermaga yang banyak bekerja sebagai nelayan serta penjual ikan segar. Harapan tokoh dalam puisi ditunjukkan lewat larik berikut, “Uang yang ini untuk menyekolahkan anak laki-laki sampai universitas/ lalu uang yang itu untuk membelikan anak perempuan sebuah piano.” (hlm. 7).

Sedangkan pada sebagian puisi lain memunculkan suasana kebalikan dari sebelumnya. Misalnya, pada puisi “Ayahku” pembaca dapat merasakan kesengsaraan dari aku-lirik yang merupakan seorang buruh. Berikut penggalan puisinya,

“Aku jadi buruh di pabrik itu

ingin mendirikan tiang untuk

dunia yang sesungguhnya…

Kalian adalah pemimpin

kami adalah buruh..” (hlm. 14)

Hal yang sama juga tampak pada puisi “Rumput Liar di Atas Aspal”.

“Dalam keadaan mabuk

Suara Seo si tukang kayu yang mengkritik pemerintah

meneriakkan pembersihan Pemerintahan Republik kelima dan

keenam

semakin samar bagaikan minuman keras murah.

Benar, aku dan kamu

adalah rumput liar di atas aspal di negeri kapitalisme ini.” (hlm. 25).

Pada puisi di atas aku-lirik seakan ingin mengatakan bahwa harapan sudah tipis sekali adanya. Puisi tersebut yang menggambarkan kondisi buruh serta rakyat kecil juga sarat akan kritik terhadap negara yang kapitalis. Pesan tersebut tampak disampaikan secara halus melalui kisah-kisah, tetapi dengan bahasanya yang lugas, seakan ingin memberi penegasan, ingin menyuarakan dengan keras dan lantang. Hal itu menjadikan makna puisi ini mudah ditangkap, namun juga tetap mengandung unsur estetikanya.

Puisi, atau karya sastra, memang dapat dijadikan sebagai bentuk perlawanan. Apabila melihat kata ‘puisi’ dan ‘lawan’ dalam satu kalimat, mungkin kita akan teringat pada penyair di Indonesia yang juga menulis puisi yang sarat dengan nada perlawanan serta kritik. Widji Thukul dengan puisi “Nyanyian Akar Rumput”-nya memiliki beberapa kesamaan dengan puisi “Rumput Liar di Atas Aspal” karya Moon Changgil. Di mana rakyat kecil diibaratkan dengan istilah ‘rumput’ yang tidak berdaya, rentan terinjak. Begitu pula dengan istilah ‘aspal’ pada puisi Moon dan ‘jalan raya dilebarkan’ pada puisi Widji, sama-sama digunakan untuk menyebut pembangunan di tengah negara yang makin maju, namun juga makin melebarkan kesenjangan bagi kalangan atas dan kalangan bawah.

Tidak hanya soal rakyat kecil, Moon Changgil juga menuturkan kisah Korea di masa lalu melalui puisinya. Sebelum menjadi negara yang maju seperti saat ini, Korea Selatan sempat mengalami masa-masa bersejarahnya yang sulit dan kelam. Penjajahan Jepang, perang Korea yang membuat semenanjung Korea terbagi menjadi dua di bagian utara dan selatan dan hingga saat ini belum ada perdamaian, pemerintah diktator yang memicu berbagai gerakan demokratisasi, dan masih banyak lagi. Di setiap masa tersebut, bentuk perlawanan dan harapan pun senantiasa ada. Rangkuman 2 dalam buku kumpulan puisi Apa yang Diharapkan Rel Kereta Api mencakup tema-tema tersebut. Puisi pertama dalam bagian ini berjudul “Di Stasiun Woljeong-Ri”. Satu larik dalam puisi ini yang berbunyi “Apa artinya dua lajur rel kereta api yang diharapkan?” (hlm. 31), dijadikan sebagai judul buku kumpulan puisi ini. Lalu, apa gerangan yang diharapkan rel kereta api? Jawabannya ada pada larik setelahnya: unifikasi, reformasi.

Terbaginya Semenanjung Korea menjadi dua merupakan dampak dari perang Korea 70 tahun lalu. Perang yang terjadi selama beberapa tahun itu turut memisahkan masyarakat Korea dari anggota keluarganya. Sejak perang berakhir dan hingga saat ini kedua pihak dari Korea belum ada perdamaian resmi, hanya ada gencatan senjata. Perdamaian antara Korea Selatan dan Korea Utara sejatinya merupakan harapan banyak pihak. Moon Changgil sebagai penyair mewakilkan harapan tersebut.

Puisi yang bertajuk “Kita Adalah Satu” (hlm. 36-37). memberi suasana semangat persatuan, perdamaian, dan harapan. Puisi ini ditulis sehubungan dengan kunjungan Lim Sookyeong ke Korea Utara. Lim Sookyeong merupakan representatif dari warga Korea Selatan yang mengunjungi The 13th World Festival of Youth and Students di Pyongyang, Korea Utara, pada 1989. Pada saat itu presiden Korea Selatan melarang penduduknya untuk pergi ke utara, namun dengan keberaniannya, demi bisa mencapai Korea Utara, Lim Sookyeong melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain: dari Seoul, ke Tokyo, ke Jerman Barat, lalu ke Jerman Timur untuk kemudian terbang ke Pyongyang. Tekadnya dalam peristiwa itu membuat Lim dijuluki sebagai Flower of Unification. Ia telah membangkitkan semangat persatuan masyarakat. Hal itu tercermin dalam puisi “Kita Adalah Satu”. Lariknya berbunyi, “Esok pagi jiwa unifikasi akan merasuk/ sampai kalbuku yang terdalam.” lalu puisi ditutup dengan larik yang sama kuatnya: “Kita adalah satu.”

Puisi yang dijadikan contoh di atas hanyalah satu dari berbagai kilasan peristiwa sejarah Korea yang diangkat penyair dalam puisinya. Selain dari suasana persatuan, kebanyakan puisi tersebut bernuansa pilu. Misalnya mengenai perempuan-perempuan yang menjadi korban pelampiasan hasrat seksual tentara Barat. Ia menggambarkan bagaimana harapan rakyat terinjak-injak seiring dengan terjadinya perang dan datangnya penjajah. Dengan itu, ia juga tetap menyuarakan perlawanan, misalnya saja pada puisi “Di Maehyang-Ri” yang berisi seruan kepada penjajah untuk pergi dari tanah Korea. Puisi Moon Changgil mengingatkan bahwa, dengan mengingat sejarah-lah maka kita bisa belajar untuk membangun masa depan yang lebih indah. Penyair menyatakan hal tersebut dengan apik sekaligus ironi pada puisi "Buku Catatan Putih". Penggalannya sebagai berikut.

entah sejak kapan bunga-bunga liar

yang berwarna putih bagaikan buku catatan putih

tumbuh berdiri menggantikan batu nisan.

Mereka mengajarkan sejarah

yang seharusnya dipelihara orang-orang yang masih hidup. (hlm. 45).

Pada bagian-bagian selanjutnya, Moon Changgil tetap mempertahankan fokusnya dengan menuturkan kisah dalam puisi dari sudut pandang masyarakat kecil. Rangkuman 3 berisi puisi-puisi yang lebih mengungkapkan emosi, rasa sepi, renungan, serta lingkungan alam. Dan di bagian terakhir, di Rangkuman 4, mengisahkan potongan-potongan kehidupan di Seoul yang getir, sulit, dan pahit.

Begitulah bunyi perlawanan dan harapan yang ditampilkan penyair dalam kumpulan puisi Apa yang Diharapkan Rel Kereta Api. Harapan yang dipikul masyarakat kecil di tengah segala nestapa yang mereka alami. Harapan manusia. Harapan yang rasanya kian terkikis. Harapan untuk perdamaian. Harapan tentang alam. Harapan untuk keadilan dan kesetaraan. Nyatanya, dengan harapan-lah kita bisa bertahan. Sekecil apapun itu, harapan menjadi alasan kita untuk tetap berjalan. Di balik lembar buku sejarah Korea yang menyimpan kisah pilu, kita bisa berharap untuk Korea yang lebih baik di masa depan. Di tengah kondisi dunia yang serba cepat dan maju tanpa memedulikan orang-orang yang ada di pinggiran, kita masih bisa berharap untuk hidup yang lebih baik. Dengan harapan itu maka kita berjuang, melawan.

Demikian, puisi-puisi karangan Moon Changgil akhirnya membawa kita menyusuri Korea dari sisi lain yang mungkin belum banyak diketahui oleh orang-orang sebelumnya. Membaca puisi ini penting tidak hanya untuk masyarakat Korea namun juga luar Korea sebagai pembelajaran. Topik-topik yang diangkat penyair yang meliputi rakyat kecil, persatuan, perdamaian, kesetaraan, hak asasi, dan lain sebagainya merupakan persoalan universal yang dapatdijumpai di masyarakat di tempat mana pun, di masa apapun. Persoalan ini tidak lekang oleh zaman.

"Pena adalah senjata", begitu yang diyakini oleh Moon Changgil. Dan melalui karyanya ini, buku kumpulan puisi Apa yang Diharapkan Rel Kereta Api, ia tidak hanya menyajikan puisi sebagai alat perlawanan dengan cara sehalus dan seapik mungkin, namun juga menumbuhkan harapan-harapan bagi yang membacanya.

3 notes

·

View notes

Text

Film "Alak Paul" karya Komunitas Jamuga: DARI PERIBAHASA, KE CERPEN, KE FILM

oleh Maretta Dwi Anjani

“Diberik sia, Kartaji! Ngahajan ka alak paul oge, Kartaji!”

Dialog tersebut diucapkan oleh seorang tokoh dalam film pendek “Alak Paul”—Bojeg Borejeg, yang jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia kira-kira berarti, “Saya kejar kamu, Kartaji! Walau ke alak paul juga, Kartaji!”. Pada dialog tersebut terdapat satu ungkapan dalam Bahasa Sunda yang juga menjadi judul dalam film pendek ini, yaitu alak paul. Arti ungkapan alak paul sendiri kemudian disebutkan oleh tokoh Abah pada adegan terakhir: sebuah tempat yang sangat jauh hingga tidak dapat dijangkau oleh siapapun.

Film pendek “Alak Paul” diproduksi oleh Komunitas Jamuga, sebuah komunitas budaya asal Garut, Jawa Barat. Komunitas ini menjadi wadah bagi orang-orang yang bergerak di ranah musik, film, teater, dan sastra. Film disutradarai oleh Ari KPIN. Beliau merupakan seorang seniman kondang asli Garut yang produktif berkarya hingga saat ini, utamanya dalam bidang musik dan sastra. Dalam ranah sastra, Ari KPIN atau yang bernama lengkap Yari Jomantara ini telah menghasilkan 11 album musikalisasi puisi, menerbitkan buku Musikalisasi Puisi (Tuntunan dan Pembelajarannya) dan antologi puisi Percakapan di Beranda Angin, juga menjadi salah seorang sastrawan yang diundang ke berbagai kota di Indonesia dalam program Kemendikbud RI, yaitu Sastrawan Bicara Siswa Bertanya. Anggota komunitas Jamuga yang memproduksi serta menjadi pemeran dalam film juga aktif berkiprah dalam dunia seni, budaya, dan sastra. Di antaranya ada Diana Ratna Inten, Abah Zaenal, Dado Bima, Wa Ratno, dan Apung S. Lukman.

“Alak Paul” sejatinya merupakan sebuah peribahasa dalam Bahasa Sunda, yang lalu ditransformasi menjadi prosa, yakni salah satu cerita pendek dalam buku ‘Parbung Lalakon – Kumpulan Cerita Tina Paribasa’ karya Ari KPIN. Dalam buku tersebut, terkumpul 100 cerita pendek yang dibuat berdasarkan peribahasa bahasa Sunda. Dari sana, baru diekranisasi menjadi film pendek dengan judul sama. Film ‘Alak Paul’ sendiri merupakan cerita kedua yang difilmkan. Sebelumnya, Jamuga juga membuat film pendek transformasi cerpen dari peribahasa yang berjudul “Bentik Curuk Balas Nunjuk”. Film pendek karya Jamuga dapat ditonton secara gratis melalui kanal Youtube ‘Panggung Virtual’.

Film pendek “Alak Paul” menceritakan kisah seorang kembang desa bernama Euis yang akan dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang juragan kaya raya bernama Jarot. Euis menentang perjodohan tersebut, terlebih ia mencintai orang lain yaitu Kartaji. Namun, orang tuanya mendesaknya dengan alasan Euis telah dianggap cukup umur untuk menikah dan perjodohan itu merupakan cara untuk memperbaiki nasib ia dan keluarganya yang berasal dari keluarga biasa saja. Maka, demi bisa melarikan diri, Euis pun meminta bantuan Kartaji untuk membawanya ke tempat yang sangat jauh.

Penggubahan dari cerpen ke dalam bentuk film memang bukanlah hal yang baru. Dalam dunia kesusastraan, penggubahan dari satu bentuk karya sastra ke dalam bentuk film dinamakan ekranisasi. Istilah ini diambil dari bahasa Prancis, ecran, yang berarti ‘layar’. Dewasa ini, ekranisasi sastra ke film telah semakin populer. Ada banyak sekali karya sastra yang dibuat versi filmnya. Namun, ekranisasi film “Alak Paul” ini istimewa serta lain dari yang lain.

Seperti yang telah disebutkan, “Alak Paul” diambil dari peribahasa bahasa Sunda, untuk menggambarkan sebuah tempat yang sangat jauh dan tidak dapat dijangkau oleh manusia. Saking jauhnya, ‘tempat’ itu dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, mustahil, atau fiktif. Ari KPIN lalu menulis sebuah cerpen adaptasi peribahasa tersebut. Mengapa peribahasa? Ari KPIN menyatakan, peribahasa merupakan salah satu bentuk budaya yang semakin terkikis keberadaannya seiring berkembangnya zaman. Itulah yang kemudian melatarbelakangi beliau untuk membuat cerita berdasarkan peribahasa, dan kemudian digubahnya menjadi sebuah film pendek. Lantas, mengapa film pendek? Alasannya adalah supaya lebih mudah dijangkau dan dinikmati orang-orang. Terutama, film ini dipublikasikan melalui Youtube, sebuah platform yang mana orang-orang pasti telah akrab menggunakannya.

Apabila dibandingkan, terdapat perbedaan yang cukup kontras antara cerpen “Alak Paul” dengan film pendeknya. Dalam cerpen “Alak Paul” yang ditulis oleh Ari KPIN, yang lebih diceritakan adalah persoalan antara Kartaji dan Bojeg Borejeg. Tidak disebutkan mengenai Euis atau Juragan Jarot. Bahkan dapat dikatakan bahwa film ini adalah sesuatu yang hampir-sama-sekali-baru dari cerpennya. Hal itu merupakan hal yang wajar dalam pentransformasian karya sastra ke dalam film. Dalam prosesnya, kerap terjadi perubahan atau penambahan unsur yang sebelumnya tidak ada pada karya yang kemudian diadakan pada filmnya. Perubahan dari karya sastra (novel atau cerpen) ke layar putih bisa mengalami penciutan, penambahan, dan perubahan dengan sejumlah variasi. Pemindahan dari karya sastra ke film berarti mengubah dunia kata-kata menjadi dunia gambar yang bergerak berkelanjutan. Begitu pula ketika proses penggarapannya. Karya sastra, dalam hal ini adalah cerpen, umumnya merupakan kreasi individual. Berbeda dengan film, yang dalam pembuatannya tidak lepas dari peran banyak pihak seperti produser, sutradara, juru kamera, editor, dan para pemain. Sehingga, adanya perubahan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan.

Melalui kesempatan wawancara virtual dengan Ari KPIN serta aktor sekaligus pihak produksi film “Alak Paul” dari komunitas Jamuga yaitu Abah Zaenal (Abah), Wa Ratno (Juragan Jarot), Dado Bima (Bojeg Borejeg), dan Diana Ratna Inten (Ceu Nining) pada 25 November 2021 lalu, disampaikan bahwa jalan cerita film ini mengambil intisari dari peribahasa serta cerpen yang ditulis Ari KPIN. Ketika dibuat menjadi film, tidak serta merta membuat yang sama persis dengan cerpen, namun disesuaikan dengan kondisi lokasi syuting, ketersediaan aktor, serta waktu pelaksanaan syuting. Itulah yang membuatnya tidak sama persis dengan cerita yang ada di cerpen. Sebagai contoh, di dalam cerpen, terdapat adegan pertempuran antara kelompok perampok Bojeg Borejeg dengan masyarakat yang sedang melangsungkan pesta. Setelah dipertimbangkan, set adegan tersebut dirasa tidak memungkinkan untuk diwujudkan, sehingga akhirnya tidak dimasukkan ke dalam film. Sebagai gantinya, dalam film diubah menjadi adegan ketika seorang tetangga memberi tahu tokoh Ambu bahwa rombongan iring-iringan Juragan Jarot dihadang oleh kelompok perampok Bojeg Borejeg. Selain itu ada pula tokoh yang akhirnya tidak dimunculkan di dalam film karena pemain yang tidak dapat hadir. Beberapa kendala tersebut perlu dipikirkan dan diselesaikan saat itu juga, sehingga pada akhirnya film dibuat dengan disesuaikan pada kondisi di lapangan.

Lebih menariknya lagi, dalam proses pembuatan film ini ternyata tidak dibuat skenario tertulis. Abah Zaenal mengatakan bahwa, skenario film justru ditulis setelah film selesai dibuat. Dari ide cerita yang telah ada, dilakukan diskusi antara pihak produksi yang terlibat. Kemudian, baru membuat skenario bebas yang menyesuaikan dengan set yang ada. Termasuk dengan dialog yang dilakukan secara spontan dengan tetap mengacu pada cerita. Dalam hal ini, sang sutradara, Ari KPIN, cukup memberi arahan dan instruksi kepada para aktor, kemudian aktor dibebaskan untuk improvisasi.

Proses pembuatan film ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Dituturkan oleh Ari KPIN dan para pemain film “Alak Paul”, proses syuting film dilakukan dalam satu hari saja, dan kira-kira tiga hari dengan proses editing serta alih bahasa ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, perangkat yang digunakan untuk proses merekam hanya menggunakan kamera ponsel saja. Betul, kamera ponsel yang, saya rasa, sebagian besar dari kita tentu punya. Meski kualitas gambar yang dihasilkan tidak sejernih kamera mahal yang biasa dipakai untuk membuat film, tapi dalam proses merekam tentu tetap melibatkan kameramen yang berpengalaman. Mengenai alasan dipakainya kamera ponsel, Ari KPIN dan para anggota dari komunitas Jamuga ingin menunjukkan bahwa, “kita bisa, lho, berkarya menggunakan peralatan sederhana, dimulai dari yang kita miliki sekarang!”

Jamuga memang memiliki misi tersendiri melalui pembuatan film ini. Yakni, untuk melestarikan budaya Sunda. Jamuga juga ingin mengajak masyarakat desa untuk terlibat aktif dalam pembuatan karyanya dan melalui film ini ingin mengangkat potensi desa tempat dijadikannya lokasi syuting. Dalam film kita dapat melihat keindahan alam desa Sukamurni yang masih asri. Tidak hanya itu, kita juga diperkenalkan dengan makanan khas serta kesenian daerah Garut Selatan tersebut.

Terlepas dengan peralatannya yang sederhana dan waktu pembuatan yang terbilang sangat singkat, pihak produksi pembuatan film “Alak Paul” ini tetap berhasil dalam menyampaikan pesan melalui filmnya. Bahkan, saya rasa, Komunitas Jamuga melalui proses pembuatan film ini dapat memberi pandangan atau warna baru terhadap transformasi sastra ke dalam film. Bahwa kita tidak perlu terlalu terpaku pada adanya tahapan atau tata cara yang ada. Jamuga menginspirasi kita bahwa kita juga tetap bisa berkarya dimulai dengan memanfaatkan perangkat yang kita punya sekarang. Saya rasa, tujuan Jamuga untuk mengedukasi masyarakat tentang peribahasa yang sudah jarang dipakai saat ini sangat mungkin terwujud. Melalui karyanya ini, banyak orang yang akan tahu tentang kebudayaan Sunda, salah satunya peribahasa. Saya akan mengutip pesan Ari KPIN dan aktor lainnya: berkaryalah, tidak akan berpengaruh pendapat jelek orang terhadap karya kita dibandingkan dengan berkali-kali lipat manfaat yang akan didapat dari karya tersebut.

0 notes

Text

Merindu dalam Sunyi Bersama Musikalisasi Puisi Banda Neira

esai alih wahana musikalisasi puisi

Puisi memiliki keunikan dari bentuk dan cara penyampaiannya. Selain dapat dibacakan atau dideklamasikan, puisi juga bisa disampaikan melalui nyanyian atau yang dikenal sebagai musikalisasi puisi. Istilah musikalisasi puisi mungkin sudah sangat familiar di telinga kita. Umumnya, istilah ini mulai dikenalkan sejak duduk di bangku sekolah, tepatnya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Musikalisasi puisi adalah ahli wahana puisi ke dalam bentuk musik. Ketika kita memusikalkan puisi, “sesuatu” yang dapat berupa gagasan, amanat, perasaan, atau sekadar suasana, dipindahkan dari bentuk teks ke dalam bunyi konkret.

Musikalisasi puisi dapat disebut sebagai sarana mengkomunikasikan puisi melalui musik. Banyak orang mengenal puisi melalui musikalisasi puisinya. Karena itu, tidak heran jika musikalisasi puisi dinilai sebagai cara mengapresiasi puisi yang efektif. Meski, pandangan kontra terhadap musikalisasi puisi juga tidak terhindarkan, seperti bahwa menambahkan iringan musik terhadap puisi justru merusak puisi itu sendiri. Merusak dalam hal ini yaitu ketika pemusikalisasi puisi keliru dalam menafsirkan makna puisi yang ingin digubah sehingga nada serta suasana secara keseluruhan tidak selaras dengan suasana dalam puisi.

Menurut Doddi Fauji dalam buku Menghidupkan Ruh Puisi, memusikalisasi puisi bukan hanya sekadar meminjam larik-larik puisi untuk dijadikan lagu. Sebab, sebuah puisi memiliki unsur-unsur penting yang berfungsi untuk menguatkan makna yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca, dan unsur-unsur tersebut tidak bisa kita lupakan begitu saja ketika hendak memusikalisasi puisi. Karena itulah, dalam memusikalkan puisi, kita perlu mengetahui betul apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam proses kreatifnya.

Sekilas, larik puisi dan lirik lagu memang memiliki banyak persamaan. Yang paling jelas adalah keduanya sama-sama memiliki unsur nada, irama, ritma. Dalam sebuah lagu, irama dan nada telah ditentukan oleh komposernya. Lirik lagu disesuaikan dengan nada dan irama tersebut. Berbeda dengan puisi, penafsiran nada dan irama sangat tergantung pada pemahaman pembaca akan makna puisinya. Jika interpretasi pembaca keliru, musikalisasi puisi yang dihasilkan pun cenderung gagal.

Banda Neira merupakan salah satu musisi yang suka memusikalisasi puisi. Ia adalah grup musik beraliran folk/nelangsa pop yang beranggotakan Ananda Badudu sebagai gitaris dan Rara Sekar sebagai vokalis. Banda Neira aktif pada tahun 2012 sampai 2016. Selama empat tahun berkarir, Banda Neira pernah memusikalisasikan beberapa puisi: puisi “Rindu” karya Subagio Sastrowardoyo, puisi “Derai-derai Cemara” karya Chairil Anwar, puisi “Sajak Suara” karya Wiji Thukul yang dibacakan dalam lagu “Mawar”, serta lagu “Sebagai Kawan” yang merupakan gubahan dari puisi karya Khalil Gibran.

Tulisan ini akan membicarakan salah satu musikalisasi puisi Banda Neira yang disebut di atas, yakni musikalisasi puisi “Rindu” karya Subagio Sastrowardoyo. Puisi ini terdapat dalam buku kumpulan puisi “Dan Kematian Makin Akrab”. Saya sendiri pertama kali mengetahuinya dari lagu “Rindu” oleh Banda Neira. Menurut berbagai sumber di internet, musikalisasi puisi ini dipersembahkan untuk keluarga yang ditinggal orang-orang yang (di)hilang(kan).

Saya pernah mencoba menelusuri informasi lain mengenai puisi ini di internet, namun sayangnya tidak cukup mendapat jawaban yang diinginkan. Sebab, deretan info teratas yang muncul kemudian berkisar tentang, “lirik lagu ‘Rindu’ Banda Neira..” atau “Musikalisasi Puisi ‘Rindu’ Banda Neira..” dan lainnya yang kurang lebih sejenis. Begitu pula ketika mencoba mencari musikalisasi puisi “Rindu” di Youtube. Saya hampir-hampir tidak menemukan selain dari yang dibawakan Banda Neira.

Melihat kejadian tersebut, saya lantas berpikir bahwa, ya, musikalisasi puisi “Rindu” karya Subagio Sastrowardoyo oleh Banda Neira ini memang populer. Dan itu tentunya merupakan hal bagus. Sebab, melalui musikalisasi puisi yang dibawakan, orang-orang lalu jadi tahu mengenai puisi aslinya yaitu ‘Rindu’ karangan Subagio Sastrowardoyo. Misalnya saja, dalam kolom komentar video musikalisasi ini di Youtube, banyak ditemukan tanggapan seperti, “oh, ternyata lagu ini adalah musikalisasi puisi..”. Mungkin atas kepopuleran itulah saya akhirnya memilih puisi ini untuk diulas. Berikut adalah puisinya.

Rindu

Karya Subagio Sastrowardoyo

Rumah kosong

Sudah lama ingin dihuni

Adalah teman bicara: siapa saja atau apa

Jendela, kursi

Atau bunga di meja

Sunyi, menyayat seperti belati

Meminta darah yang mengalir dari mimpi

Puisi “Rindu” karya Subagio Sastrowardoyo menggambarkan perasaan rindu terhadap sesuatu yang disebut rumah. Tentang suasana hangat yang pernah ditawarkan rumah tersebut. Tentang orang-orang yang pernah menghuninya. Di tengah kesunyian yang menyergap, tokoh dalam puisi merindu. Sendu. Perasaan sepi dan rindu demikian penyair tuangkan dalam kata-kata yang sederhana, namun mengena.

Dalam musikalisasi puisi Banda Neira, kesan pertama yang saya dapat adalah, lagu ini enak didengar. Nadanya menenangkan. Sementara, nuansa yang pertama kali saya tangkap pada sekali dengar justru nuansa cerah. Hal tersebut kontras dengan pesan puisi yang cenderung muram. Setelah didengarkan berulang kali sambil membaca lirik serta sempat meminta pendapat juga pada orang di sekitar, saya mendapat pencerahan. Kata yang lebih cocok untuk mendeskripsikan suasana dalam lagu ini adalah hampa. Seperti seseorang yang telah lama berteman dengan rasa sepi, sudah kepalang terbiasa dengan sunyi. Saya membayangkan sebuah visualisasi seorang anak yang tidak memiliki teman bermain atau seorang tua renta yang tidak memiliki siapapun di sampingnya. Ketika perasaan sepi itu datang, ia mulai mengajak bicara benda-benda di rumah: jendela, kursi, atau bunga di meja. Dalam ruangan tempatnya berada, ia sendiri. Kosong. Hampa. Sunyi menyayat seperti belati.

Ketika membaca puisinya saja, saya belum dapat menangkap suasana puisi yang secara tepat menggambarkan perasaan “hampa” seperti yang saya rasakan dalam lagunya. Hanya sepi dan sedih. Namun, saya akhirnya dapat meresapi puisi ini lebih dalam setelah mendengar musikalisasi puisinya oleh Banda Neira. Suasana yang kemudian saya dapat itu tercipta berkat unsur musikalitas puisi yang diusung penyanyi ke dalam lagu.

Fauji dalam buku Menghidupkan Ruh Puisi menyatakan unsur musikalitas puisi terdiri atas nada, bunyi, rima, ritma. Rima (bunyi, nada) adalah pengulangan bunyi pada kata atau suku kata yang berselang pada sebuah larik puisi. Sedangkan, ritma adalah irama. Dalam puisi, ritma berarti alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi, panjang-pendek bunyi, keras-lembut tekanan, dan tinggi-rendah nada. Dalam ritma juga diperhatikan ketukan serta jumlah suku bunyi atau suku kata. Rima dan ritma (atau dapat juga disebut unsur musikalitas) ini selain bertujuan untuk memperindah struktur ‘raga’ puisi, juga berfungsi sebagai tenaga ekspresif. Maksudnya adalah untuk memperdalam ucapan, memperkuat nilai rasa, menegaskan suasana, dan lain-lain yang fungsi keseluruhannya adalah untuk menekankan makna.

Musikalisasi puisi “Rindu” ini menggunakan nada yang bervariasi: kadang rendah, kadang naik. Bagian akhir larik dominan dinyanyikan dengan nada meninggi, terutama pada bagian, “Jendela, kursi / Atau bunga di meja”. Karena itulah alunan yang tercipta menyiratkan nuansa cerah. Ditambah pula dengan iringan gitar dengan tempo sedang yang memperkuat suasana tersebut. Namun, entah bagaimana caranya, perubahan dari nada rendah ke tinggi ataupun sebaliknya itu dapat Banda Neira ramu sedemikian rupa sehingga memunculkan suasana lain—hampa.

Selain tinggi-rendah nada, panjang-pendek bunyi turut dipadukan dalam musikalisasi puisi “Rindu”. Banyak kata-kata dalam lirik lagu yang dinyanyikan dengan panjang. Contohnya saja pada larik pertama, “Rumah / kosong”, yang dipanjangkan setelah suku kata pertama pada suatu kata. Kira-kira menjadi, ru—mah / ko—song. Pemanjangan seperti itu juga diterapkan pada larik selanjutnya, ada--lah / teman bi—cara. Lain cerita pada larik “jendela, kursi” yang bunyinya dinyanyikan pendek-pendek.

Unsur musikalitas tidak terlepas dari aspek pemenggalan (atau tempat berhenti) unit ide dalam puisi. Perihal pemenggalan unit ide ini dinilai sangat penting. Jika kita salah memberi pemenggalan, maka dapat berimbas pada berubahnya arti larik. Lebih fatal lagi, makna secara keseluruhan bisa bertentangan dengan yang seharusnya. Karena itu, sebelum memusikalisasi puisi harus memahami betul arti kata dan keseluruhan larik serta bait. Puisi “Rindu” sendiri pada dasarnya memiliki larik yang pendek, sehingga ketika dinyanyikan, pemenggalannya terletak pada kata per kata (pengecualian untuk beberapa larik). Pemenggalan unit dalam musikalisasi ini sudah cukup sesuai dan enak didengar ketika dinyanyikan. Contoh pemenggalannya adalah seperti berikut.

Adalah/ teman bicara/

Siapa saja atau apa/

Siapa saja atau apa/

Saya rasa, melalui musikalisasi puisi ini, Banda Neira telah berhasil membawakan nuansa baru dari puisi ke dalam lagunya. Menurut saya, dengan membaca teks puisinya saja, suasana hampa dan kesepian itu tidak terlalu terasa. Lain ketika puisi telah ditransformasikan ke dalam iringan musik, nada, serta irama. Dan lagi, kita jadi mendapat alterantif penafsiran makna dari puisi “Rindu”. Ada visualisasi dalam pikiran yang muncul tatkala mendengar lagunya, membuat kita semakin dapat meresapi makna puisi.

Memusikalisasi adalah salah satu cara untuk mengapresiasi karya sastra. Musikalisasi puisi yang berhasil efektif dimanfaatkan sebagai sarana menikmati dan menghayati puisi secara lebih dalam. Ari KPIN dalam bukunya yang berjudul Musikalisasi Puisi (Tuntunan dan Pembelajaran) membeberkan manfaat tersebut: 1) musikalisasi puisi memudahkan upaya sosialisasi puisi kepada masyarakat; 2) merangsang minat masyarakat terhadap sastra; 3) memberi alternatif penafsiran kandungan suatu puisi; 4) memperkuat daya sentuh melalui representasi; dan 5) memperkuat aspek bunyi dalam puisi.

Musikalisasi puisi “Rindu” karya Subagio Sastrowardoyo yang dibawakan oleh Banda Neira telah berhasil memenuhi manfaat tersebut, yakni dalam hal mensosialisasikan puisi kepada masyarakat, memberi alternatif penafsiran kandungan puisi, dan memperkuat daspek bunyi dan daya sentuh. Lagu ini telah dapat mengkomunikasikan makna serta pesan puisi melalui musik. Dengan nada ringan dan tempo sedang yang menenangkan, tidak heran banyak penikmat musik yang senang mendengar lagu ini (terlepas dari puisinya) hingga sekarang bahkan ketika Banda Neira sudah bubar.

Kembali ke persoalan musikalisasi puisi, yang terpenting ialah bergantung pada usaha memampukan pemusikalan “menjadi” utuh. Keutuhan dimaksud adalah usaha semaksimal, sebagus, dan sebaik mungkin, segala bunyi-bunyian pada instrumen musik (secara musikalitas) mampu dan tepat untuk menembus ruang pemaknaan dari puisi itu sendiri.

4 notes

·

View notes