Text

ЛЕТАЮЩИЕ ВЕДЬМЫ

0 notes

Text

ПРЕДСКАЗАТЕЛИ СУДЬБЫ

Когда-то даже классические ведьмы древности восхищались. Они были награждены за медицинское искусство, почитались за способность готовить смертельные яды. Дань была выплачена за способность проникать в природу вещей, их способность предсказывать будущее. М. В Афинах он.5. в столетии металлическая тарелка, отшлифованная маслом до зеркального блеска, использовалась для пророчеств — для греческого оракула это было то же самое, что и хрустальный шар для современной гадалки.

Среди известных способов предсказания будущего алектриомансия, требующая петуха и мешка с зерном, была особенно популярна в Древней Греции.дектриомансия, которая требовала петуха и мешка с зерном. Первоначально круг был нарисован на Земле и разделен на 24 равных сектора. В верхней части каждого сектора волшебник написал одну из букв алфавита и положил одну на письмо. После того, как петух проглотил часть зерна, началось тщательное исследование квартиры. Буквы, соответствующие склеенным зернам, были добавлены в ответ на заданный вопрос.

Не вторник известно, что игра в кости изначально возникла как форма предсказания будущего народов, которые стояли на низкой стадии развития— тогда такое пророчество укоренилось среди жрецов колдунов Греции, которые могли бы деконструировать будущее, когда кости падали.

Колдуны часто практиковали мантию Сайо и некромантию-искусство вызова мантии (духов) мертвых. Таким образом, колдуны пытались получить информацию, недоступную живым. Библия описывает ведьму Эндора, которая воспользовалась сайомантией: она призвала душу Самуила предсказать исход битвы Саула — в Библии эта ведьма была описана как «тот, кто знает, как поселиться в животных».

Пожалуй, самым ценным подарком стало ясновидение. Как писал Платон, философ Сократ постоянно «получал руководство» от «внутреннего голоса», который мешал ему делать глупые или опасные поступки.

Тогда, как и се��час, самой популярной формой общения с духовным миром был онирокритизм, то есть сообщения, полученные во сне, — поэтому толкование сновидений было распространено в древнем мире.

Египетские и вавилонские мудрецы предсказывали будущее «по картинкам», увиденным во сне, а сам сон рассматривался как психическое состояние, в которое душа могла войти в будущее. Однако, поскольку блуждающая душа путешествует в разных измерениях времени, считалось, что она может передавать только перевернутый образ того, что она видит, — поэтому старая пословица «во сне наоборот».

Друидическая религия также была очень жестокой: в своих мемуарах Юлий Цезарь писал изображения больших, тканых стержней богов, в которых ехали мужчины, женщины и животные, а затем предавали священный огонь.

В конце дохристианской эпохи все человечество погрузилось в пропасть магии и колдовства. Повсюду мечтали взводы злых духов, чтобы успокоить то, что необходимо для человеческих жертв. Духи обманывали тех, кто не был защищен магией.

И все же, несмотря на нашу собственную точку зрения, варварство, люди древности очень хорошо знали гармонию, которая существовала в природе. Видимо, они инстинктивно понимали не только взаимозависимость всего живого в природе, но и религиозный характер самой жизни.

0 notes

Text

ДРЕВНИЕ СТРАХИ

Доказательство фольклорного и исторического характера заключается в том, что до тех пор, пока мы боимся смерти и приспосабливаемся к этому страху, в обществе всегда есть место для колдуна и священника, их соперничество стало менее острым, поскольку они объединяются в презрении и ненависти к ведьме, которая уже давно является общим врагом. Сомнения в возможности изгнать демонов, которые преследуют и беспокоят нас, все еще живы, и возможно, что они являются продуктом подсознательных кошмаров доисторического человека.

Страх перед черной магией человека воплотился в одном из первых законов, которые мы знаем. Например, согласно законам Древнего вавилонского царя Хаммурапи, принятым за 1900 лет до рождения Христа, колдовство с изображениями было запрещено. Как и первобытные люди в племенном обществе, мужчины и женщины в древние времена продолжали цепляться за стаи демонов и колдунов-изгнали демонов из психически больных людей-они видели признак одержимости демонами в болезни. Для людей ранних цивилизаций природа казалась населенной демонами и духами — добром и злом, ее нужно было успокоить кровавыми обрядами. Там, где был размещен дом или дверь нового города, были привезены человеческие жертвы, часто сжигаемые заживо.

Между тем, есть предположение, что духи держали свою историю подальше от копченого ладана в старых храмах, чтобы скрыть неприятный запах, который возникает при сжигании жертв.

0 notes

Text

Почему нам нужны знаменитости?

Я стоял под душем, пытаясь придумать, у кого бы еще из знаменитостей взять интервью, как вдруг на меня нахлынули философские размышления. И я спросил себя: а нужны ли нам знам��нитости? И вообще, кому пришло в голову превращать людей в звезды? Зачем мы делаем из них кумиров? Для чего существует моя должность? Не признак ли это заката цивилизации?

Люди думают, что у меня замечательное занятие: ведь я интервьюирую звезд. Откровенно говоря, когда я только поступил в редакцию одного журнала, я был в полном восторге от перспективы общения со звездами. Восторга хватило месяца на два. Потом я стал замечать, что знаменитости (через своих агентов) месяцами водят меня за нос, раз за разом переносят интервью, а то и вовсе их отменяют, причем в самый последний момент. Они никогда не уделяют мне достаточно времени, чтобы можно было узнать о них что-нибудь действительно интересное, а некоторые просто ведут себя по-хамски. Во мне стало закипать возмущение от того, как они со мной обращаются, и я был ужасно разочарована тем, что эти люди, на которых я когда-то издали буквально молился, вблизи оказались вполне ординарными типами. Поэтому я решил — хватит увековечивать мифы, отныне буду писать только правду. Если знаменитость ведет себя, как подонок, так и напишу. Если я увижу, что он дурак, бездарность, самовлюбленная пустышка — я не стану этого скрывать.

Я думал, что читатели будут признательны мне за честность и принципиальность. Как бы не так: многие меня возненавидели. Я столько наглотался ругани в свой адрес, что даже перестал на нее реагировать: например, в ответ на мою нелицеприятную статью об одной рок-группе, чрезвычайно популярной среди подростков, на меня обрушилось буквально более тысячи гневных сообщений.

Поклонники знаменитостей часто возносят на пьедестал своих кумиров — телевизионного актера Лука Перри, или кинозвезду Джулию Робертс, или рок-музыканта Курта Кобэйна, говорят о них, как о героях. Но знаменитости — это совсем не то же самое, что герои. Герои существовали задолго до того, как появились знаменитости, хотя сейчас знаменитости затмили героев в общественном сознании. Согласно традиционному представлению, герой — это человек, жертвующий собой ради высшей цели: спасения других или идеи. В иудео- христианской цивилизации выдающийся герой — Моисей, восшедший на гору и вернувшийся к людям с десятью заповедями. Иисус Христос — христианский герой, отдавший свою жизнь для спасения человечества. Ну, а что сделал для блага человечества Лук Перри? Насколько мне известно, ровным счетом ничего. Тем не менее, многие его превозносят.

Один из маленьких уроков, которые я извлек из моей работы, заключается в том, что преклонение перед знаменитостями оставляет в душе щемящую пустоту. Как утверждают знающие люди, причина такой пустоты в том, что этот культ не учит чем-то жертвовать для достижения истинных ценностей. Преклонение перед подлинными героями побуждает людей идти на жертвы как ради собственного блага, так и для блага общества.

Ряды знаменитостей постоянно пополняются бездарностями и, видимо, никто теперь не ценит ни достижений, ни талантов — важна только слава. Каждый хочет прославиться, потому что в нашем обществе лишь слава расценивается как признак успеха на любом поприще. Поэтому врачи, юристы, модельеры, политические деятели, редакторы журналов, писатели и художники — все нанимают себе агентов по рекламе. Стать знаменитостью просто так, ничего не делая, считается лучше, чем обладать подлинной творческой искрой и талантом, но оставаться безвестным.

А вот еще одно доказательство, что знаменитости — не герои: к участникам скандалов и преступлений относятся как к подлинным знаменитостям. Пешка в ирано-никарагуанском скандале Оливер Норт в глазах многих стал национальным героем, несмотря на то, что он занимался противозаконной деятельностью, нарушая Конституцию США. Главарь мафии Джон Готти настолько ловко манипулировал средствами массовой информации, что на судебном процессе к этому матерому уголовнику относились, как кинозвезде.

Как же эти люди стали знаменитстями? Лук Перри, актеры Джонни Депп и Уайнона Райдер, танцовщица и певица Пола Абдул, рок-музыкант Аксел Роуз и (впишите имя вашего собственного кумира) утоляют нашу неистощимую потребность говорить о чем-то более интересном, выходящем за пределы нашей собственной бесцветной жизни. Да, да, бесцветной, ибо быть человеком значит чувствовать себя бесцветным. А сейчас, когда на каждом шагу нас пичкают баловнями славы, мы чувствуем себя столь же безликими, как пчелы в улье. Этот звездопад — знаменитых, богатых, могущественных, идеально отретушированных, с идеальными искусственными бюстами — настолько неиссякаем, что нужно обладать поистине исполинским самомнением, чтобы не чувствовать себя хоть в какой- то степени неполноценным. Какая глупость: мы боготворим знаменитостей из-за бессмысленности нашей жизни, но ведь, поклоняясь им, мы чувствуем себя еще ничтожнее.

Давайте попытаемся понять историю этого явления. Что заставляет прелестную молодую девушку чувствовать себя неполноценной по сравнению со, скажем, увешанной бриллиантами звездой телевидения? Когда на свете не существовало телевидения, даже газет еще не было, люди любили сплетничать — такова человеческая натура. Сперва в сплетнях фигурировали только родственники, соседи и знатные особы. Затем в 50-х годах позапрошлого столетия вслед за техническим прогрессом полиграфии появились первые журналы. В них начали печататься произведения Марка Твена и Чарльза Диккенса, которые стали знаменитостями благодаря тому, что оказались известными широкой публике. Вскоре после этого, в 90-х годах, наступила эра немого кино и киноактеры стали звездами. Нереально прекрасные на огромном экране, они казались почти мифическими существами, и зрители приходили в восхищение от их кажущегося совершенства. Люди жаждали знать о своих кумирах все, что только можно, и в ответе на этот спрос появились бульварные журналы. С наступлением эры телевидения мания преклонения перед знаменитостями перешла все мыслимые пределы, потому что теперь любая информация стала мгновенно поступать прямо в дома зрителей по всему миру. Телевидение создает ложное впечатление, будто знаменитости обращаются непосредственно к зрителю, и он считает их своими друзьями. Это чувство настолько сильно, что, увидев знаменитость на улице, многие не стесняются запросто подойти к ней.

Таким образом, средства массовой информации создали знаменитостей, фактически для того, чтобы удовлетворить нашу извечную потреби в сплетне. Со временем разговоры о людях, с которыми мы не знакомы и вряд ли когда-нибудь познакомимся, стали потребностью. Дошло до того, что некоторые из нас больше интересуются похождениями знаменитостей, чем жизнью родных и друзей. Я не шучу. Вот почему таким нелепым кажется заявление знаменитости, что она желает обсуждать в интервью только свое творчество. Да кого оно интересует? Мы жаждем только чего-нибудь позабористей из их личной жизни.

Но помимо гигантской информационной машины, в которой я не больше, чем винтик, наше поклонение знаменитостям объясняется еще одной причиной. В целом наше общество теперь менее религиозно, чем прежде. Я не претендую на всезнайство, но мне кажется, что люди испытывают потребность, которую в свое время удовлетворяла церковь, — в духовной жизни, искусстве, в том, что предает смысл их жизни. Поклонение знаменитостям — искаженная, не дающая удовлетворения подмена духовности. Подлинные герои нередко умирают за свой народ за правое дело. Потому-то, вероятно, мы испытываем чувство злорадства, когда умирает знаменитость, особенно если причина смерти — пагубная страсть вроде наркомании или алкоголизма. Мы превращаем их в звезд, но слава наших кумиров усугубляет ощущение нашей собственной незначительности, и, когда они умирают, мы действительно испытываем некоторое облегчение. И я причастен ко всему этому. Неудивительно, что к концу рабочего дня я чувствую себя испачканным.

1 note

·

View note

Text

Где лежит адмирал Де Рибас?

Спросите первого встречного: где находится Дерибасовская улица? Почти каждый ответит: в Одессе. А вот в честь кого она названа? Это знают чаще всего только одесситы: им ли не знать имя основателя родного города — адмирала Хосе де Рибаса (1749— 1800)— Осипа Михайловича Дерибаса, как называли этого отважного испанца в России.

А вот многие ли одесситы знают, что похоронен Дерибас в Ленинграде, на лютеранском Смоленском кладбище?

По справочнику, изданному городской инспекцией охраны памятников, можно выснить, что могила адмирала находится на втором участке кладбища. Но стоило посмотреть на этот участок! Впечатление, будто землетрясение или взрыв разметали, раскололи надгробия, сбили со многих надписи. Страшно было смотреть на дело рук современных вандалов, не чтящих памяти людей, связанных с историей Родины. Горько было думать и о том, что могила основателя Одессы, возможно, утеряна.

Но случайно разговорившись со служителем кладбища — чудаковатым стариком Львом Николаевичем Кирсановым, я узнал, что надгробие Дерибаса находится в другом месте - и скоро стоял у аккуратной могилки, окруженной изящным барьерчиком. Кирсанов рассказывал, как недавно придал ей достойный вид. Оказавшийся рядом молодой человек из кооператива «Обелиск» поведал, что вот уже два года кооператив этот реставрирует могилы — в основном, на деньги учреждений и организаций, которым не чужда память о героях былых времен.

Уголок кладбища, где поработали кооператоры, по своей ухоженности напоминал музей под открытым небом — без всякого преувеличения. Я уходил оттуда спокойным и за могилу Дерибаса, и за многие другие...

Из рассказов Александра Музина

0 notes

Text

Помнить всегда!

Вопрос памяти — сложная вещь. Забыть навсегда? Или вечно помнить? Или же просто: «Это никогда не должно повториться!»? Из поколения родителей, очевидцев гитлеровской эпохи, сейчас практически никого не осталось. Оно отмирает. Для воспоминаний этого поколения, а также для всех вещественных доказательств и образов, для всего сохранившегося объема предостерегающих от повторения сведений нужно найти постоянное пристанище. Иначе все это пропадет. Весной 1993 года в Вашингтоне состоялось открытие внушительного, хотя и вызвавшего много споров, бастиона памяти.

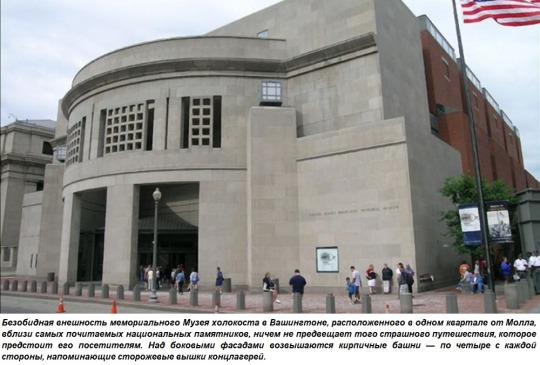

Мемориальный Музей холокоста — Катастрофы европейского еврейства, — который проектировали и строили больше десяти лет, воздвигнут в непосредственной близости от Молла, спроектированного архитектором XVIII века Пьером Шарлем Ланфаном, — большого свободного пространства, окруженного памятниками американской истории.

На вашингтонских раутах можно слышать: «Почему в Вашингтоне? Почему, например, не в Берлине?» Или: «Разве немцы заслужили этот вечный упрек со стороны Америки, словно вся история Германии сводится к недолгой гитлеровской эпохе? И почему вдруг американцы должны строить мемориал и музей европейской Катастрофы вместо того, чтобы сначала увековечить память о рабстве и борьбе американских негров за гражданские права, или о трагедии, постигшей американских индейцев?»

Отправной точкой служит мысль о том, что лишь то, происходило на отечественной земле, может быть воплощенным здесь в камне. Порой во время этих споров ощущается дух антисемитизма, слышится полу высказанная мысль: «Это евреи пытаются навязаться нам, прорваться в американский пантеон памяти со своими чуждыми нам воспоминаниями». Или: «Неужели мы должны снова проходить через все это, вспоминать все эти ужасы и заново переживать Катастрофу?»

На своем ли месте Музей холокоста? Да, на своем. Несогласные с этим столь же глубоко ошибаются, как и те, кто (по совершенно иным причинам) протестовал против Мемориала ветеранов Вьетнамской войны, видя в нем символ подавленности, оскорбление американской армии, «черное пятно позора». Но все критические нападки разбились о Вьетнамскую стену, которая стала американской святыней.

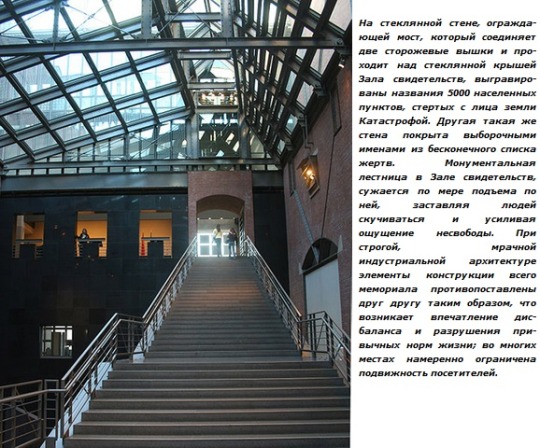

Музей холокоста выстроен по проекту архитектора Джеймса Фрида из фирмы «Пэй, Кобб, Фрид энд партнере». Фасад здания музея представляет собой претензию на некоторую живописность, скрывающую пустоту. Внутренняя планировка передает угрожающую, мрачную рациональность, историю и орудия бюрократически проводимого геноцида — «банальность зла», по выражению Ханны Арендт, воссозданную в стиле «Баухаус».

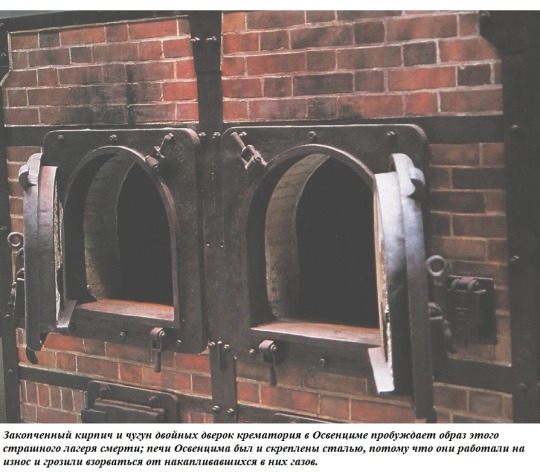

Фрид, выросший в нацистской Германн но в 1939 году бежавший в Америку, предал фабрике смерти сюрреалистический характер. Над крышей возвышается череда лагерных сторожевых вышек. Зал свидетельств — это своего рода атрибут злой воли, окруженный кирпичными стенами со стальными опорами, напоминающие о крематории. Лестница неестественным образом сужается кверху, тесня посетителей, сбивая их в кучу, будто условное изображение перспективы — сужение уходящих вдаль железнодорожных путей — становится вдруг реальностью, механизмов «окончательного решения еврейского вопроса». Ракурсы смещены, ожидания разбиты, пространство невыносимо искривлено. И выхода нет.

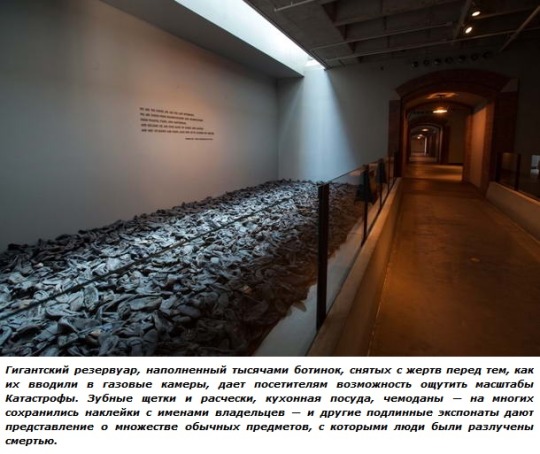

Эти архитектурные приемы все же нечто большее, чем обычные сюрреалистические эффекты: они отражают страшную правду. Но подлинная сила музея в его конкретных повествовательных подробностях, слагающихся в наглядный учебник человечности и бесчеловечности. Музей рассчитан на посетителя, не имеющего предварительных знаний о Катастрофе и обо всем, что ей сопутствовало. Посредством кинофильмов, фотографий, душераздирающих экспонатов и плакатных стендов экспозиция рассказывает о трагедии не только европейских евреев, но также цыган, гомосексуалистов и всех других, кого нацисты намеревались полностью уничтожить.

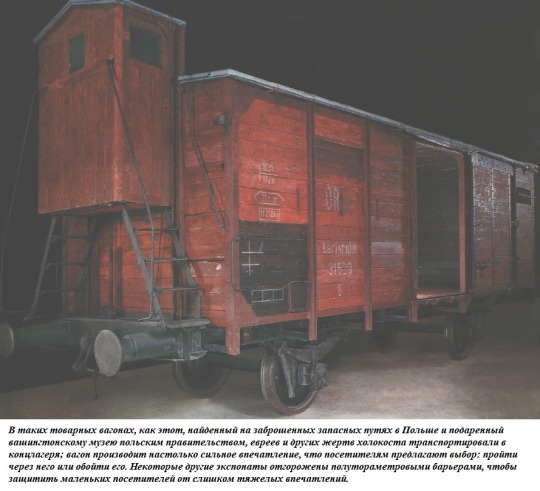

Вот башня-галерея довоенного еврейского быта в литовском местечке Эйшишке предназначенном к уничтожению, — пикники, дети, юная красавица, их счастливые лица подобны цветам. Вот товарный вагон, такой, в каких доставляли людей в Освенцим. За исключением двух-трех воссозданных деталей (как, например, чугунная надпись над входом в Освенцим: «ARBEIT МАСНТ FREI» — «Труд делает свободным») здесь нет никакой имитации. Каждый предмет подлинный, настоящий. Некоторые кадры кинохроники настолько ужасны, что их почти невозможно смотреть. Экспонаты, слишком сильные для детского воображения, отгорожены от зрителей барьерами высотой 1,5 метра.

Лучший аргумент в пользу музея заключается в том, что он оказывает цивилизующее воздействие, углубляющее идеалы справедливости и гуманности, на которых основаны Соединенные Штаты. Америка нуждается в том, чтобы считать себя моральным оплотом, последней надеждой человечества. Холокост был глубочайшей катастрофой гуманизма и справедливости, и никто не может считать себя цельным, не попытавшись осмыслить ее. Это в полной мере относится и к американцам. В 1939 году американцы отказались принять «корабль безумцев», который дошел уже до Гаваны, — лайнер «Сент-Луис» с 1128 беженцами, спасавшимися от Гитлера. В 1944 году американское военное командование отказалось бомбить лагеря смерти и питавшие их железнодорожные линии. Эти решения (документированные в экспозиции музея) перекликаются с современностью; в них отчетливо проступают бюрократическая трусость и нерадивость, равнодушие и угодливость, самообман, племенная нетерпимость и фанатизм, расовая ненависть. Именно так и случаются подобные вещи. Катастрофа — это насыщенная предостерегающая драма, о которой надо напоминать. В ХХI веке географическая отдаленность — значит немного. Границы стали проницаемыми, идеи распространяются со скоростью света. Европейский апокалипсис не может быть чужд Америке. Это урок, доведенный до крайней наглядности и ставший мировым стандартом зла, своего рода точкой отсчета.

Рабство негров в Америке, при всей чудовищности этой исторической трагедии, нельзя, однако, сравнивать с холокостом в Европе. Рабство не угрожало чернокожим полным истреблением; если привлечь библейские параллели, это было скорее египетское пленение, чем апокалипсис. Но не дико ли мерить, чья трагедия ужаснее? Музей черной Америки столь же нужен в Вашингтоне и будет играть столь же цивилизующую роль, как и Музей холокоста.

По Америке распространяется навет, будто бы холокост — вы��умка. Подобно грязным деньгам, эта ложь отмывается, переходя из уст в уста, отравляя юные мозги. Одна еврейка на Среднем Западе наняла 15-ти летнюю девочку не еврейку присмотреть за детьми. На полках в доме стояло несколько книг о Катастрофе. Однажды юная помощница без всякой злобы, словно произнося всем известную истину, сказала хозяйке дома: «Зачем вам столько книг на эту тему? Разве вы не знаете, что все это выдумка?»

Но эта девочка сможет весной со своим классом отправиться в Вашингтон, побывать в Музее холокоста и получить там моральную и политическую прививку, которая принесет не меньше пользы, чем вакцина Солка.

0 notes

Text

ПАРАДОКС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ Или взгляд из прошлого на внедрение компьютеров в бизнес.

(Переведено из журнала «Ю.С. ньюс энд Уорлд рипорт», Вашингтон, 24 декабря 1990 г.)

В 80-е годы, когда почти все финансовые фирмы на Уолл-стрите работали как хорошо отлаженный станок для печатания денег, инвестиционная фирма «Киддер, Пибоди» была обеспокоена тем, что ее руководители никак не могли полностью использовать компьютерную мощность, находящуюся в их распоряжении. Без всякого бюджетного планирования группы биржевых брокеров закупали компьютеры по своему разумению. Бухгалтеры, увлеченные персональными компьютерами, выдавали горы отчетов, не анализируя их должным образом и не интересуясь, просматривает ли их кто-нибудь. В других важных отделах фирмы «Киддер» мало пользовались компьютерами. Некоторые брокеры, например, сообщали своим клиентам о положении их акций записками, написанными от руки.

Но что еще хуже, фирма «Киддер» была загружена компьютерами устаревших или несовместимых моделей. Как-то один из консультантов подсчитал, что компании придется затратить от 50 до 110 миллионов долларов на приведение в порядок своего компьютерного парка. Фирма «Дженерал электрик», купившая «Киддер» в 1986 году, посчитала такое положение сущей анархией.

«Если вы запрашивали одну и ту же цифру у разных служащих, вы всегда получали разные ответы» - говорил Чарлз Шихан, бывший ответственный сотрудник фирмы «Дженерал электрик».

Хотя в последнее время «Киддер» стала делать большие успехи во внедрении электронной оргтехники для выполнения важнейших операций и сокращать ненужные бухгалтерские работы, Шихан считал, что производительность труда пользователей компьютерной техники все еще не на должном уровне.

Случай фирмы «Киддер» далеко не единичный. Прошло много лет с тех пор, как персональный компьютер (ПК) из дорогой игрушки превратился в необходимую конторскую принадлежность. За это время компании, пользуясь ПК, улучшили инвентарный учет, усовершенствовали печатание документации и бухгалтерию. Но, несмотря на это, в секторе сферы услуг американской экономики наблюдается парадокс продуктивности персональных компьютеров. В 80-х годах американские компании сферы услуг удвоили затраты на приобретение электронной оргтехники — «инструмента продуктивности» — в среднем по 9000 долларов на каждого служащего. Несмотря на эти капиталовложения в компьютерную технику и программное обеспечение, производительность служащих, по данным экономиста Стивена Роча, повышалась всего на 0,2 процента в год. По словам Нобелевского лауреата Роберта Солоу, экономиста из Массачусетского технологического института в Кембридже, «наличие компьютеров заметно везде, кроме статистики производительности труда».

Но беда не в компьютерах.

«Если бы мы сейчас вернулись в докомпьютерный мир», - говорит экономист из Мэрилендского университета Мартин Бейли, - «мы бы ужаснулись тогдашним темпам коммуникации».

К тому же низкая производительность наблюдается часто даже тогда, когда компьютеры работают прекрасно.

«Виновата не техника, а неумение ею пользоваться» - говорит Дон Тепскот, который пишет о применении компьютеров в бизнесе.

Значительный рост продуктивности наблюдался лишь в промышленном секторе экономики, затраты которого на компьютерную технику составляют меньше половины расходов сектора сферы услуг. Рост производительности труда в производственных отраслях страны — важный фактор для экономики, но это никак не помогает 70% рабочей силы, занятым в неповоротливой сфере услуг. И если эти люди даже не имеют никакого представления о парадоксе производительности, они чувствуют его в финансовом отношении. Говоря проще, реальные заработки могут расти только при росте продуктивности, как это было в 50-х и 60-х годах. Реальный, то есть скорректированный с учетом инфляции средний недельный заработок, в настоящее время на 10 долларов ниже, чем в 1981 году, и зарплата, по-видимому, не будет повышаться, пока корпоративная Америка начнет по-настоящему использовать компьютеры.

Парадокс производительности почти единодушно признается экономистами и консультантами бизнеса. Но изготовители компьютеров оспаривают эту точку зрения. Руководитель подразделения по выпуску систем ПК в фирме ИБМ Уинни Брайни указывает на скорость, с которой данные о наличии деталей поступают в производственные цеха предприятия, как на один из факторов повышения продуктивности. А скептически настроенные экономисты справедливо отмечают, что оценки уровня производительности в сфере услуг, где нет выпуска готовых изделий, поддающихся подсчету, очень ненадежны. И даже экономист Бейли, проанализировавший возможность погрешностей в оценках, признает, что на их счет можно отнести лишь незначительную часть снижения производительности. Еще один сомневающийся, бывший член руководства отдела компьютерной техники компании «Ксерокс» Пол Страссман, избегая опасности ошибок при измерении продуктивности сферы услуг, в своей книге «Ценность применения компьютеров в бизнесе» предложил формулу оценки, в которой принимаются во внимание прибыль корпорации, дивиденды, цены на акции, расходы на менеджмент и на компьютеры. Но Страссманн пришел к аналогичному выводу: «между уровнем расходов на технику и продуктивностью нет никакой зависимости». Заведующий кафедрой бизнеса Гарвардского университета Гэри Ловмен добавляет:

«Я пока не встретил ни одного работающего над этой проблемой специалиста, который бы оспаривал этот вывод».

Достигнуть согласия по вопросу о причинах парадокса производительности гораздо труднее. Одни считают, что американская одержимость последними новшествами электронной технологии сбила с толку руководителей корпораций в оценке реальных потребностей служащих в компьютерах. Другие утверждают, что виной всему старые заводские представления: чем больше машин (в данном случае электронной техники), тем выше производительность. Персональному компьютеру ставится также в вину его «персональность» — эта автономная машина не предназначалась для включения в компьютерную сеть и улучшения потоков информации внутри офиса.

«Нет такого понятия, как индивидуальная производительность» — говорит Страссман — «Значение имеет только производительность предприятия. И самая нужная техника для ее достижения — компьютерная сеть».

Все эти факторы могут способствовать снижению производительности труда. Но компании скорее всего не начнут серьезно пересматривать эффективность использования своих компьютеров, пока конкуренция не вынудит их к этому. В середине 80-х годов, столкнувшись с жесткой конкуренцией со стороны японцев, промышленные предприятия нашли способ форсировать рост производительности труда на 5 процентов в год. В индустрии ресторанов быстрого обслуживания, вовлеченных в сильную конкурентную борьбу, производительность компьютерных систем имеет очень большое значение. Но в секторе услуг в 80-е годы конкуренция была незначительной.

Наиболее ярко парадокс производительности проявился на Уолл-стрите. Рост доходов фондовой биржи в 80-е годы побудил финансовые фирмы к массовой закупке компьютеров. Согласно данным Ассоциации биржевой отрасли, с 1980 по 1987 год затраты Уоллстрита на компьютеры, обработку данных и системы связи утроились и составили 3,3 миллиарда долларов. Но закупки компьютеров не сокращали рабочей силы. Хотя занятость на этой улице Нью-Йорка продолжала расти, продуктивность в финансовом и страховом секторах и в продаже недвижимости ежегодно падала на один процент. По мнению финансового эксперта с Уолл-стрита Аллана Гроди, биржевые маклеры ряда фирм тратили десятки тысяч долларов на любую электронную технику, программное обеспечение и получение информации по модемной связи с банками данных только для того, чтобы с помощью передовой техники быть на шаг впереди своих конкурентов в маркетинге новых видов акций и облигаций.

Как только конкуренты их догоняли и рынок этих ценных бумаг становился тесным, доля прибыли этих фирм падала.

«Вскоре компьютерное обеспечение стало самой дорогой статьей этого бизнеса» — говорит Гроди.

Когда же карточный домик в конце концов рухнул, более 10 процентов служащих Уолл-стрита потеряли работу.

«Если бы эта отрасль повысила и свою продуктивность, и эффективность каждого служащего» — говорит Стивен Роч из фирмы «Морган Стэнли», — «прибыль могла бы послужить хорошим амортизатором для сохранения части рабочих мест».

Как на Уолл-стрите, так и за его пределами разнородное и несовместимое компьютерное оборудование 80-х годов продолжало тормозить производительность. Директор отдела качества и безопасности фирмы «Маттэл» Джоэл Крейн подсчитал, что он теряет целый год человеко-часов на том, что его подчиненные еженедельно вручную перелистывают 4000 страниц компьютерных распечаток. Если бы персональные компьютеры его отдела были подключены к общему универсальному компьютеру, где хранятся все данные, Крейн мог бы извлекать любую информацию в одно мгновение. Такая потеря производительности наблюдалась по всей Америке. По сведениям консультантов фирмы «Гартнер групп», лишь 40 процентов ПК в сфере бизнеса включены в общую сеть.

Стратегия применения техники в корпорациях будет приносить плоды лишь в том случае, если компания будет ориентироваться на служащих, получивших специальную подготовку, которая помогает им по-новому подойти к своей работе и извлечь максимальную пользу из эффективности электронной техники.

«Компьютеры не могут повысить производительность труда, если их использование сводится лишь к автоматизации ручных операций» — говорит Роберт Шеннон, вице-президент по вычислительным системам страховой компании «Этна лайф энд кэжуэлти» — «Иногда в процесс обработки документов вносятся даже добавочные операции».

Компания «Этна», вводя компьютеризацию, одновременно занялась пересмотром рабочего процесса. В 1984 году, приступая к осуществлению пятилетнего плана по компьютеризации, «Этна» изменила весь процесс оформления полисов. По словам Шеннона, в прошлом в оформлении нового полиса участвовало 24 человека. Хотя некоторые из служащих пользовались компьютерами, производительность все равно была низкой. Вместо того чтобы увеличить число компьютеров для ускорения каждой фазы работы, фирма «Этна» использовала компьютеры для интеграции всего рабочего процесса. Теперь над новым полисом работает всего четыре человека, затрачивая на его оформление не не-сколько недель, как прежде, а всего несколько дней. Шеннон говорит: «Мы словно перешли со старого фордовского конвейера, на котором каждый человек завинчивал только одну определенную гайку, на новую сборочную линию автомобильной фирмы «Сааб», где бригады ответственны за весь процесс сборки и результат своей работы».

«Этна» далеко не первая, но и не последняя фирма, применившая компьютерную технику в целях повышения продуктивности. Опыт показывает, что, когда достигается определенный уровень эффективности, тут же следуют результаты на макроэкономическом уровне. Пол Дейвид, профессор истории экономики из Стэндфордского университета в Калифорнии, считает, что нынешний парадокс компьютерной производительности напоминает отставание роста продуктивности, наблюдавшееся при внедрении в промышленность электромоторов. К 1919 году половина американских заводов была электрифицирована, но их продуктивность оставалась той же, что и 30 лет назад. Но в 20-е годы произошел массовый рост производительности, когда вместо прежних, частично электрифицированных заводов с непроизводительной вертикальной планировкой, в прошлом оборудованных паровыми машинами, стали строить новые расположенные на одном уровне и полностью электрифицированные заводы, которые могли использовать преимущества применения электромоторов. Дейвид видит здесь две параллели: с одной стороны, электрификацию промышленных предприятий и установку в компаниях единой компьютерной сети, а с другой — эффективность современного электрифицированного завода и упрощенный поток информации в таких компьютеризованных компаниях, как «Этна». Дейвид не пророчит повторения «бурных двадцатых», но считает, что в 90-е годы парадокс производительности компьютерной техники постепенно сойдет на нет. Если он прав, то революция, начатая персональными компьютерами, завершится успешно.

1 note

·

View note