#фразеологизм

Text

Расследование дела о "Синей Скумбрии"

Недавно мне на глаза попался кандзи 鯖 — "скумбрия" и поэтому следующие пара дней прошли в попытках выяснить за что Чуя обзывал так Дазая 🐟

Проанализируем сам кандзи. Хм, он состоит из двух частей — 魚 / さかな / sakana / рыба и 青 / あお / ao / синий, но только существительное. 鯖 читается как saba и именно прочтение и привлекло мое внимание. Многие замечали, что во флаффных эпизодах фанфиков нашу скумбрию называют 'Саму, разве не похоже? А как будет "синяя скумбрия", ведь это словосочетание — официальное прозвище в фандоме, да? По правилам японского, 青い鯖 / aoisaba, но вариант 青鯖 — aosaba тоже существует и, по данным интернет словаря, является архаизмом той же скумбрии. А "аосаба" уже похоже на имя Осаму целиком.

Яндекс — не сверхдедукция, нужный фрейм не найдет за 5 секунд. Но спустя хуеву туче времени — вуаля, Омаке, глава 4. Пьяный Чуя звонит Дазаю, который в его телефоне записан как 青鯖。Юхууу, миссия выполнена, и я обожаю эти круглые японские точки! ᕕ( ՞ ᗜ ՞ )ᕗ

Новый хэдканон: Дазай называет Чую по имени в открытую, а Чуя — немного изменив "Осаму". Или исковеркав)

— А почему "Аосаба"? — А чтоб никто не догадался)

К сожалению, хз когда 青 сбежало от 鯖 но есть вероятность, что во времена когда прототипы персонажей были живы, слово ещё не устарело. Но вот вопрос — что появилось раньше, прозвище или псевдоним? 🐣

Впервые Цушима Шуджи (настоящее имя писателя, 津島 修治) использовал псевдоним Дазай Осаму (太宰 治) в 1933, при публикации рассказа "Поезд".

О встрече, на которой впервые прозвучало прозвище, упоминает в книге-которую-не-перевели-на-русский, 「小説 太宰治」 Дан Кадзуо. Он был другом Дазая и появлялся в другом аниме — Литераторы и алхимики. Что ж, спустя несколько часов поисков я убедилась, что эту книгу в свободном доступе на любом языке найти не легче, чем ту самую книгу, за которой охотились Фицджеральд и Дост(

Но отрывок со скумбрией есть даже в Википедии! И в небольшой статье-переводе отрывка этой книги, которую легко найти на просторах интернета o(〃^▽^〃)o

Процитирую: «Чёрт с тобой, человек с лицом макрели (отсюда и пошло сравнение со скумбрией). Пофиг. Эй, ты, какой у тебя любимый цветок?»

Эй, нормальное у него лицо! 🤬 Чуя, не порть мою теорию!

На японской страничке Википедии о Накахаре есть эта же, судя по всему, цитата, и я хочу перевести её сама! Каждый грёбаный кандзи!

「青鯖が空に浮かんだような顔をしやがって」

「Aosaba ga kuu ni ukanda youna kao wo shiyagatte」

"Голубая макрель парила в небе" — версия Яндекса. "С лицом, похожим на голубую скумбрию, плывущую в небе" — Google. "Вы похожи на голубую макрель, парящую в небе" — самый адекватный из всех, Deepl translate.

青鯖 aosaba скумбрия

空 kuu небо, с частицей, обозначающей место действия, 空に kuuni — в небе

浮かんだ / うかんだ — это разговорная версия прошедшей формы глагола 浮かぶ — плыть

ような — штука такая, в сочетании глагол+ような+существительное выражает похожесть на что-то

顔 (kao) этот кандзи означает лицо, выражение лица

やがる / yagaru — вспомогательный глагол, и в целом, ругательство, очень грубо передающее презрение к собеседнику. К основе одного глагола (する) прибавили вспомогательный в нужной форме и получилось しやがって

Получается, перевод из статьи довольно точный... Лицо, похожее на рыбу, да? Как она выглядит-то? Рыбка, полосатая...

Кстати, рисунок на спинке скумбрии похож на один из стандартных фонов в аниме передающих жуткую эмоциональную окраску ситуации. И на то-самое выражение лица, которое Осаму вызывает у многих — 😰

Ха, есть! Я правда надеялась, что в цитате есть какой-нибудь фразеологизм или идиома, но её всё ещё можно воспринимать как метафору! В контексте разговора (наездов со стороны Чуи, если точнее) выражение лица, напоминающее скумбрию может банально означать "Заебал, придурок с испуганной мордой!" — Дазай тогда действительно, по словам Дана, чуть не расплакался. А учитывая, что Асагири-сенсей создаёт во многом реверс-версии писателей, то в бродячих псах Чуя мог назвать так напарника за привычку запугивать окружающих.

Представьте расширенные версии кадров из аниме, где фоном к испуганному главному герою служит парящий в небе синяя скумбрия) Пф, Накахара гений 😂

#bungou stray dogs#bsd dazai#bsd chuuya#bsd atsushi#турумбочка#дазай#дазай осаму#чуя#синяя скумбрия#теории#art#mackerel#скумбрия#blue mackerel#русский тамблер#bsd analysis

11 notes

·

View notes

Text

Преподавательница: найдите фразеологизм из мифологии, который вы бы хотели ввести в свой лексикон.

Я: загадка Сфинкса... Неразрешимая задача? Мне нравится. Вся моя жизнь это загадка Сфинкса

7 notes

·

View notes

Text

СУДЬБА, ОСТАВШАЯСЯ ЗА КАДРОМ

Первого злодея франшизы, как и первую любовь, почти невозможно забыть. Тай Лунг значительно повлиял на ход истории, он внес немалый вклад в становление По героем и Воином Дракона. Сколько бы ни вышло фильмов, сериалов, о нем до сих пор помнят.

Создатели франшизы тоже помнят. Но проблема в том, что они никак не хотят полноценно возвращать его в сюжет и раскрывать его дальнейшую судьбу. Его имя и образ эксплуатируют при каждом удобном случае, что вызывает разочарование. На памяти о нем паразитируют, давая фанатам надежду, да так с нею и оставляя. Особенно сильно это проявилось в третьей части «Кунг-фу Панды», где барс как бы есть, а как бы и нет.

В прошлый раз я сделала большой анализ истории Тай Лунга и среды, которая его окружала. Немного поварившись в фандоме, я решила дополнить его собственными размышлениями на тему того, как могла сложиться судьба одного из самых сложных персонажей после поражения в битве с Воином Дракона.

1. Что есть Мир Духов?

Пальцевый захват уси – это техника, способная отправить того, на ком ее применили, в Мир Духов. Предположительно, этот прием Угвэй применил на Кае, а в дальнейшем По на Тай Лунге. Но что собой новое место заключения бывшего ученика Шифу?

Впервые с Миром Духов зрителей познакомили в 3-ем фильме. И весьма поражает, насколько он разный. Но что определяет то, как он выглядит? На этот вопрос отвечают слова мастера Белого Тигра в 12 серии сериала «Кунг-фу Панда: Лапки Судьбы»:

«Мир духов определяют те, кто живет в нем. Настоящих границ нет»

Это значит, что Мир Духов по определению разнородное пространство, потому что на его облик влияют те, кто его населяют.

Так, у мастера Угвэя это различные вариации островка земли с персиковым деревом, которое напоминает персиковое дерево рядом с Нефритовым дворцом. Это отчасти объясняется тем, что в прошлом оно спасло Угвэю жизнь («Удивительные легенды, 2-й сезон 7-я серия «Выход дракона»), и это создало между ними двумя прочную духовную связь. Еще подобие островов отсылает к Галапагосам – родине мастера, если так можно выразиться – истокам.

У Кая – развалины и обломки. Так разрушенные колонны, в окружении которых впервые предстал персонаж, можно сравнить с напоминанием о некогда былом величии, от которого остались лишь руины. Он был величайшим генералом, предводителем многотысячной армии, живой легендой, воплощением силы, но его предали забвению. Еще стоит отметить зеленый фон. В кита��ском языке выражения «иметь зеленое лицо» и «глаза позеленели» означает «злиться». Гнев, пожалуй, самая устойчивая эмоция Кая на протяжении всего фильма, а то и всей той жизни, проведенной в заточении в Мире Духов.

У По – храм с лестницей и колоннами у подножия. Это можно связать с тем, что любовь кунг-фу значительно повлияла на его личность и определила его судьбу. Нефритовый дворец – это материальное олицетворение кунг-фу. Желтый цвет также имеет значение. Помимо того, что в Китае желтый цвет символизирует героизм, есть еще несколько интересных отсылок в культуре этой страны. Так фразеологизм «желтый халат в соединении с телом» означает «вознесся до уровня дракона», т.е. «вознесся на трон». Трон метафорический, потому что это скорее вершина. В нашем случае – статус Воина Дракона как вершина мастерства кунг-фу, мастер мастеров. В китайской мифологии желтый – это символ баланса Инь и Ян, а персонаж Желтый Дракон – центр Вселенной.

Однако тактично умолчим о другом значении желтого цвета, а то я вас знаю))0)

У мастеров Четырех Созвездий из «Лапок Судьбы» – это чистый песочный пляж с игровым полем и шезлонгами. Если развить мысль, то это отражает их устремление отдохнуть от мирских забот. В прошлом мастера очень много времени и сил посвящали тому, чтобы поддержать мир и порядок, отдавали этому делу всего себя, из-за чего у них не получалось отдохнуть. В мире духов они обрели покой во всех смыслах.

А что Тай Лунг? Тут мы можем лишь предполагать. Благо, есть из чего, несмотря на сравнительно скудную биографию персонажа.

В первом случае у нас конкретной привязки к месту нет, потому что доминирующая эмоция – гнев, обида, негодование. Они провоцируют персонажа на метания, которые не очень то и способствуют пребыванию на одном месте. При таком раскладе Тай Лунг, как и Кай, блуждает по всему Миру Духов, не находя покоя.

Во втором случае все куда мрачнее. Проигрыш «неуклюжей жирной панде» и горькая правда, что «секретного ингредиента нет», могли вызвать мощный экзистенциальный кризис, и как следствие, депрессию. Всю сознательную жизнь Тай Лунг жил мыслью, что он должен стать Воином Дракона. Его тренировали, пока не затрещат кости. Ему покорялись множество вершин мастерства кунг-фу, он мог бы превзойти многих мастеров. А все двадцать лет пребывания в тюрьме он только и жил мыслью вернуть то, что у него несправедливо отняли. Кто угодно сломался бы, если бы оказалось, что лучшие годы и огромные усилия были потрачены впустую, а какой-то проходимец с улицы за несколько дней-недель обучения смог превзойти его. В таком случае Тай Лунг точно бы где-то изолировался, став заложником собственных мыслей и эмоций. А так как в его жизни важную роль имели только два места – Нефритовый дворец и тюрьма Чор-Гом – то его место пребывание было бы похоже либо на одно из двух, либо смесь обоих.

2. Тай Лунг Шрёдингера.

Промо-ролик с Каем и нефритовыми зомби в свое время вселил в фанатов надежду на возвращение полюбившегося многим антагониста. Могло показаться, что его заметили только самые повернутые гики и самые глазастые зрители, но нет. Перечисляя мастеров, По назвал имя Тай Лунга, не говоря уже о том, что его амулет показали отдельно. Спрашивается, зачем?

Идем далее. На протяжении всего фильма можно было заметить амулет Тай Лунга, один раз зрителю его даже показали в лоб, чтобы мы все точно поняли: Кай встретил Тай Лунга и забрал его Ци, равно как и у других мастеров.

Отдельно хочется отметить вот какой момент. Когда Кай атаковал Деревню панд при помощи нефритовых зомби, на его правом боку остался висеть один амулет. И вопреки тому, что даже при качестве картинки 1080р четкость картинки оставляла желать лучшего, я уверена, что это амулет именно Тай Лунга.

Доказательство тому весьма простое. Даже если допустить, что это был не его амулет, то у нас в принципе вариантов всего два. Рядом с ним располагались еще амулеты мастера Гориллы и мастера Жука. Если вглядеться, то можно обнаружить характерный изгиб, которого нет у Жука. Это или пояс Гориллы, или лапа Тай Лунга. А т.к. мастера Гориллу зрителям показали (справа), то вывод? Правильно, это амулет Тай Лунга.

После всего увиденного напрашивается невеселая мысль. Или Кай недооценивал Тай Лунга, что маловероятно, т.к. гипотетически он признал в нем мастера. Если бы Кай поглощал Ци кого-то еще (например, демонов и очень могущественных духов), то он упомянул бы это:

«Я отнял Ци у всех здешних мастеров».

Или же, что куда вероятнее, создатели побоялись вводить Тай Лунга в повествование, думая, что тот перетянет на себя внимание. Будем честны, по сравнению с ним Кай довольно проходной антагонист, которому тяжело сопереживать и который не вызывает особого эмоционального отклика. Плюс, на мой взгляд, Тай Лунг, в прошлом продемонстрировав свои выдающиеся способности, в виде нефритового зомби представлял бы серьезную угрозу. Штату сценаристов пришлось бы потратить не один рабочий день, чтобы продумать убедительный ход повествования, при котором По, Тигрица и остальные панды могли бы не только противостоять истукану, в совершенстве владеющему техникой ударов по точкам Ци, но и победить его. Задачка со звездочкой, не так ли?

Спрашивается: зачем тогда вводить персонажа, которым ты не можешь распорядиться в истории? Тай Лунга упоминали в промо-ролике, показали и не раз на протяжении всего фильма, но в сюжете тот не принял какого-либо участия. Он как бы есть, а как бы и нет. И это еще полбеды. Другая: зачем вводить персонажей, которые имеют условные три минуты экранного времени и решительно не влияют на сюжет, если можно было ввести уже полюбившегося зрителям и проработанного персонажа? Да, я говорю про тех же мастеров Цыпу и Медведя, а так же нефритовых зомби мастеров Барсуков-близнецов и мастера Дикобраза. Они не имели глобального влияния ни на ход событий, ни на самих протагониста и антагониста. Просто декорации к фильму, картонки персонажей. И от этого обидно.

3. Пробел в сюжете.

Пожалуй, едва ли найдутся несогласные, если я скажу, что возможная сцена встречи Тай Лунга с Каем имела бы мощный потенциал как для развития персонажа, чья история продолжила бы существовать, так и для отклика среди аудитории. Но создатели лишили нас возможности узнать, что случилось с ним в Мире Духов. Его жизнь будто остановилась, Тай Лунга поставили на полку с отработанным реквизитом, к которому лишь изредка возвращаются, чтобы привлечь внимание зрителей.

Нам остается лишь догадываться, как могла произойти встреча плода ошибок ученика Угвэя и брата черепахи по оружию. Вполне возможно, что Кай, встретив Тай Лунга, сказал ему примерно то же самое, что и при встрече с Журавлем:

«Не волнуйся, пташка. Я пущу твою Ци на доброе дело – уничтожу Нефритовый дворец, а заодно и всех, кто там находится».

И тут мы имеет два варианта с событий с одним исходом.

1) Тай Лунгу, опустошенному поражением панде и разочарованному правдой Свитка Дракона, было настолько безразлично, что будет с ним, что он не оказывал сопротивления. Возможно, он так же не сопротивлялся, думая, что хотя бы в виде амулета его жизнь наконец-то обретет смысл.

2) У Тай Лунга для сопротивления не было объективных причин. Он ничего не выиграл бы с призрачной возможности убежать от Кая, поэтому, воодушевленный перспективой взять реванш над теми, кто разрушил его судьбу, согласился стать нефритовым зомби, потому что увидел в этом шанс восстановить справедливость.

4. Что будет в конце?

Если исходить только из количества показанных в фильме посланий Шифу, в мире смертных Кай поверг как минимум тридцать мастеров. Если считать по стрелам, получается еще больше. Однако есть загвоздка:

«Мастер Ящерица*, мастер Бык, мастер Орел… Все они, от берега моря до здешний мест, все мастера Китая исчезли. Кай присвоил их Ци».

Упомянутые Шифу мастера не появлялись на экране, а вместе с ними и мастерами Цыпой, Медведем и Кроком получается только шесть. Что случилось со всеми остальными?

Начнем с того, чьи еще Ци вообще присвоил Кай:

мастера Барсуки-близнецы

мастер Дикообраз

мастер Краб

мастер Слон

мастер Лягушка

мастер Горилла

мастер Бегемот

мастер Ящерица*

мастер Комодо

мастер Носорог-Громовержец

Тай Лунг

Угвэй

[*] Скорее всего, это два разных мастера

Всего двенадцать только мертвых мастеров (Тай Лунг тоже, объяснение ниже), а вместе с шестью выше, Шифу и четырьмя членами Пятерки получается всего двадцать два. Где потерялись двадцать четыре живых мастера из посланий на адрес Нефритового дворца? Либо это ляп, либо, что еще хуже, они не выжили.

В конце фильма из всех мастеров, обращенных в зомби, вернулись в мир живых только Шифу, Журавль, Обезьяна, Гадюка, Богомол, Крок, Цыпа и Медведь. И это, к сожалению, только добавляет уверенности в том, что остальные мастера погибли. Либо они пали от рук Кая, либо не перенесли заключения в виде амулетов и просто не выжили. И нет варианта, что их могло просто вернуть в другое место, потому что, во-первых, тогда бы Медведь, Крок и Цыпа вернулись бы в пустыню и, во-вторых, портал в Мир Духов был открыт только на территории Деревни панд.

И это, к сожалению, дает четкое понимание того, что Тай Лунг тоже мертв. Он навсегда остался там. Скорее всего он, как и Кай, уже умер физически (а Каю, на минуточку, минимум пятьсот лет), и его тело слилось с духом, что делает возвращение в Долину Мира невозможным.

Когда я писала разбор на Тай Лунга, у меня в процессе всплыло множество фактов, подвергавших сомнению добродушие создателя кунг-фу. Но несмотря на это, я все же предпочитаю думать об Угвэе больше как о положительном персонаже. Хочется верить, что черепах встретил заблудшего, запутавшегося ребенка в Мире Духов и помог Тай Лунгу разобраться в себе и обрести посмертный покой; что искренне а не как Шифу сказал ему что-то вроде:

«Этот мир нуждался в необходимом зле, чтобы Воин Дракона встретил свою судьбу, а Вселенная продолжила пребывать в гармонии между светом и тьмой. Я сожалею, что это тяжелое бремя досталось именно тебе. Но я горжусь тем, что ты встретил и принял эту судьбу достойно».

Потому что, на мой взгляд, Тай Лунг достаточно настрадался при жизни и заслуживал обрести счастье хотя бы на том свете. Мне бы хотелось надеяться, что в Мире Духов он обрел счастье, а не продолжил свои земные мучения.

#kung fu panda#kfp#dreamworks#kfp tai lung#tai lung#kfp 3#kung fu panda 3#kfp kai#kung fu panda kai#longread#long reads

16 notes

·

View notes

Text

вы никогда не думали, кто придумал фразеологизм «натягивать сову на глобус»??? это же лютая наркомания, нет?? кто вообще подумал, что можно натянуть сову? почему сову?? почему на грёбанный глобус??? представьте вообще сову, натянутую на глобус???

5 notes

·

View notes

Text

решили сегодня с друзьями поиграть в Чбд. кто-то рассказывает историю, где-то останавливаются, и остальные придумывают, что было дальше. как оказалось, мне в этой игре нет равных, потому что сейчас вы увидите одну из моих версий

история была о том, как моя подруга, Юля, списывала на олимпиаде по русскому в шестом классе. в олимпиаде было очень много заданий по фразеологизмам, а Юля их вообще не знала. у неё был телефон в кармане, поэтому она отпросилась в туалет и вышла. в это время кто-то из других учеников сказал тёте, которая следила за учениками, что Юля пошла списывать с телефона. тётя была злой, поэтому сразу пошла за Юлей в туалет. вот, Юля стоит в кабинке, а тётя стучит в неё и говорит:"эй, выходи, ты там списываешь, да?" что было дальше

моя версия:

короче, эта тётя, значит, стучит в кабинку. Юля думает:"ну всё, я пропала. а я всего лишь не знаю фразеологизмы. всё, разорвут как гренку. о, кстати, фразеологизм. запишу". Юля записывает это в заметки телефона. тут слышит, как дверь кабинки со скрипом открывается. от страха закрывает глаза. и тишина. она не понимает, что происходит, поэтому открывает глаза. дверь её кабинки закрыта. сама открывает дверь своей кабинки, выглядывает, а там эта тётя стоит у другой кабинки с открытой дверью и смотрит на того, кто там. Юля не понимающе заглядывает, кто же там. а там Иван Иваныч (наш учитель физики) сидит с чехлом-книжкой (без телефона) в руках и держит её у уха, будто звонит, сосредоточенно рассматривая носки своих лакированных туфлей. так как тётя стоит неподвижно, Юля решает воспользоваться этим шансом и спрашивает у Иваныча:"а вы случайно не знаете никаких фразеологизмов?" Иваныч молча снимает свои туфли, достаёт из-за унитаза нежно-розовые шпильки, надевает их и идёт в третью кабинку. оттуда вылазит Тимофей Воробей (чувак из старшего класса, который нас всех бесит; это его настоящая фамилия) и говорит:"я стреляный воробей. а вот нож в самое сердце". после этих слов он пырнул тётю, которая пошла за Юлей, чтобы забрать у неё телефон. и именно поэтому Ольховик (наша руссичка) позже позвонила и сказала:"я всё знаю. подвела ты меня, конечно". потому что именно Ольховик пришлось заметать следы после этого всего. и именно поэтому теперь эти тёти на олимпиадах добрее. среди них до сих пор ходят слухи об одной из них, которая пошла за учеником в туалет, чтобы проверить, не списывает ли он, и больше её никто не видел

не дай бог мне, конечно, снимать фильмы или писать книги

6 notes

·

View notes

Text

«Англичанка гадит» — устойчивое словосочетание (фразеологизм) просторечного характера, означающее антироссийские внешнеполитические действия Великобритании.

Фразу «англичанка гадит» часто приписывают русскому полководцу Александру Суворову. Однако прямых (документальных) доказательств того, что он ее сказал, не обнаружено.

Гадить англичанка начала сразу как установились "дипломатические" отношения при Иване Грозном.

0 notes

Text

21 февраля в Вагайцевской средней школе для учащихся 8 класса прошел час словесности «Гордость народа – его язык», приуроченный к Международному дню родного языка.

В ходе мероприятия школьники познакомились с историей возникновения праздника. Вместе с учителем русского языка и литературы, ветераном педагогического труда Любовью Николаевной Белкиной вспоминали высказывания знаменитых писателей о величии и богатстве русского языка.

К данной знаменательной дате была оформлена выставка-познание «Сила и красота родного языка». На выставке представлена познавательная литература о богатом и выразительном русском языке, о таких науках, как лингвистика, фразеология, морфология и других. А также книги о русском фольклоре и его собирателях, издания народных пословиц и поговорок русского и других народов нашей страны.

Завершилось мероприятие интеллектуальной игрой «Знатоки русского языка». Ребята с удовольствием отвечали на вопросы викторины: «Знатоки пословиц», «Доскажи фразеологизм», «Подбери синонимы и антонимы», и другие задания, освещающие многие разделы языка.

В заключение подвели итог, что очень важно знать родной язык, правильно писать и говорить. А для повышения речевой грамотности больше читать!

0 notes

Link

Английская идиома “Swallow your pride” (дословный перевод — “проглоти свою гордость” или в более вольной интерпретации — “переступи через свою гордость”) представляет собой совет кому-то совершить действие, несмотря на то, что ему стыдно либо неприятно это сделать. Происхождение идиомы “Swallow your pride” Совет “проглотить” что-то в значении “смириться с чем-то…

1 note

·

View note

Text

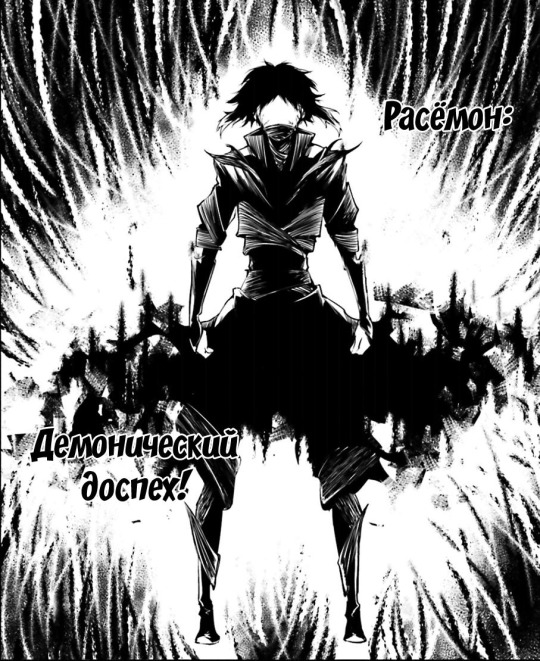

Скумбрия Дазай: часть вторая, связь с филологическим контекстом

В японском существует фразеологизм о скумбрии, "Саба о йому" / 鯖を読む、 который означает "манипулировать цифрами, намеренно предоставлять ложные числовые данные". Часто эта идиома используется в отношении возраста, в основном, когда кто-то занижает свой реальный возраст.

На данный момент мы знаем, что Фёдору не менее 500-600 лет (в 113 главе упоминается Матьяш I Корвин, он же Матьяш Хуньяди, венгерский король, живший в середине 15-ого века. Брю ещё спрашивает, не на него ли работает Федя. Пф, выдумал тоже!). Но Дазай равен Достоевскому, что означает, что он может быть его ровесником, в некотором смысле. Например, если Дазай помнит несколько параллельных вселенных. (Я думаю, он "вспомнил" их лет в 10 (В новелле "День когда..." Осаму говорит, что ему не 10 лет, чтобы считать карты развлечением. Да, может это просто оборот речи, или он просто за 6 лет так хорошо научился в них играть, но всё же) Плюс, мы знаем о возможности попадания во временные петли, как это было в 55 минутах. Возможно Дазай набирался опыта проживая жизнь в одной вселенной несколько раз, что не столь похоже не правду, но такая вероятность существует.

Этой скумбрии двадцать два, но в то же время, у него гораздо больше лет жизненного опыта за спиной.

А еще в Пятнашках он изображает напуганного маленького ребенка перед врагом (не самая удачная идея, но он все ещё жив)

Помните вступительный экзамен Дазая?

Эспер без имени: *манипулирует состояние человека с помощью чисел*

Дазай: Извините, подвинтесь. В подобных манипуляциях это я — номер один.

Часть 1:

#i finally finished it#bungou stray dogs#bsd#проза бродячих псов#бсд#турумбочка#bsd dazai#japanese#Idiom#japanese idiom#blue mackerel#mackerel#why dazai was called blue mackerel

2 notes

·

View notes

Text

Откуда появилась фраза «из него уже песок сыпется»!

#интересные_факты

Откуда появилась фраза «из него уже песок сыпется»!

Фраза «из него уже песок сыпется!» означает, что человек или предмет стареет, изношен или находится в плачевном состоянии, что приводит к потере своих качеств и характеристик. Откуда же появился этот необычный фразеологизм и при чем тут песок? .................(Читать далее)............... https://qwert.uz/2023/12/15/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7-%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%83%d0%b6%d0%b5-%d0%bf%d0%b5/

0 notes

Text

Мои мысли на тему: смысл жизни.

Сегодня, я задумался: А реально ли наша жизнь бесценна, как любят говорить многие в наше время, но в то же время забывая об: рабстве, продажи людей, замены органов, войнах которые забирают людские жизни, которых мы называем "бесценными" парадоксальная ситуация, да... а ведь правду говорят что судьба обманчива, а жизнь не легка это даже легче воспринимать в парадигме реальности чем выслушивать насколько мы бесценны когда начинает существовать то что даёт на возможность продать что-то свое или купить что-то новое электронные руки, ноги, сердце, просто заменив его, да это дорого тяжело, и прочее, и я не против, но только задумайтесь о том насколько фразеологизм а, в прошлом ряльность начал противоречить настоящему, может быт в далёком прошлом жизнь была бесценна?

0 notes

Text

Фразеологизмы - примеры, значения, картинки: исследование в мире устойчивых выражений

словарь фразеологизмов - полезное пособие по изучению языка. В нем собраны выражения, ставшие народным достоянием. Они добавляют красок и выразительности в нашу речь. Здесь можно найти как простые, так и сложные фразы, которые помогут вам стать более грамотным и интересным собеседником.

В русском языке фразеологизмы играют особую роль. Это выражения, которые имеют закрепленное значение и не могут быть поняты, если рассматривать их слово в слово. Фразеологизмы вносят яркость и выразительность в речь, делая ее красочной и запоминающейся. Чтобы разобраться в этом увлекательном явлении языка, мы рекомендуем вам посетить веб-сайт "Фразбук" (https://frazbook.ru), где вы сможете познакомиться с богатством русской фразеологии.

"Фразбук" предлагает вам обширную коллекцию фразеологизмов, снабженных примерами, значениями и картинками. Здесь вы найдете интересные истории о происхождении и употреблении этих выражений, которые помогут вам лучше понять их смысл и использование в речи. Каждый фразеологизм сопровождается яркой иллюстрацией, которая поможет запомнить его еще лучше.

На веб-сайте вы сможете найти множество разделов, посвященных различным тематикам. Например, в разделе "Животные" вы узнаете о фразеологизмах, связанных с миром животных. Такие выражения, как "Белая ворона", "Вылить из пустого в порожнее" и "Лысый как сокол", приобретут для вас новый смысл, и вы сможете применять их в своей речи с уверенностью.

Если вы интересуетесь историей и культурой, то раздел "История и литература" будет для вас настоящим кладезем знаний. Здесь вы найдете фразеологизмы, связанные с историческими событиями и литературными произведениями. Изучение этих фразеологизмов позволит вам лучше понять и анализировать произведения искусства и литературы, а также расширит ваш кругозор.

"Фразбук" также предлагает возможность участвовать в интерактивных викторинах и тестахдля проверки своих знаний в области фразеологии. Вы сможете помериться силами с другими участниками и показать свои достижения в изучении фразеологических единиц.

Одной из особенностей веб-сайта "Фразбук" является доступность и удобство использования. Вы можете легко найти нужные фразеологизмы с помощью удобного поиска по ключевым словам или просмотреть их в алфавитном порядке. Каждый фразеологизм сопровождается подробным объяснением его значения и контекста использования.

Важно отметить, что изучение фразеологизмов требует практики. Посещение "Фразбука" станет для вас источником вдохновения и новых идей для использования этих выражений в повседневной жизни. Вы сможете разнообразить свою речь, сделать ее более яркой и образной, а также лучше понимать собеседника.

"Фразбук" - это не только увлекательное путешествие в мир русской фразеологии, но и полезный инструмент для обогащения своего словарного запаса и совершенствования навыков русского языка. Будь вы студентом, преподавателем или просто любителем языка, данный веб-сайт поможет вам раскрыть множество тайн фразеологических выражений и научиться использовать их с умом и креативностью.Так что не упустите возможность заглянуть в увлекательный мир фразеологизмов на веб-сайте "Фразбук" (https://frazbook.ru). Откройте для себя новые выражения, обогатите свой словарный запас и сделайте свою речь яркой и выразительной!

1 note

·

View note

Photo

Солёные ли уши у пермяков?

Культуролог, краевед, социолог и лингвист — о том, насколько правдивы стереотипы о пермяках.

Пока Пермь постепенно раскачивается для празднования 300-летия, три преподавателя ПГНИУ — культуролог Владимир Абашев, лингвист Елена Ерофеева и социолог Олег Лысенко, — а также краевед и экскурсовод Милана Фёдорова рассказали «Новому компаньону», кто, собственно, является субъектом этого праздника. Что известно о пермяках «на внешнем контуре» — за пределами региона? Соответствуют ли жители города и региона сложившимся о них представлениям?

Первый стереотип, который «прирос» к образу пермяка, — «солёные уши». Кроме того, считается, что пермяки недоверчивы и везде склонны видеть тайный расчёт; пермяки принимают всё новое в штыки, особенно если новшества предлагают приезжие; они склонны ругать всё пермское, но очень обижаются, когда это делают люди извне; редко улыбаются и глядят исподлобья, а говорят, не разжимая губ, «съедают» гласные звуки и окончания слов.

Действительно ли жители Перми именно таковы?

«Идёт медведизация Перми».

Владимир Абашев, доктор наук, профессор:

— «Пермяки — солёные уши» — это не стереотип, а фразеологизм, прозвище, связавшее жителей с местом. Что же касается других стереотипов, то я не думаю, что приведённый список можно отнести исключительно к пермякам, подобные установки верны по отношению к любому небольшому провинциальному городу; наверное, мы их встретим и в Кирове, и в Пензе, и в Саратове.

Это особенности провинциального города и — не люблю это слово, но употреблю: провинциального менталитета, который с недоверием относится ко всему, что приходит извне; но между тем эти города очень часто питаются как раз тем, что приходит извне.

Всё, что замечательного создано в Перми в ХХ веке, приходило извне. Приезжает десант из Петербурга в 1916 году и становится профессорско-преподавательским корпусом Пермского университета — это была мощная инъекция большой петербургской культуры. Потом — эвакуация в годы Великой Отечественной войны, из Ленинграда приезжает балет театра им. Кирова — и создаётся тот пермский балет, который мы считаем уникальным. Как мне кажется, «уникальный» по отношению к пермскому балету — это большое преувеличение, и связано оно с особенностями употребления эпитета «пермский». Для нас «пермский» — синоним «уникального»: «пермский балет», «пермские боги», «пермский звериный стиль».

Это свойство города, находящегося на определённой стадии развития. Смотрите: в начале ХХ века, в 1913 году, в Перми жило тысяч 30 человек, а уже в 1970-м — миллион. За какие-то 60 лет город вырос в 33 раза! За счёт чего? Он просто распух: в него хлынули потоки сельских ��ителей. Эти люди — ещё не совсем горожане, многие пермяки и сейчас — горожане в первом поколении. Этот город очень большой по размерам, но антропологически это не совсем ещё город.

Сейчас, разумеется, процессы урбанизации убыстрились, но на протяжении всего ХХ века стереотипы, свойственные вот такому внезапно раздувшемуся городу, у которого творческий и культурный потенциал не отвечает его размеру, были к Перми вполне применимы и укреплялись, так что достаточно сильны до сих пор.

Такой город — слишком быстро выросший — нуждается в подпитке извне, но местная творческая прослойка, как правило, встречает эту подпитку как-то с недоверием, скажем мягко. Конечно, всегда есть запрос от определённой части населения: на университет, на развитие театра, на пермскую «культурную революцию». Сегодня, судя по тому, что осталось после «культурной революции», видно, что это был благотворный для развития города процесс. Многое сохранилось, вросло в жизнь города.

В Екатеринбурге подобные стереотипы выражены гораздо слабее. Соревнование Перми и Екатеринбурга было постоянным, но где-то в 1990-е годы мы чего-то не успели, что-то упустили, а Екатеринбург рванул вперёд, и сейчас уже не только Москва и Питер, но и Екатеринбург становится привлекательным для молодых пермяков местом — и утечка кадров из города продолжается, а это симптом: в других городах в большей степени можно реализовать свои амбиции, там и культурно-интеллектуальная среда более насыщенна.

Мне кажется, что наша замкнутость сознательно поддерживается на уровне некоторых культурных установок. Вот посмотрите, как ведётся презентация города в связи с его 300-летием: упор делается на архаику. Идёт мощная медведизация Перми, просто вспышка медвежьей болезни, которая охватила всё городское пространство. Архаика — это очень сильный ресурс, но это ведь акцент на прошлом: какое богатое прошлое, сколько возможностей у пермского звериного стиля… Это хороший ресурс, он совпадает с поп-культурой, которая любит всевозможные поиски тайн древних цивилизаций; это лакомый кусок для использования, но у нас наблюдается некий перегиб, мы вступаем в порочный круг презентации самих себя и понимания самих себя, зацикливаемся на этом прошлом. А если вы посмотрите, как Екатеринбург готовился к своему 300-летию, то там — акценты на будущем. Здесь пермякам надо как-то разумно соразмерять, у нас мало акцентов на будущем — не только в идеологии юбилея, но и вообще в развитии города.

Перечисленные стереотипы — это местное выражение распространённых установок для определённого уровня развития города, но это не диагноз. Город развивается, и сдвиг, который произошёл в 2008—2012 годах, был сильным модернизационным порывом. Возник Музей современного искусства, который играет огромную роль в жизни города, на той же конструктивной волне появился такой замечательный очаг (точнее, очажок), как Центр городской культуры. Можно по-разному ответить на вызов: можно замкнуться в себе, а можно воспринять этот вызов как стимул для развития на собственном ресурсе с новыми модернизационными установками.

«По ушам пермяков узнавали на камских и волжских пристанях»

Милана Фёдорова, краевед, экскурсовод по Пермскому краю:

— Прозвище «Пермяк — солёны уши» известно в России очень широко, по меньшей мере полторы сотни лет. Туристы, приезжающие в Пермский край из других регионов, знают про него заранее — практически всегда.

Самая распространённая и исторически достоверная версия происхождения этой поговорки связана с солеварением, существовавшим на нашей земле с незапамятных времён, как минимум с начала XV века. В этом промысле большую роль играли соленосы, которые перетаскивали кули — рогожные мешки с солью — сначала из варниц в амбар, а весной — из амбара на барки, которые потом сплавлялись вниз по Каме на Волгу и в центральные районы России. Рогожа и мешковина, из которых делали кули, — материал рыхлый, крупинки соли сквозь ткань попадали на плечи и шею соленосов, застревали в складках кожи, а кожа была мокрая от пота, потому что двигались соленосы быстро, буквально бегом: чем больше мешков перенесёшь, тем больше денег получишь. Если человек пытался смахивать соль, он её ещё больше размазывал по мокрой коже. Появлялось покраснение, язвы. Уши оказались самой уязвимой и самой заметной частью тела, и по опухшим, покрасневшим ушам пермских соленосов узнавали на камских и волжских пристанях. Тогда-то и родилось приветствие: «Эй, пермяк — солёны уши!»

Подтвержде��ие этой версии можно найти в первой части автобиографической трилогии Горького — «Детство», где дед Каширин своего внука Алексея называет «Пермяк — солёны уши». Сам Алёша Пешков родился в Нижнем, но в метрике у него было записано: «Отец Максим Савватьевич Пешков — пермский мещанин». Максим Савватьевич в молодые годы жил в Соликамске, затем переехал в Пермь, в Перми он получил паспорт. Дед Каширин не любил своего зятя и вот так дразнил внука.

Есть и другая версия происхождения прозвища — гастрономическая. Традиционное местное блюдо — пельмени. В коми-пермяцком языке «пель» — ухо, «нянь» — хлеб: до сих пор в Кудымкаре на вывесках хлебных магазинов можно увидеть это слово. «Пель-нянь» — хлебное ухо. Пельмешек своей формой напоминает ухо, и, когда мы пельмени варим и воду подсаливаем, у нас получаются солёные пермские хлебные уши. До сих пор популярное блюдо в Чердыни — пельмени с грибами в бульоне — называется «ушки».

Обычно экскурсоводы рассказывают туристам версии происхождения прозвища у памятника «Пермяк — солёны уши». Он весёлый, позитивный, даже открылся он 1 апреля, и, поскольку историческая версия достаточно драматична, мы обычно добавляем в рассказ и гастрономическую версию, чтобы повеселить экскурсантов.

Есть ещё одна версия, самая мрачная, связанная с Сибирским трактом — главным каторжным путём России. Солдатам конвойной команды надо было вечером сдать сменщикам столько же каторжан, сколько они утром приняли на этап. Если каторжник умирал на этапе, чтобы не тащить его тело, у него отрезали ухо и предъявляли, а если была жара, ухо бросали в рассол и отчитывались солёными ушами. Эта версия сомнительна, прежде всего потому, что Сибирский тракт тянется на тысячи километров от центральных регионов до Иркутска, поэтому как минимум странно, что прозвище с таким происхождением «приросло» именно к пермякам. Почему не «сибиряк — солёные уши»?

Тем не менее и такая версия существует.

«Стереотипы — социальный миф и основа для дискриминации»

Олег Лысенко, кандидат наук, доцент:

— Стереотипы потому и называются стереотипами, что представляют собой предубеждения, не подкреплённые никакими реальными фактами. Поэтому сама постановка вопроса о том, соответствует ли стереотип о том или ином сообществе реальному положению дел или нет, кажется странной. Более того, в современном мире всё больше утверждается тезис о том, что любые стереотипы несут в себе предпосылки для подавления и дискриминации отдельного человека на основании его принадлежности к какой-то формальной группе — например, расовые, национальные, гендерные и т. п.

Другое дело, что повторяемые и воспроизводимые в СМИ, художественных произведениях, фольклоре, социальных сетях стереотипы со временем начинают влиять на самих людей, присваиваются ими как обязательные к исполнению: мужчины — сильные, поэтому не должны показывать слабость, женщины — кроткие, поэтому не должны спорить и т. д. Это называется социальным конструированием.

Разумеется, мы можем изучать эти стереотипы, их содержание, происхождение, распространённость. Повторю: изучать как некие социальные мифы, а не заниматься проверкой соответствия их объективным фактам, что, вероятно, невозможно в принципе, или, по крайней мере, крайне трудоёмко. Это имеет смысл для объяснения источников тех или иных культурных и социальных конфликтов, а также для предотвращения подобных конфликтов.

Мы изучали стереотипы о пермяках в рамках проекта «Пермь как стиль» в 2012 году. Поскольку речь идёт о культурных явлениях, а культура очень консервативна, эта информация сохраняет свою актуальность и поныне.

В ходе массового опроса — 1000 человек, весь город, 18+ — мы попросили жителей города, часть из которых считают себя пермяками, а часть не считают, поскольку поселились в городе относительно недавно, ответить на вопрос: «Какие качества, на ваш взгляд, свойственны пермякам?» — без списка вариантов ответа. Благодаря этому у нас есть возможность сравнить внешние стереотипы в отношении «типичного пермяка» с внутренними, с самовосприятием пермяков.

Естественно, сами «пермяки», то есть те жители города, которые себя называют пермяками, приписывают себе чаще положительные качества (61% ответов), чем отрицательные (26% ответов). Так, они чаще всего считают себя доброжелательными (21% ответов), трудолюбивыми (20%), гостеприимными и отзывчивыми (8%); либо некультурными, грубыми (10%), скрытными, мрачными, хмурыми (6%), равнодушными (5%). Были названы и нейтральные качества, такие как, например, «доверчивые, наивные» (10%). Напротив, «непермяки» в своих оценках более сдержаны: они реже называют положительные качества и чаще отрицательные, и это, в общем, повод задуматься о том, как мы, жители Перми, выглядим в глазах наших гостей.

А по поводу конкретных стереотипов, вроде «пермяки недоверчивы и везде склонны видеть тайный расчёт» или «пермяки принимают всё новое в штыки, особенно если новшества предлагают приезжие», — так это же говорят и в отношении жителей других городов. Было бы интересно исследовать, кто наиболее часто высказывает такое мнение про пермяков. Подозреваю, что это разные эксперты «от власти», часто пытающиеся убедить остальных в чём-то, но регулярно сталкивающиеся с недоверием. Но может, дело тут не в мифическом «характере пермяков», а в том, кого видят пермяки в таких вот экспертах?

«В Перми темп речи несколько выше среднего»

Елена Ерофеева, доктор наук, профессор:

— Мнение о том, что пермяки говорят, не разжимая губ, потому что боятся замёрзнуть, — это стереотип из разряда совершенно ненаучных.

Существует такое понятие — артикуляторная база: это привычное положение органов речи. Для городской пермской речи характерно говорение со сжатыми челюстями, а пермские диалектные записи (то есть сделанные не в городе. — Ред.) и все сведения, которые накоплены в пермской диалектологии, этой черты речи не фиксируют. Откуда же она появилась?

Пермская речь складывалась в XIV—XVII веках на основе преимущественно северных великорусских говоров, для которых характерно полное и чёткое произнесение гласных звуков в безударной позиции; а вот эта городская неразборчивая скороговорка — довольно позднее явление, оно возникло, судя по всему, где-то во второй половине XIX века, может, даже в начале ХХ.

Я склонна связывать его с влиянием татарского языка. Пермская диалектная речь испытывала сильное влияние национального окружения. На севере региона — коми-пермяцкого языка, для которого характерен открытый раствор рта и полное произнесение гласных, а эта черта — говорение со сжатыми челюстями — начинает появляться, когда мы описываем речь городов, прежде всего Кунгура и Перми.

Если мы посмотрим на состав населения Перми и Кунгура того времени, то увидим, что доля татарского населения достаточно велика. Разные национальности на территории региона жили в разных деревнях — «русская деревня», «татарская деревня», — и не слишком активно контактировали, а в городах они перемешивались. Татарское городское население имело довольно высокий социальный статус: это были купцы, довольно известные в городах и входящие в деловую элиту того времени.

Для татарского языка характерен закрытый раствор рта при произнесении гласных. Если мы посмотрим на акцентную татарскую речь, то есть на русскую речь людей, у которых родной язык — татарский, то увидим, что эта черта выражена ещё сильнее. Именно в Перми и Кунгуре она появляется в русской речи впервые и постепенно распространяется в городах. Для сельской местности она по-прежнему не характерна, это черта не диалектов, а городского просторечия.

Ну, а то, что пермяки «проглатывают» окончания слов, — это последствия быстрого темпа речи. В Перми темп речи несколько выше среднего. Почему — не могу сказать: так сложилось. Это вообще характерно для современного русского языка: мы редуцируем окончания, и всё сильнее и сильнее — темп жизни нарастает, надо больше успевать; в Москве темп речи с 1960-х годов увеличился в полтора раза.

https://www.newsko.ru

____________________________________________________________________________

✅Найдём информацию о ваших предках!

✅Услуги составления родословной, генеалогического древа.

📖 ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ на нашем сайте:

www.genealogyrus.ru/zakazat-issledovanie-rodoslovnoj

📖 ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ в нашей группе ВК: https://vk.com/app5619682_-66437473

🌐https://www.genealogyrus.ru

0 notes

Text

готовимся к ВПР на субботу 18.02

изучаем фразеологизмы:

тянуть время

тянуть кота за хвост

ума палата

филькина грамота

хоть бы что

хоть кол на голове теши

хоть пруд пруди

чесать языками

яблоку негде упасть

язык проглотить

Посмотрите внимательно на образец и выполните в тетради задание. Для того чтобы узнать значение фразеологизма, посмотрите в словарь ttps://www.fraze.ru/index.php/frazeologizmy

ЗАДАНИЕ: Объясните значение фразеологизма задирать нос, запишите. Используя не менее двух предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно употребление этого фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложений, подчеркните его.

Пишите ГРАМОТНО!

Подберите и запишите синоним к фразеологизмам

Образец: Ситуация: Маша выиграла соревнования по фигурному катанию и стала задирать нос перед подругами. Тренер отругал девочку и сказал, что так себя вести некрасиво. Синоним: задаваться, важничать.

0 notes

Photo

«один день — три осени» — китайский фразеологизм, означающий то чувство, когда ты настолько скучаешь по человеку, что один день тянется, как три года.

А.Барикко "1900. Легенда о пианисте"

0 notes

Text

УЙТИ ПО-АНГЛИЙСКИ: ЗНАЧЕНИЕ ВЫРАЖЕНИЯ И СЛУЧАИ УПОТРЕБЛЕНИЯ

Как часто вы уходите по-английски? А вообще знаете, что это означает? И почему уйти именно по-английски, а не по-испански, например? Разберем этот интересный фразеологизм с лексической и исторической точки зрения. А также покажем на примерах, как его правильно употреблять.

Значение фразы «уйти по-английски»

Это выражение используют, когда говорят о ком-то, кто ушел не попрощавшись. Уходить тихо и незаметно, ни с кем не прощаясь, невежливо. И кажется странным, когда так говорят об англичанах, которые известны своей педантичностью и строгим соблюдением норм и правил. Что интересно, по-английски это выражение звучит как to take French leave. То есть сами англичане считают невежливыми уже французов, что тоже в целом выглядит странным. А все дело в исторической подоплеке.

Откуда пришло выражение «уйти по-английски»

Версий происхождения этой фразы несколько, но самая популярная связана с Семилетней войной, начавшейся в результате борьбы Англии и Франции за колонии. В итоге участников в этой войне было много, но главными соперниками оставались названные страны.

В ходе войны все чаще стали происходить случаи дезертирства с французской стороны, и англичане с сарказмом говорили о французах, которые самовольно покидали военную часть, что они “took French leave” (ушли по-французски). Французам, конечно, неприятно было слышать подобные высказывания, и они начали отвечать англичанам тем же, говоря уже о них по-французски “filer à l’anglaise” (уйти по-английски).

Вторая по популярности версия происхождения этого фразеологизма связана со светской стороной жизни в обеих странах. Согласно французской стороне, это выражение появилось в XIX веке и связано оно с тем, что в Англии было принято покидать бал без обязательного прощания с хозяевами. Англичане же еще в XVIII веке заметили такую особенность именно на французских балах, тогда же и появилось выражение “to take French leave”.

Почему же в русском языке закрепился именно французский вариант фразы “filer à l’anglaise” (уйти по-английски)? Исследователи-лингвисты связывают это с большим влиянием французского языка на русскую аристократию в конце XVIII – начале XIX века.

Примеры использования в речи

В современной речи, как в английском, так и во французском языке, эти выражения используются редко. Англичане предпочитают говорить to leave without saying goodbye или slip out without saying a word. Тем не менее вы можете встретить их в речи.

Why did she take French leave at the party last Saturday? — Почему она ушла с вечеринки в прошлую субботу, не попрощавшись?

Taking French leave, he evaded his creditors. — Сбежав по-английски, он ускользнул от кредиторов.

Some men take what is called «French leave». — Некоторые мужчины уходят, как говорится, по-английски.

Если вы хотите больше знать об интересных особенностях английского языка, а не только заучивать слова, присоединяйтесь к курсам английского в школе иностранных языков EnglishPapa.

https://englishpapa.by/

#курсы английского#курсы английского языка#английский язык#образование онлайн#курсы английского онлайн

0 notes