Text

The End of Summer | 夏の終わり

4 notes

·

View notes

Text

地下鉄の彼

御堂筋線の車両の扉が開いて、たくさんの顔がホームに立つ私の方へと向かってくる。今まで会ったことのない人々の顔。でもどこかで見たような顔。顔、顔、顔。

昨年亡くなった義弟のことをふと思い出した。義「弟」とはいえ、私よりずっと年上だった彼は、十数年を癌と生きて亡くなった。最初の数年は何度も手術を受け、癌と闘い、再発してからは癌と共に生きることを選んだ。それでも亡くなる半年ほど前まで、緩やかに、でも確実に衰える身体でも、仕事に遊びにと忙しい日々を生きた人だった。

その彼が70歳になって、地下鉄の敬老パスが使えるようになると、「得やなあ」と「使わな損や」と喜んだ様子で、地下鉄で仕事に通うようになった。車や自転車でのツーリングが好きで、片道7kmを毎日自転車で通っていたのだが。彼と地下鉄がうまく頭の中で結び付かず、不思議に感じた。そのことをふと思い出したのだ。

思い出して、そして、「ああ」と理解した。今更理解した。その頃彼はきっともう、自転車で仕事に通うことが辛かったのだろう。不安であったのかもしれない。でも、それを表立って認めることは、もっと辛かったのではないか。そんな彼のもとに、救いのように転がり込んできたのが「敬老パス」だったのだろう。そのことに、3年近くも経ってから、彼が亡くなって1年半も経ってから、気がつくなんて。

本当のことをいうと私は彼が苦手だった。ものごとの捉え方、考え方、大切だと信じること等々がことごとく違っていて、話をするのに、その差異を、埋められぬ溝をあらわにせぬようにと気を遣うのが、なんとも面倒だったし、疲れもした。けして「悪い人」ではなかったのだけれど。どういうわけか、彼の方は私のことを随分と気に入ってくれていたのがまた、彼と過ごす時間の疲労を倍増させてもいた。

敬老パスを手に入れた彼と、一度だけ地下鉄に一緒に乗ったことがある。妹と3人で昼食を食べての帰り道、これからちょっと仕事場に用事があるから、そこまで一緒に行こうと彼が言った。いつものように、さて、何をどう話せばいいのか、相槌をいかに曖昧に打てばいいのか、どう当たり障りなくやり過ごそうかと、そんなことばかりで頭がいっぱいの私に、義弟は、妹を頼むと言った。隣に座った私の方ではなく、まっすぐ前を見たまま、窓越しの闇に映る自分の顔を見つめたまま、あの子は夢ばかり見ているから、夢見る夢子ちゃんやから、現実的でしっかりしたあんたが支えてやって、頼むわな、と。闇に浮かぶ義弟の顔を、私もまた見つめつつ、「はい」と答えた。

もうすぐ義弟が亡くなって2回目の盂蘭盆会が巡ってくる。

7 notes

·

View notes

Text

父の引き出し

父が入院している。腸閉塞。高校生の頃に虫垂炎をこじらせ腹膜炎を起こし手術をした、その傷跡の癒着が原因だそうだ。70年近く前の手術の跡が今頃になって、と驚いた。

今回もまた手術をせねばならなかった。コロナ禍でもあり面会はできない。それでも手術前までは二日に一度、病状と治療法の説明を受けに病院へ通い、その際にタブレットを利用したオンライン面会をさせてもらっていたのだが、手術後はそれも叶わなくなった。スマートフォンを持っての入院なので、病室の外へ出れば電話をかけることは可能なのだが、自分で移動ができるのか、それとも寝たきりなのか、認知の具合はどうなのか、スマートフォンを操作することはできるのか、自分がどこにいるのかわかっているのか、せん妄など起こしてはいないか… 多くのコロナ患者を受け入れ発熱外来も開設している地域医療の核でもある救急病院なので、こちらから頻繁に電話をかけて容態を聞くことも憚られる。

手術後の入院はひと月ほどの予定という話ではあったが、いったいどういう状態で帰ってくるのだろう。立てるのか、歩けるのか、リハビリすれば歩けるようになるのか、認知症は悪化しているのだろうか。どれほど。どんな風に。

帰ってくるのは「どんな」父なのだろう。慣れ親しんだ父だろうか。二人の間の合言葉や使い古したジョークは通じるだろうか。一緒に歌った歌をまた歌えるだろうか。いつもの散歩道をまた歩けるだろうか。最後に一緒に散歩した時のように、木陰のベンチで並んでソフトクリームを食べることはあるのだろうか。足繁く通った「三角公園」や「広場」は、まだ父の中に存在するだろうか。

両親の住むマンションの、今では物置と化した部屋は、数年前まで「父の部屋」だった。建築家としての最後の仕事もそこでした。今でもデスクが、オフィスチェアが、PCが、プリンターが置いてある。かつてかまえていた事務所にあった、古いスチールの引き出しもある。どの引き出しも、開けるとそこに几帳面だった父の面影がある。きっちりと区切られ、様々な文具が整然と並んでいる。定規は長さの順に並んでいるし、鉛筆はみなピンと削って尖らせてある。ペーパークリップは大きさごとに。ダブルクリップは色ごとに。幕の内弁当のようだとも思うし、昔懐かしいテトリスのようだとも思う。

そんな「引き出し」を作った父はもういない。

そんな引き出しがあることを覚えているのかさえよくわからない。

私は、引き出しを上から順に開けては、時々「もういなくなってしまった父」を思い出している。

靴下を探して見つけられず、衣装箪笥の中身をぐちゃぐちゃにしてしまっては母に怒られる父と、あの整然と整理された引き出しを作り維持していた人は、同じ人なのだけれど、同じ人ではない。少しづつ、少しづつ、父は変わってゆく。あの父はもういない。まるで要らない皮を一枚づつ脱ぎ捨てていくかのように。歳をとるとはそういうことだ。

年老いた両親と日々を過ごすということはそういうことだ。そうやって、私は「私の」父との長い別れを過ごしている。

とはいえ、悪いことばかりではない。歳をとり、病が進み、父の世界は少しづつシンプルで美しいものになっていっているように思える。綺麗なものは綺麗だし、可愛いものは可愛いし、美味しいものは美味しいし、怖いものは怖いし、痛いものは痛い。道ですれ違うすべての子どもに、父は「うわあ、可愛いねえ」という。犬にもいう。喜ばれることもあるし、奇異の目でみられることもあるが、父が気にしている様子はない。だって、可愛いものは、可愛いのだから。私もにこにこと「ほんまや、可愛いねえ」という。猫を見ると「あれは、ミイや」という。父が子どもの頃に可愛がっていた猫の名前だ。猫はみな等しく、愛しくてたまらぬ「ミイ」なのだ。

早く帰ってきて欲しい。Come back home soon. I miss you, Dad.

5 notes

·

View notes

Text

Beuys + Palermo 国立国際美術館

Osaka / Italia / or... ?

美術展に一度足を踏み入れると2時間か3時間は出てこられないので、まずは腹ごしらえと近くのカフェに立ち寄った。急な階段を上がると、昼ご飯時には少し早かったからか、感染者数が再び増え始めたからか、それともオフィス街の日曜日だからか、随分と空いていた。迷わず、土佐堀川に面した席に腰掛ける。ラジオだろうか、イタリア語でDJが何やら喋っているなと思ったら、スティーヴ・ミラー・バンドのThe Jokerがかかった。川向こうの炉端焼きの店の、それこそ猫の額ほどの裏庭を白い猫が歩いているのや、筑前橋の下をつがいの鴨が通るのを眺めながら、懐かしい曲に耳を傾けながら、日本生まれの洋食のドリアを食べた。土佐堀川と、イタリア語と、70年代のアメリカン・ロックと、日本発祥のイタリア料理(?)と。一体自分がいつ、どこにいるのか、わからなくなってくる。

でも、ひょっとすると、イタリアのラジオでアメリカの「懐メロ」がかかるというのは、実はこの組み合わせの中では一番authenticなのかもしれない。これでイタリアの楽曲がかかると、それはそれでより一層「創り物」めいてくるような気もする。

Beuys

そんな、現実と創作の境目で腹を満たしてから、道をわたって国立国際美術館へ向かった。ヨーゼフ・ボイスは、もう15年以上前になるが、ロンドンのTate Modernで大きな回顧展があって、途中で胸が詰まって息ができなくなるような、見終わった後、館内のカフェでドイツの親友に長々と手紙を書かずにおられないような経験をしたことがある。今回は二人展だし、会場も規模も何もかも違いがあるので、ボイスよりは未だ見ぬブリンキー・パレルモの作品が目当てだった。しかし世界がパンデミックに突入してからほぼ2年、皆が外出を控え、外の世界へ触れる機会が減少し、人との対話や関わりが「オンライン」で「リモート」なものへと置き換わり続ける中、圧倒的な質量と存在感で個と「世界」のあり方を問うボイスの作品に手を伸ばせば届く距離で向き合えることの意味は、その場に立って初めて、腹の底に重く感じた。

たとえ、展示の規模は小さく、集められた作品群もややunderwhelmingなものも含まれていたとはいえ、Tateの回顧展をあとにした時と同じく、ああ、行ってよかったと、ため息をついた。芸術作品の意味は、鑑賞者と作品の間にその都度うまれるからだと思う。作品と、いつ何処で対峙し対話するか、その時私が作品に対して差し出す問いは何であるかが、私にとってのその作品の意味になるんだと思う。

だから「〜はもう見たからいいや」というのは当てはまらないのかもしれない。

ボイスが脂とフェルトの中に見出した「生」「生きること」は、その熱量は、やはりあの重さや密度が感じられる距離にあって初めて伝わるのではないかと思う。フェルトがみっちりと厚く積まれた小作品の中に、私も、私の生もまた挟まっているかのような気持ちになる。いつも、そっと鼻を近づけてみては、脂もフェルトも全く匂わないことを残念だなと思うのだけれど。どこかに虫食いの痕はないかと、探してもみるのだけれど。

だから、映像に残されたボイスの「アクション」作品は、私にはきっと理解できないのだろうとも思う。その場にいて、その場に生きて、その社会にあって初めて、ボイスがアクション(あるいはパフォーマンス?)で持って削り出そうとした「現実」が、引き剥がそうとした「表層」が、頭ではなく心で理解できるのだろうと思う。何度「映像」に残された「記録」を見ても、その場にいられなかったことの、肌で触れることのできないもどかしさだけが積もってゆく。

+ Palermo

それとは反対に、パレルモ作品の中では、サイト・スペシフィックなため写真とスケッチを通しての(ドキュメンテーションとしての)展示であった「壁画」作品が印象的だった。壁や出入り口にごくシンプルに惹かれた線がその空間の質を見事なまでに変化させる。自分が居る/在るその空間がまるごと「どこであるか」「何であるか」と問われるような体験は、どれほどパワフルであったかと、想像するしかないのが残念だった。それでも「もどかしさ」を感じないのは、ひょっとしたら私が空間を平面で表現し、平面から空間を組み立てていくことを生業としてきた(建築屋だ)からかもしれない。

Beuys + Palermo

もし、パンデミック下でなければ、土佐堀川を眺めつつイタリア語で紹介されたThe Jokerを聴きながらドリアを食べた後でなければ、ボイスもパレルモも、違って見えた、違って感じられた可能性は十分にある。

ボイスにもパレルモにも、あなたが見ている/と思っている世界は、あなたが「現実」だと信じて疑わないものは、本当に見えたままの現実なのか?と問われ続けたように思う。私たちが見逃している/私たちの目には見えない、世界の在り方を、まるでマジックのように、目の前に差し出してくれる。「オンライン」の世界の人々の背景の書き割りの、その向こうにあるものを見せてくれるような感じで。そうやって適宜取捨選択され、あるいは創られた書き割りを背負った人々が「リモート」に集う世界を(ヴァーチャルだ、メタヴァースだと)受け入れざるを得ない日々の中だからこそ、彼らの問いはより一層の力を持って、会場に鳴り響いていた。

そんなことを考えながら近くの駅まで歩いていると、たった今あとにしたばかりのボイス+パレルモ展の展示ガイドが落ちていた。大阪の真ん中の人気の消えたオフィス街の歩道に、ボイスとパレルモの名が。世界に、私が世界だと思う空間に、ぽつんと開いた扉のようだと思った。駅に着くと、真上にあるホテルは閉鎖中で、空港検疫後の隔離施設として利用されていますとの張り紙があった。ホテル/隔離施設/or…? 警備員らしき制服姿の男性がチラリとこちらを見た。

第二次世界大戦で瀕死の重傷を負い、そこから(脂とフェルトの助けを借りて)再起したボイスには、再生後の世界は以前とは異なった意味を持っていた。パンデミックが去った後、私が、私たちが見る/生きる世界もやはり2年前とは異なっているだろう。そこで、私たちは新しい世界に何を見出すのか、変わってしまった現実とどう向き合い、理解し、いかに語るのか。

もしボイスが存命ならば、彼はどんな作品を作るだろう。

ボイス+パレルモ

3 notes

·

View notes

Text

岸政彦 柴崎友香 「大阪」

本の帯に、ところで私はこの帯というのが大層苦手で、昔は買ったらすぐに外して捨ててしまっていたのだけれど、久しぶりに買う本たちはどうやら帯が装丁の一部、デザインの一部になっているようで持て余しているのだが、その帯に「大阪に来た人、大阪を出た人」とある。それなら大阪生まれで大阪から英国へと移住し、約30年ぶりに帰国した私は「大阪に戻った人」だなと、ぼんやり思った。

大阪「府」と大阪「市」の「二重行政」とやらが声高に語られ出した頃、名前がたまたま同じやからて、何を寝ぼけたこと云うてんねやろと呆れたものだった。(岡山や大分、秋田なんかでも同じような議論があるのだろうか。大阪だけが特別にこだわってんやろか?)とはいえ、「大阪」と口にしたとき、府と市の両方あるのはややこしいのは事実だ。

私は、生まれたのは母の実家に近い大阪市内の、現旭区、旧大宮町の産院だが、両親は門真市の長屋住まいだった。ちなみに大宮町は私が3歳ぐらいの頃に旭区に編入されて、「町」が取れて「大宮」になった。それでも私の家族のうちではあの一帯は今でも「大宮町」と呼ばれている。そして「大宮町」と口にすると、祖父母宅の雨戸が開けられる前の暗い縁側や、仏壇の線香の匂いや、見上げた蚊帳のぼんやりとした白さが脳裏に浮かんでくる。それから奈良県(奈良市!)に出来たばかりの公団の団地に引っ越し、小学校3年生で大阪の吹田市へ、中学2年で枚方へ引っ越し、大学を卒業して英国へ渡るまでそこに暮らした。中学は市立で高校は府立、大学も府立で堺にあった。京阪で東から大阪市に入り、環状線を外回りに三分の一ほど回って北の端の天王寺から阪和線と、大阪市を素通りする形で通学していた。

「どこの出身ですか」と尋ねられれば「大阪です」と答えるし、自分は「大阪人」やと思っているが、大阪市内に住んだことはない。私が「大阪」と口にするとき、それは大阪平野とほぼ重なっている。生駒と金剛山と和泉山脈と六甲と北摂山地に囲まれて、海に向かってひらけた、三日月の形をした大阪(府)だ。

ところが、大阪市内で生まれて、疎開中を除いて市内で育ち、通った中学も高校も大学もみな大阪市内にある母の「大阪」はもっともっと狭い。彼女が「大阪」と口にするとき、そこには八尾や松原や交野や豊能郡なんかは含まれていないように響く。私は自分が「大阪弁」を喋ると思っているが、枚方(北河内)の高校生だった私に、母は「あんたは、あれやな、河内弁やな」と残念そうにため息をついた。

岸政彦と柴崎友香のタンデムエッセイ集を読むあいだ、私と母のふたつの「大阪」のことが頭の後ろの方をずっとちらちらとしていた。筆者紹介によると、岸氏と私は同い年で同じ頃に大阪で大学生をしていたし、高校生だった柴崎氏が通った映画館には私も足繁く通っていた。『大阪』に書かれた「大阪」は、私のよく知る大阪だと思った。ちょうど英国へ発つ前頃の。(私は別に日本や大阪に嫌気がさして離れたわけでも、英国に強く焦がれて向かったわけでもなかった。惰性と成り行きで向かった異国で半年遊ぶつもりが、惰性と成り行きで30年になっただけだ。)ひょっとしたら、映画館で、本屋で、ビッグマンの前で、ひっかけ橋の上で、環状線の車内で、どこかで、お二人とすれ違っていたかもしれない。でも、同時に、ここに書かれた「大阪」のほとんどが市内のことで、母にとっての「大阪」でもあるなあとも思っていた。郊外の巨大団地のはずれに住んでいた高校生が、同じ団地に住む友人たちと週末に片道45分かけて通った「大阪」だ。(「大阪行こか」とは決して言わなかったと思う。「梅田行こか」「心斎橋にしよか」「難波やな」)

大阪って、なんやねん。

大阪って、どこやねん。

柴崎氏は「物事も人も、とても複雑でとらえきれないものなのに、ある一面を言葉で書く。ここに書いた『大阪』は、ほんの一部のさらに断面でしかないのだ」と書いた。それでも、その一部のさらに断面に、「大阪」は確実に宿っている。私を形作る小さな細胞のひとつひとつに、同じDNAがひっそりと存在するように。そして大阪を訪れたことのない人、大阪に暮らしたことのない人は、ここに書かれ集められた、小さくも詳細で、確かな重みと手触りを持った「大阪」の断片たちの中に、彼らの生きる/生きた街の姿を、匂いを、音を発見するのではないかとも思う。海を遠く離れた場所でも、貝殻を耳に当てると潮騒が聞こえるように。

人はそういう風に、自分のうちにある断片を通してしか、街を生きることはできないし、そういう風にしか街を思うことができないんじゃないかと思う。

ところで、表紙カバーや見返しの小川雅章氏の絵は、私のよく知らない海の近くの「大阪」を描いたもので、母の「大阪」のように、私の「大阪」とは少しずれているのだが、好んで飽きず眺めていると、しばらく暮らしたロンドンの東の端のテムズ川沿いの景色と重なって、彼方からコンテナを乗せてテムズを上る平底船のエンジンの音が聞こえてきた。対岸のセメント工場の明かりが水面に映って揺れる様が、幻のように浮かんできた。この川を下り、海を渡り、その向こうにはロンドンがある。私の生きた(愛した)二つの街は、そんな風に繋がっている。重なっている。

【追記】

私は英国で何年かの間、都市計画や建築の面から、地域再活性化計画づくりに関わっていた。都市は動かなくなればやがて朽ちるしかないと信じるが、その動きを与えるため、時には強くあるいはそうっと押したり引いたりする中で、都市に生きる人々一人一人が内に抱える数多の都市の断片を、どうやって取りこぼさず、拾い上げ、活かし、繋げていけばいいのか、当時も今もよくわかっていない気がする。ひょっとするとそんな解など存在しないのかもしれない。それでもなんとか、人々のうちの都市の断片を拾い集めようとしたこと自体が、都市を動かすモーメントになるのかな。なるのかもしれない。なったのなら良い。嬉しい。万々歳だ。

5 notes

·

View notes

Text

境界線を引くもの、分断を超えるもの - Quo Vadis, Aida? アイダよ、何処へ?

もう二十年ほど前、英国で様々な社会的問題を抱える地域の再活性化プラン作りに関わる仕事をしていた時に、ダービー郊外に延々と広がる公営福祉住宅団地で、難民を対象としたワークショップのファシリテーションをしたことがある。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争が終わって間もない頃で、私が話を聞かせてもらったのも、戦火を逃れてきたボシュニャク人のムスリムの人々だった。地域で難民を対象に開かれている英語教室にお邪魔してのワークショップだったが、参加者は全て小さな子どものいる母親たちだった。彼女たちの困りごとの多くは、地域の元々の住民たちとの間に生まれたものだったのだが、参加者の一人が私の目を真っ直ぐ見ていった言葉がいまだに忘れられない。「どうか、私たちの話を聞いてもらう場を作ってください。私たちがどんな状況から、どのような道を経て、どうしてここまで逃げてきたのかを直接聞いてもらえれば、きっと、彼らにもわかってもらえると思うんです」

***

1995年7月、ボスニア・ヘルツェゴビナ内戦下で、国連により「安全地帯」と定められ安全保障のためのオランダ軍が駐留するスレブレニツァで起こった、セルビア人民兵組織によるボシュニャク人住民虐殺が物語の背景だ。アイダは、国連オランダ軍基地で通訳として働く女性で、夫と高校生と大学生の息子二人を救おうと、セルビア人勢力に制圧されたスレブレニツァから、国連職員である自分とともに退避させようと試みる。そのためには彼女はなんでもする、基地へと入ることを許されなかった数千人の中から自分の家族だけを特権を使って招き入れ、同僚に国連職員のIDを偽造してくれと頼み、退避者リストに無理やりねじ込もうとし、職員専用エリアに身を隠させ、「森へ逃げた」と嘘をつく。

内戦が始まるまで、セルビア人もボシュニャク人も肩を並べて暮らしていた街で、アイダは教員をしていた。基地へと迫ったセルビア人民兵の中には、彼女の元教え子がいて、親しげに懐かしげに、ナイーブに、「先生!」と声をかけてくる。彼はアイダの長男とも知り合いで、無邪気に「ハムディアはどうしていますか?」と尋ねもする。

彼を「セルビア人」に、アイダやハムディアを「ボシュニャク人」に分断したのは誰なのか。何者なのか。この「押し付けられた分断」は映画の至る所に立ち現れる。安全な退避が確約された国連職員たちと、いったい何処へ連れ去られるのか定かではない避難民たちの間に。その避難民たちも基地のうちと外とに分断されている。小さなIDカード、細く簡素なゲートによって分たれた人々は、おとなしく、なすすべもなく、引かれた境界線のあちら側とこちら側に留まっている。国連軍もまた現地組と司令部に分断され、現地の声は遠く離れたニューヨークの国連本部には届かない。セルビア人民兵組織の横暴を目にしつつ、虐殺のサインを認めつつ、不合理に歯噛みをしつつも、オランダ軍は本部からの指令なしに動くことはしない。

その分断を境界を乗り越えようと、迷路のような長い廊下を駆け回るのがアイダだ。

集団を分かつ強固な境界を乗り越えさせる力があるとすれば、それは同じくらいに強くて固い個としての人と人との繋がりなのかもしれない。アイダと家族のように。連行される夫と息子たちを追おうとするアイダを力づくで留めた、彼女を慕うセルビア人の元教え子のように。

内戦が終わり、アイダはスレブレニツァに戻り、再び子どもたちを教えるようになる。小さな教え子たちには、セルビア人もボシュニャク人もいる。学芸会に集った保護者たちの中には、元避難民も元セルビア人民兵もいる。かつてのように肩を並べて暮らす人々の間に、見えない境界線がいまだあるのか、分断へとつながる導火線が横たわっていのか、歌う子どもたちは個として分断を超える強い繋がりを築くことができるのか、アイダの鋭い眼差しは、それを見極めようとしているようだった。

そして、カメラを、画面のこちらにいる私たちを、真っ直ぐに見つめるアイダは、ダービーで出会った「私たちの話を聞いてください」といったボシュニャク人の女性を思い出させた。二十年を経てやっと、私は彼女の同胞の話をきちんと聞くことができたのだ。

*下は、ベルリンにある虐殺されたヨーロッパのユダヤ人のための記念碑(ピーター・アイゼンマン)

0 notes

Text

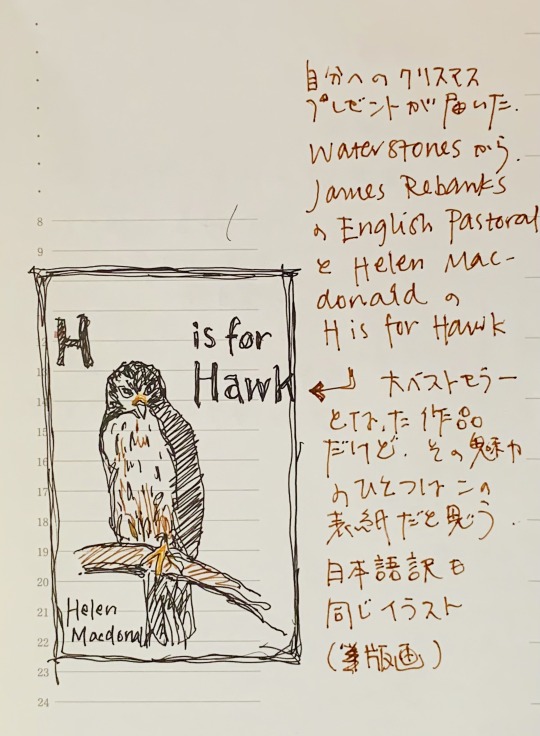

ヘレン・マクドナルド H is for Hawk (オはオオタカのオ)

一度だけまともな庭のある家に住んだことがある。3人でシェアしていた築150年くらいの2階建てのテラスハウスで、ダイニングキッチンから大きなガラス張りの開口部を通って出られる裏庭があった。その庭に、近所で飼われている猫たちがやってくるのが好きだった。猫たちは、それぞれに好みの場所を見つけてはゆっくりと座って身繕いをしたり、あちこち茂みを覗いて回ったり、縄張り争い(よその庭だというのに!)をしたりしていた。彼らには、私の知らない世界、営みがあると思えるのが好ましかった。餌台を置くと小鳥たちも来た。狐も来た。長く住むフラットメイトが、数年まえに隣家の庭の物置小屋の下に狐が巣を作り仔狐を生んだことがあると教えてくれた。人間たちが細かく区切って高い壁を築き、所有がローンが家賃が資産価値がと心を砕く、それこそ「猫の額ほど」の土地を、猫たちは、小鳥たちは、狐たちは、悠然と自由に行ったり来たりしていた。

H is for Hawkで��人間が作った垣根を調教中のオオタカが何度も悠々とこえていってしまう。その度に著者でオオタカのメイベルの飼い主のマクドナルドは、農地を分ける生垣に飛び込んで引っ掻き傷だらけになりながら後を追う。

タカは捉えた獲物を持って帰っては来ないので、鷹匠が走って追わざるを得ないのだと、この本を読んで知った。よく考えてみれば当たり前のことだと納得するのだが、そんな当たり前のことでも立ち止まってじっとその場で目を凝らし、考えてみなければ分からないことが、世の中にはたくさんある。何よりも大切なのはと、9歳のヘレンに父親がいう「何かを見たいと強く願うなら、どれほど強く願っているのかを思い出しながら、その場でじっとしていなければならない時がある。辛抱強く」

H is for Hawkは最愛の父親を亡くした著者の喪失と回復の記録だ。と同時に人と自然の関わりのあり方に対する考察であり、オオタカの幼鳥メイベルの訓練と成長の記録であり、鷹狩の歴史を記したものであり、同じくオオタカを調教し「The Goshawk (オオタカ)」という書を残した20世紀初頭の作家T・H・ホワイトに関する考察でもある。重厚な一冊だった。愛する人を失ったgrief 悲しみそのものの重さのようだった。暗く静かで動かない、深い海の底のような場所、私も何度か経験したことのある、歩いたことのある場所を、マクドナルドは辛抱強く歩く。その辛抱強さがもたらす発見の、考察の鮮やかさに、何度もため息が出た。

Nature writingというジャンルがあり、H is for Hawkもまたそのカテゴリーに含まれてもいるのだが、私たちが日々対面し「Nature /自然」と呼ぶものは実は人の手が入った、関係したものであるということを、何度も何度も、マクドナルドは思い出させてくれる。私たちは往々にして自分たちを「自然」の外に置きたがる。自然の中に入っていくといい、自然と対峙するという。他者としての自然に「癒し」を求めようとする。だけれど、人との関係性の中で形作られてきた自然は決して完全な「他者」ではありえないし、人間の営みを含んだシステムとしての自然が人間を「癒し」てくれることなどありはしない。父親を失い職を失い家を失い、オオタカと同化しようとするほど精神のバランスを崩したヘレンを「癒し」たのは、医師が処方した薬と彼女を取り巻く人々の思いやりと愛情だった。

それでも…

メイベルは自由に垣根を越え、ホワイトの鷹は空へと消える。地をゆくことしかできない人間は、マクドナルドもホワイトも、オオタカのあとを追うことしかできないけれど、それでも、そうやって走ることで辛抱強く追うことで、彼らは何かを得ることができたのだのだと思う。自然は人を救ってはくれないけれど、人は自然と関わりあうことで自らを救うことはできるのかもしれない。

2 notes

·

View notes

Text

記憶のパズル

アガパンサスがあちらこちらで咲いている。英国でもよくみかけた花だ。高く伸びた茎の先に柔らかな空色の花が花火のようだ。緑の筆を迷いなく走らせたような葉も良い。30年前にもみかけたろうかと考えるが、思い出せない。日本語名は紫君子蘭というらしい。「うちの近所にもようけ咲いてる。あっちもこっちもアガパンサスだらけやわ」と妹が云う。「そういえば、私も育ててたわ」と母が云う。「育ててたん?いつのこと?」と尋ねると「さあ、いつ頃やったかなあ」と曖昧だ。

2000年に(最後の)大学を卒業してからは、収入を得られるようになったこともあり、年に一度は帰省していた。友人と会社を作り、働く時間と場所に少し自由がきくようになってからは、2年に3回といった頻度で帰省していたこともあった。帰る時期はほとんどが年末年始や桜の時期、紅葉の頃、父の傘寿の祝い(3月)など、梅雨の長雨と夏の猛暑は避けていた。だから、母のベランダに咲いていたアガパンサスを知らぬのだろう。他にも母はどんな草花を育てていたのだろう。思い出せるのは、祖父が亡くなった時に引き取ってきた木立ベゴニアだが、父方の祖母の���護に東京へと頻繁に通っていた時に枯らしてしまったという。そのことも、私は知らない。

自由気ままに、計画らしい計画も(いわゆるはっきりとした「夢」や「希望」さえ)持たず、ふらふら生きてきた私を、いや、「生きてきた」というよりは「うろうろしてきた」と云う方がしっくりする気さえするのだけれど、両親は愚痴らしい愚痴さえいわず、いつもにこにこと支えてくれた。八十を過ぎて元気な方だとは思うけれど、それでも両親と過ごす時間が限られていることに気がついて、人生の半分を過ごした英国を後にした。覚悟のようなものも未練というようなものもなかった。何年か前に広島の友人に相談した時「その時が来れば迷いも何もなく、心が決まるよ」といわれたのだが、本当にその通りやったなと感心している。そして帰ってきたのが1年ほど前のこと。

英国で学んだことのひとつに、よき家族であり続けるためにメンバーが払う努力があった。「家族」の脆さを知ってだろうか、人々は離れた家族とそれは頻繁に連絡を取りあい、誕生日だ記念日だといってはカードを送り贈り物をし、日曜日だからと集まって一緒に食事をしたりしていた。良き友人なのだと家族に紹介されたことも何度もある。見習うように、私も三日にあげず両親に電話をし、できるだけ、週に一度は顔を見せるようにしている。小さな土産も持っていく。英国時代も週に一度は電話をしていたし、距離が生んだ大きな空白を感じることは少ないのだけれど、それでも所々ぽっかりと穴が空いている。ディテールが欠けている。失くしてしまったパズルのピースのように。埋めることは今更できない。母のベランダに咲いたアガパンサスを、私は知らない。知ることはできない。どれほどの高さまで育ったのだろう。花の色は水色?薄紫?それとも白?

それでも、失くしてしまったと思っていたピースが、何かの拍子にひょっこり出てくることもある。

父が認知症の診断を受けて5年半になる。幸運なことに進行はゆっくりで、父も、彼なりに病気のせいで悩むこと辛いことも多くあるのだろうが、それでも穏やかににこやかに、時には驚くほど陽気に日々を過ごしている。それでも、記憶のパズルのピースは失われていく。少しづつ全体の絵がぼやけてくる。時に、父は自分の半生がよく思い出せなくなる。なんの仕事をしていたとか、どこで生まれたとか、どこに住んだとか、母と出会ったきっかけとかが、わからなくなる。それって、どれほど寂しく悲しいことなのだろう。私には想像することしかできないけれど、想像すると胸の底が冷えて乾いてチリチリとする。

先日、テレビで神田川や皇居のお堀を船で回る番組を見ていたら、父が「ここ、行ったことある。クルーズも乗った」と云った。最近父はいろいろなところに「行ったことがある」という。テレビで映ったところは、沖縄でも槍ヶ岳山頂でも、メキシコでもギリシャでも、どこでも「行ったことある。ええとこやった。」南極の昭和基地に行ったことがあると云い出した時には、流石に「へえ、そうか」と聞き流すのは難しかった。「寒かったやろな。ペンギンには会うた?」とでも尋ねればいいのか。でも東京のリバークルーズならば「へえ、そうなんや」と相槌を打つのは簡単だった。ところが、その後で父は「あ、ちゃう。大阪や。道頓堀川とかやった」というのだ。

驚いた。2年前に帰省した時、道頓堀クルーズなるものに両親を招待した、その時のことを思い出したのだと気がついた。道頓堀川から水門を通って木津川へ出て、安治川と合流するところで東へ折れて堂島川を上り、阪神高速の下を流れる東横堀川を通って道頓堀川へと戻るコース。父は船を降りてからも「楽しかったなあ、本当に楽しかった」と喜んでくれていたのだが、家に着いてしばらくすると出かけたことさえ忘れてしまい、次の日には「え?道頓堀クルーズ?なんや、それ」といった調子だったのだが。それでなくても「僕は今日、朝ごはんは食べたんかなあ」と尋ねるような毎日なのだ。それなのに。嵌めた途端に失われた記憶のパズルの小さなピースが、どこからともなく発見されたのだった。嬉しかった。どうしようもなく嬉しかった。嬉しくて、箸を持つ手が震えた。母も笑って「クルーズの前に食べたお好み焼きも美味しかったな」と云った。

その後は、番組終わるまで何回も何回も、それこそ5分に1回くらい「ここ、行った。クルーズ乗った。あ、ちゃう、大阪や。道頓堀川とかやった」が繰り返されて、その度に私は「そやったなあ。楽しかったなあ」と返事をしつつ、心のうちでは「お父ちゃん、思い出してくれてありがとう。(でも、もう、分かった、分かったんで、堪忍して)」と呟いていたのだけれど。母も、苦笑していた。

4 notes

·

View notes

Text

怒ること。怒るために。- 『武漢日記』と『海をあげる』

2冊の怒りに満ちた本を読んだ。どちらも著者は女性で、ふたりとも自分が生まれた場所を深く深く愛していて、それゆえに、そこに生きる人々を、暮らしを、命を脅かす力に向かって、体を震わせるて、心の底から腹の底から怒っている。ふたりの眼差しは、それでも日々を懸命に生きる、生きようとする人々の姿に注がれ、彼女たちの耳は、ともすればスピーカーから大音量で流れてくる政治の言葉にかき消されてしまいそうな、小さな声、抗う声を拾い上げる。

でも、そこで、2冊の本の類似は終わるように思われた。

2020年の1月から3月の60日間、SARS-COV-2(いわゆる「新型コロナウイルス」)に席巻された武漢の街で、小説家の方方は、感染拡大を防ぐために敷かれた都市封鎖下での日々を日記に綴った。行政府の対応の遅れ、不備、迷走、情報の隠蔽を正面から批判し、多数で多岐にわたる市民の犠牲を詳細に記録した彼女の日記は、ネットに投稿される側から権力により削除され続けたが、さまざまな手段で投稿は続けられ、さまざまな方法で日記は回覧され、多くの読者と支持を得ていたという。

最後のエントリーが書かれたほぼ1年後、感染をほぼ抑え込み疫病禍以前の日常が戻った武漢とは対照的に、SARS-COV-2感染が広がり続ける大阪で読むと、ふたつの街で起きたこと���起こっていることの、相似にも差異にも驚く。方方の日記が日々更新されていたあいだ、どれほどの人々が、明日は我が身と思って読んでいただろうか。2020年9月に日本で出版された本の帯には「衝撃のドキュメント」とあるが、どこか距離を感じさせる言葉のようにも思える。病床がないと病院に受け入れてもらえず、治療を求めて渡り歩く武漢の人々の姿を、医療崩壊の様を、我が街でも起こりうることと、私たちは恐れを持って見ていただろうか。私たちは、武漢の怒りと悲しみを共有できていただろうか。もし共有できていたならば、私たちは今ここにこうしているだろうか。(重症化した人々が受け入れる病院が見つからないまま、自宅やホテルで亡くなっていく大阪に)

上間陽子の『海をあげる』を読んでいるあいだも、同じ疑問がずっと波のように寄せては引いていた。彼女が耳を傾ける語りの、拾い上げる日常の断片のひとつひとつに強く揺さぶられ、ときに涙を浮かべながら、奥の方で、底の方で、私は本当にこれほどまでに強く深い怒りを理解し共有することができているのだろうかと、自分に問いかけていた。きっと上間の中にも同じ問いがあり、それが彼女の絶望として結晶しているのではないか。

方方の怒りはまっすぐだ。力強く、まっすぐに進む。こちらの胸をどんと打つ。60日の間、彼女は怒り、悲しみ、同時に武漢市民の逞しさと行動力、互助の精神に打たれ、力づけられ、喜び、中国各地から寄せられた善意と支援に感謝し、ネットに飛び交う市民の賢明な言葉に感嘆し拍手を惜しまない。自宅に閉じ込められていながらも、彼女は武漢市民と、中国各地の人々と繋がっていた。力強く、確実に繋がっていた。中国各地から、食糧不足に悩む武漢にたくさんの「愛心菜」(野菜)が届き、隣人は頼まれもしないうちに色々な品物を手に入れては、彼女の家まで届けにくる。

もうひとつ印象的なのは、彼女が、彼女を非難し真実を封じ込めようとする行為は改革開放の精神に悖り、その成果を破壊しようとするものだと批判するところだ。文革の闇を身をもって知り、その後の改革開放の恩恵を感じた世代らしい考えではないか。ひょっとするとその経験が、彼女の中国という国、中国の人々と社会への信頼の基盤をなっているのではないか。彼女は彼女の属する国と社会を信じていた。信じていたから、あれほどまっすぐに彼女の怒りは迸った。わずか60日の間に、あれほどの言葉が流れ出すのは、自らの怒りが、言葉が届くと、受け止める人々がいると信じていたからこそだ。

上間陽子は方方よりももっと暗い場所にいるように思える。それは美しい海が赤く濁され、「自分の声を聞くことができない」「何も書けなくなる」ような場所で。だから彼女の怒りは鬱々と重く沈んでいる。封鎖された武漢の街よりもなお静かで、重い。明るい沖縄の、海の底に沈んでいる。それは彼女が、方方とは違って、日本という国も、日本の社会も信じられないからではないだろうか。それほど暗い場所から、海の底から届いたのが、この『海をあげる』というメッセージではないか。

社会の不合理に、非情に傷ついて、隙間からぽろぽろとこぼれてしまった若者たちの声に耳を傾けながら、彼女は幼い娘(かけがえのない未来)を育て、祖父母を送り(皆がいつかは逝く場所を守り)、沖縄の海と尊厳を奪う行為に抵抗し、それにもかかわらず行使される国の暴力の目撃者となる。

ところで、rape/レイプという英単語には「強制性交」以外に「ある場所を損なうこと、破壊すること」という意味もある。だから辺野古で行われていることはレイプなのだ。フラワーデモに立つことも、辺野古で抗議に立つことも、幼い少女に性暴力から自分を守るための知識を与えることも、風俗で働かざるを得ない若い女性たちの言葉を記録することも、みな、繋がっているのだ。

彼女の怒りを海の底に沈めている錘、彼女の喉にぐっと詰まって言葉を奪うのは絶望だ。怒りの言葉を受け止める相手の存在を信じられないとき、怒りは絶望とひとつになって、海の底に沈むのだろう。そして、彼女はきっと誰よりも私に怒っているのではないかとも思う。

もし彼女が「あげる」と差し出した海を、そこに沈んだ怒りごと、怒りを沈めた絶望ごと受け止められたら、彼女は私を信頼してくれるだろうか。そうすれば、彼女もまたいつか、方方のように声高く朗々と怒りの言葉を解き放つことができるだろうか。そしてそのときその怒りを真正面から受け止める強さを持つ社会を、私たちは築けているだろうか。

武漢封鎖解除から1年が経って、方方が置かれた立場は悪化しているという。中国では、これまでいくつも栄誉ある賞を受け実力を認められてきた彼女の著作が、出版予定を取り消されたという。ネットトロールによる攻撃は今も続いていて、以前は彼女のブログを愛読し支持していた人々の一部も、それが外国語に訳され海外で出版されるとなると態度を一変させたりしたそうだ。(身内の恥 dirty laundry を外に晒すなということか)方方のあの力強い中国社会への信頼に揺るぎが生じていないかと、少し心配してもいる。

2 notes

·

View notes

Text

岸政彦 断片的なものの社会学 (とエジンバラ公フィリップの死)

2021年4月9日、エジンバラ公フィリップが逝去した。99歳だというので、大往生といっていいのだろうが、キリスト教にも「大往生」という概念はあるのだろうか。

その日一日、英国メディアはどこも延々とフィリップ追悼番組を放送していたそうだ。いつも聴いているBBCラジオの国外向けのワールドサービスでさえ「予定を変更して」の追悼番組が放送された。

エジンバラ公はその高慢かつ傲慢で無礼な言動でよく知られ、19世紀からアップデートされないままの価値観/モラル/世界観(inheritently racistだしsexistだ)を反映した発言からも「前世紀の遺物」と考えられてるとばかり思っていた。それを愛する人もいたし、侮蔑する人もいた。彼の存在自体が冗談のようだと笑う人もいれば、困ったものだと眉を顰める人もいた。それなのに、亡くなった途端に、WWF設立に助力したこと「自然保護」を熱心に訴えたことなどばかりが強調され、彼が狩猟を好んだことは無視され、女性や異文化、庶民などへ蔑視を含んだ彼の数多の発言は「失言」として軽く流され、「歯に衣着せぬ」と言ったポジティブなスピンをかけて、彼の傲慢と時代遅れの愚かさを許容するかのような報道ばかりで驚いた。驚いたけれども、ああ、彼の義理の娘にあたるダイアナの時もマイケル・ジャクソンの時も同じだったと思い出した。

***

岸雅彦の「断片的なものの社会学」は読み応えのある書物だった。人の「語り」が「物語」となる寸前の段階で立ち止まって考えること、「物語」からこぼれ落ちてしまうものを拾いあげること、たとえ「物語」となった後でも、その中に立ち現れる不合理や裂け目といったものに注意深く目を向けること、それでもなお「物語」なしには世界と向き合えない自分を知っておくことなど、こうやって言葉にしてみるとなんとなくわかったような気持ちになるのだけれど、その実しっかりとこの手に掴めたという確信がないので、何度もページを行きつ戻りつしていたところで、エジンバラ公フィリップ逝去のニュースが耳に飛び込んできたんだった。ページから目を挙げて、ついこの間まで生きていた人の人生が、「共有されるべき物語」へと抄訳されていくのを聴いていた。

***

ところで、BBCワールドサービスの前身はエンパイアサービスといって、かつて「日の沈むことのない」と呼ばれるほど広大になった大英帝国の各地に、様々な「共有されるべき物語」を伝える手段として始まったそうだ。1932年、エジンバラ公フィリップが11歳の頃のことだ。

***

フィリップは、野生動物保護団体を立ち上げる一方で、虎狩りをしたり、(後に英国で禁止されることになった)猟犬を使った狐狩りを愛好し、野鳥の猟にも興じる人物であった。でも、そういった矛盾は誰にでも、誰の人生にでも大なり小なりあるだろう。

英王室のあれこれに詳しいとはいえない私でさえ、ギリシャとデンマーク両方の王族として生まれ、のちに英王室に「婿入り」したフィリップが辿ったランダムで数奇な、複雑で不合理な半生のことは多少なりとも知っている。岸氏がいうところの「断片的なもの」が集まってできていたのがフィリップであり、彼の人生だったとしたら、それらの断片を都合よく取捨選択し、並べ替え、化粧を施して、数十秒に「とりあえずまとめてみた」こと、whitewashされ最適化された「わかりやすい物語」に還元してしまったこと、それは暴力でしかないだろう。メディアは/私たちは、複雑で矛盾に満ちて不合理であったが故に豊かでもあったはずの彼の人生を、痩せ細って貧しくつまらないものにしてしまったのではないか。ダイアナの時もMJの時もそうだった。好感など持ったこともないフィリップだけれど、死んだ人(の人生)をこんな形で搾取するのはいかがなものかと思う。

そうやって、白くリニアになった物語を、丸薬のようになったそれを、くっと飲み下して「わかりました」と頷く時、私たちはフィリップ以上に傲慢だ。

***

それにしても、「断片的なものの社会学」は魅力的な本だ。intelligentでかつemotionalだ。読みながら、納得できるという思いが頭をよぎる。でも確実に掴めたか理解できたかと問うと、不安になる。ちょっと量子物理学の話を聞いているときのようだとも思った。その掴みきれなさが切ない。そういった掴みきれなさの切なさが、「断片的なものの社会学」の底にも横たわっているのが見える。入れ小細工のように。見事なものだ。学問の本なのに、切ないなんて。そうだ、社会学を映画にしたら、こんな感じではないかしらと、ちょっと思ったりもした。

2 notes

·

View notes

Photo

Mein Erster Schultag

もう7年半も前の話。

「娘の小学校初登校日に参列して」と誘われたときには少し驚いた。ロンドンで知り合って、彼女がドイツへ帰国してからもずっと親しくしているUによると、ドイツでは小学校へ入学する日は子どもにとって大切な大切な記念日で、「godmotherのあなたがいないと始まらない」と、いつもは物腰も言葉も優しく柔らかい彼女が、少しだけ強く押し付けるようにいった。

学校を始める子どもたちはたくさんの贈り物で祝福される。有名なのは両腕にやっと抱えられるほど大きな円錐形の筒(ジャイアントコーンのまさに「ジャイアント」なものを想像してもらうといいと思う)で、中には文房具やお菓子やおもちゃなどが入っている。このSchultüteを抱えて、真新しい靴を履いて真新しい鞄を背負って、多くの親類縁者を引き連れて、子どもたちが得意げに、或いはやや緊張の面持ちで、学校へと集まってきた。

校舎の入り口には Mein Erster Schultag 「私の初めての登校日」と書かれたボードが置かれていた。そう、今日の主役は子どもたちで、私たち大人は彼らの大切な日を飾る添え物、壁の花のようなものなのだと理解する。歓迎の挨拶や歌が終わると、子どもたちは上級生に連れられて講堂を出ていった。少しだけ不安そうに何度も振り返る子どもたちを、いってらっしゃいと手を振って送り出す。教室へ案内されたり担任の先生に紹介されるのだろうか。もうここからは、親の元から一歩離れて、子どもたちが中心の社会が作られるのだ。始まるのだ。大人たちはどこか所在なさげに、笑顔の子どもたちが走り出てくるまで、中庭でじっと待っていた。

入学式が終わると、ベルリン中心部の大きな公園Tiergartenの中にあるレストランで皆でランチをとった。木陰の予約席に着いて見回すと、あたりも入学式を祝う人々ばかりだった。笑顔と笑い声と、花と緑の香りと鳥の声と、アイスクリームでいっぱいの午後だった。盛夏のベルリンは、ますますもって美しかった。

***

今日は4月1日。どこかで入園式があったのだろう、正装の小さな子どもたちと若いお母さんたちを見かけて、ベルリンで参列した入学式のことを思い出した。

今日の大阪もよく晴れて暖かく、散り初めの桜が、子どもたちを祝福するように白い花弁を降らせていた。おめでとう、おめでとう。心からおめでとう。あなたたちの未来が明るく輝けるものであるように、この私にできることはなんだろうと、改めて考えてみたりもしています。

*このとき訪れたベルリン、Hansaviertel にある小学校の写真などはこちらから

0 notes

Photo

サリー・ルーニー Normal People

I was two years late for the party, but , well, I thought, better late than never. And yes, a hugely rewarding read, it was...

2017年の夏、友人の誘いもあって引っ越した先は、特に「ミレニアル世代」に人気の街だった。友人が家を買った頃は、ロンドンを代表する貧困地区の中でも特に問題が山積し、ギャング関連の発砲事件なども相次いであちらこちらにmurder mile 、殺人通りとでも訳そうか、と呼ばれる場所があるところだった。13年後、それがまるで嘘か幻だったかのようにshabby chic なカフェやサワードウピザのレストラン、多肉植物を主に扱う花屋やインディ書店、クラフトビールを多く置くこじんまりとしたバー(パブではない!)やヨーロッパのアルチザンな食料品を集めたデリなどが肩を並べるエリアとなっていた。

そこで私と同年代のドイツ人の友人と当時20代後半の、いわゆる「ミレニアル世代」ど真ん中の、イタリア人の女性Dと三人でしばらく家をシェアして住んでいた。随分と年齢差はあるけれど、Dと私はすっかり仲良くなって、一緒に映画を見に行ったり日帰り旅行に出かけたり、本を貸しあったりレシピを交換したりした。私が帰国し彼女もミラノへ帰った今でも、時々WhatsAppでやりとりをしている。

Dや彼女の友人たちを通じて知った「ミレニアル」と呼ばれる人々の姿が煌めいて眩しかったのは、その若さゆえだけではなかったと思う。気候変動やプラスチック汚染、ジェンダーやLGBTQ+、格差や貧困、アニマルライツや食の安全など、彼らは多様な問題に敏感で、よく考えていて、導き出した理想にとって誠実であろうとしていた。と同時に、その真摯なセンシティビティと、SNS(Instagramが彼らの好みだった)に顕著な「見せる/見られる」文化との共存は時に大きな負担ともなっていたように思う。彼らの理想はSNSを通じて共有され普遍化されていて、その実現にはハートの形をした評価が与えられる。皆の前で常に正しくあろう、誠実であろう、他者からのそして自らの様々な期待に応えよう、評価を得よう、「普通」であろうとして、時に彼らはとてもしんどそうだった。随分と年上の私は、彼らを眩しく羨ましく思いつつも、ちょっと心配もしていた。

2018年に出版されて大ベストセラーとなり、数々の文学賞を受賞したNormal Peopleは、高校の同級生の男女の友情と恋愛を描いた小説で、当時27歳だったサリー・ルーニーの2冊目の本だ。近年、若くて優秀な作家を多く輩出しているアイルランド文学界の中でも、作者も主人公も若く同年代なこともあり、何かと「ミレニアル世代」の声を代弁しているかのように言われるルーニーだけれど、Normal Peopleを読みながらまず心に浮かんだ印象は Jane Austen meets Eric Rohmer、ジェーン・オースティンとエリック・ロメールの出会い、だった。(もちろんこの発想が私の「世代」の限界?なのかもしれないけれど。)

他人との関係性の中で期待されたとおりに、共有された理想と社会規範に沿って、「普通」であろうと、あらかじめ定められたコレオグラフィーに倣って行動しようとする主人公たちが、それでも胸の内に湧く気持ち、理想とは相反する「普通」ではない感情との葛藤に悩み苦しむ様子を静かに緻密に追う物語は、オースティンの「分別と多感 Sense and Sensibility」を思い出させたし、その葛藤が決して大仰でドラマチックなカタルシスを迎えないのがロメールの「一見大したことは何も起こらない」映画作品を思わせた。もちろん、私としては最大限の賛辞だ。「大したことは何も起こらない」物語の中にどうしようもなくマジカルな瞬間を実現させることは容易ではないのだから。

ルーニーが「ミレニアル世代」を強く感じさせるのだとすれば、それは他の中に結ばれる像としての個のあり方、という認識を、ありふれたもの、「普通」のものとしてスターティングポイントに置いているところかもしれない。そしてNormal Peopleは、ふたりの若者が他者の目を介さずお互いに向き合うこと、見つめ合うこと、寄り添うこと、そのふたりだけの関係性の中に恋愛は存在することが可能なのだと示すことで、私が感じたミレニアル世代の「しんどさ」の解毒剤になっているのではないかと思う。

そして「見られる」存在、評価される存在であることを強く意識している男性が主人公の片割れであるところ、彼の葛藤や戸惑い、深く負った傷なども克明に描かれるところも新しいと思う。オースティンとの最大の違いはそこかもしれない。

ルーニーの書く文には無駄がない、余計な装飾もなく、ある意味「efficient 効率的」ともいえるかもしれない。それでいながら彼女の文章はとても詩的だと思う。主人公たちの行動や感情を取り巻く情景、小さな手の動きや視線の移動、窓の外の風景、室内に置かれた物、皮膚の感触、手触りなど、細かく描写し積み上げることで、実直で簡潔なセンテンスで綴られた世界は、陰影とテクスチャーに満ちて豊かなものになっている。作品世界を描写するルーニーの焦点は頻繁に移動し、カメラのアングルは変化し、ズームで近寄りまた離れてゆく。天候や光、空気の温度や湿度などが、主人公たちの心の様に呼応するかのように描かれる。マジカルな瞬間が訪れる。とても、とても映画的だ。

イタリアの別荘での一節は特に印象深く美しく、甘美な悲痛に、読んでいて息が止まりそうになった。数ページ戻って再び読み直す。辿る。夏の南欧の、あの光、あの空気、ぬるくなったワイン、やがてくる夜の匂い、欲望、嫉妬、自己嫌悪、後悔、戸惑い、どうにもならない感情が汗のように滲み出てくる、その様を、エリック・ロメールになったつもりで思い描いてみたりした。

9 notes

·

View notes

Photo

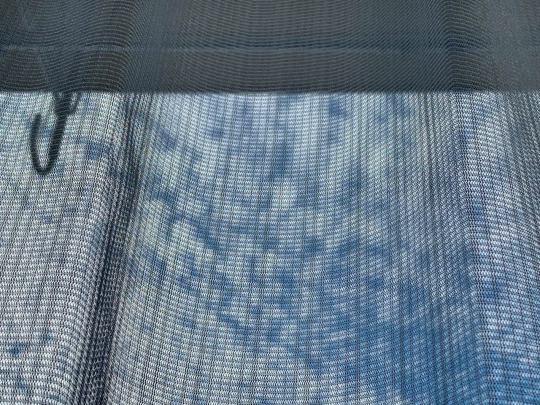

In Praise of Net Curtains

日本でいうところの「レースのカーテン」を英国では一般に'net curtain'という。そして、私の周囲の建築関係者の間で「ネットカーテン」の評判は至極低いものだった。窓という建築的にいうと「空間」を形作る重要でかつ効果的なエレメントを、その計算づくの直線できっぱりと区切られた「開口部」を、ぼやぼやふわふわとした布で覆ってしまうことに対する嫌悪がその理由だったのか。あるいは「他人の目を気にしてカーテンを引いて暮らす」という行為を「小市民的」なものとして、どこかで見下していたのもあったかもしれない。

英国人はネットカーテンが好きだ。好きだというと語弊があるか。英国の住宅のほぼ全ての窓にはネットカーテンがかかっている。

パリ生まれパリ育ちの友人Aが笑っていった。覗かれるのが嫌なら都会に住まなければいい。覗きながら、覗かれながら生きていくのが、都市生活の醍醐味、愉悦なのだと。ヒッチコックの裏窓みたいな、と彼女はいった。ジョルジュ・ぺレックのLife A User's Manualの街から来た人だなあ、と私は思った。

英国にいた頃は、たとえそれが寝室だろうと、窓にネットカーテンをかけたことはなかった。

大阪に帰ってきて、古い団地の5階に部屋を借りて事情が変わった。大きく変わった。かつての3室をひとつにつなげた居室には南向きに大きな窓がある。北側にもある。ダブルのベッドを置いたらいっぱいの寝室は南側一面にベランダへの掃き出し窓がある。光も風もいっぱい入ってくる。隠れる場所はどこにもない。本も、家具も、観葉植物も日に焼け放題だ。

これは困ったと観念してネットカーテンを吊るした。そして目を見張った。ネットカーテンって、こんなに美しいものだったのか。カーテンを引く、開ける、南の空、北の空、早朝、夕暮れ、映る影、揺らす風、ネットカーテンという「仕掛け」のある窓はこんなにも多様で豊かだったのかと、帰国して発見したことのひとつだ。

4 notes

·

View notes

Photo

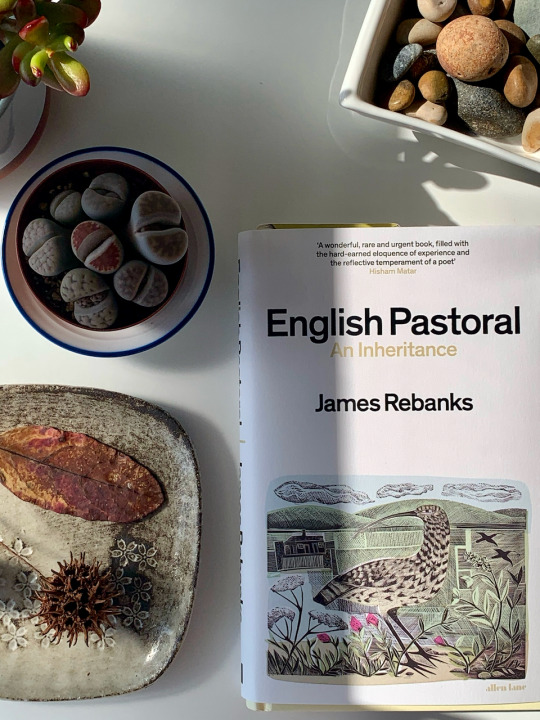

ジェイムズ・リーバンクス English Pastoral

*英語バージョンはこちら / English Version

それこそ何十年も前の話だけれど、北イングランドのシェフィールドという街の大学院の修士課程にいた。入学してしばらく経った頃、コースの計らいでピーク・ディストリクト国立公園に皆でピクニックに行くことになった。ピクニックとはいってもイングランドの秋のこと、予想通りの雨だった。もちろん雨天決行だ。イングランドだもの。

霧のような雨の中、うねうねと見渡す限り続く丘(rolling hills)をどこまでも歩いた。踏みならされただけの細い土の道がひとつの牧草地を抜けて囲いに突きあたると、家畜が通れないように工夫された門(kissing gate)があったり、柵を越えられるように木を組んで作られたステップがあって、その先には次の牧草地が広がっている。そうやって、牧草地はどこまでも連なり、道もまたどこまでも続いていた。雨風に打たれ陽を浴びてすっかり銀色に変わった道標に、消えそうな文字でpublic footpathとある。防水加工のされた色鮮やかなジャケットに堅牢なウォーキングブーツ姿の先生たちとは対照的に、ぺらりと薄いデニムのジャケット一枚に普段履きのスニーカーを履いた私が、雨にぬれて滑りやすい木製の段をおっかなびっくり登っては降りるのを、羊たちが眺めていた。

Public footpathというものに出会ったのはその時だった。私有地である農場の中を通る、誰でもが歩く権利(right of way)を保証されたパブリックな道。ピーク・ディストリクトはその9割が私有地でありながらも「国立」公園であることもその時に知ったが、当時の私にはやや信じ難いことだった。プライベートでありながら同時にパブリックでもある土地が存在する。やがて、英国滞在が長くなるに従って、土地の所有と利用、さまざまな権利をめぐる長く複雑な歴史が、その変容と闘いの記憶を通して形作られてきた人と土地との関係の有り様が、「英国の文化」の、そして英国に生きる多くの人々の心の奥底に広がるランドスケープとなっていることを理解するようになった。

イングランドの土地の73%は農地である。

イングランドの「土地」を語るのに、農家以上の適任者がいるだろうか。

English Pastoralは、ジェイムズ・リーバンクスの記憶と家族の歴史を縦糸に、彼の家族、生きる土地そして次世代へと手渡す世界への深い愛情と責任感を横糸に織り上げられた美しい布のような、巧みな工芸品のような本だった。個人の思い出や日々の営みの描写と、その背景としてのイングランドの農業が直面してきた数々の問題に関する考察が交互に現れる様は、綿々と連なる丘の斜面にいくつにも区画された農地がパッチワークとなった、イングランドの高地の風景にも似ていると思った。そしてこの本は、農業とは遠く離れた日々を生きる私に、農家の視点に立ってイングランドのランドスケープを見つめ直すことを可能にしてくれるpublic footpathでもある。

イングランドのランドスケープは、人と土地の関係性の変化を受けて変わりつつあり、その変化が引き起こすカタストロフについて、著者は警鐘を鳴らす。

商業主義はその圧倒的な力でもって、食べ物はとにかく安ければよいのだ、大量にあればよいのだという私たち消費者の(内なる)声を遠く田園地帯にまで届ける。声は谷にこだまし響き渡る。そして、私たちの飽くなき欲を満たすため、農業は、土地は、自然は、搾取され、傷つき、痩せ細り、ゆっくりと壊れていっている。そのことにどれほどの人が気づいているのだろう。そこに、食べる者と作る者との認識の断絶に、問題の根っこがある。だからリーバンクスは、読者を田園地帯の旅へと誘い、その美しさも、貧しさも、豊かさも、すでに失われたものも、更なる崩壊の予兆も、闇夜の先に仄見える光もみな、見せてくれる。語ってくれる。

私たちの手の中には、田園地帯へと通じる赤い糸がしっかりと握られていることを認識したい。再確認したい。その糸をいかに引くか、緩めるか、それは私たちの責任だ。美しく織られたタペストリーのようなイングランドの田園風景は危機に瀕して脆弱だと、リーバンクスは知らせてくれる。それをばらばらに解いてしまわぬよう、その生命に溢れた豊かさを変わらぬまま次世代へと手渡せるかは、「消費者」の意思と行動にかかっているのだと訴える。プライベートでありながらもパブリックなものでもある英国の土地、ランドスケープに対して、すべての人が持つ「責任」が問われているのだ。

日本の農業、そして林業の実情を私はよく知らない。English Pastoralのような本が書かれているのか、書かれるべきなのかもよくわからない。それでも私にできることはあるはずだし、日本に帰ってきたのだから、私も日本の土地の、自然の、ランドスケープの一部でありたいと思う。この手に握った糸を正しく引きたいと思う。それが私の責任だと思うから。

*写真はYorkshire Moorsで撮ったもの。

4 notes

·

View notes

Photo

James Rebanks, English Pastoral

English Pastoral is such a beautifully crafted book - woven with the warp of vividly told personal histories and memories, and the weft of Rebanks’s utmost love, faith and sense of responsibility towards his family, land, and the world we pass on to the next generations. It was an engaging and enchanting reading experience, or a journey across this intriguingly detailed and richly textured tapestry of a book, much like the traditional farming landscape up in the fells and in other uplands of the country.

What is perhaps most significant about English Pastoral is that Rebanks entices and allows us to see English landscape from a farmer’s point of view, including not only its glory but also scores of seemingly imminent catastrophes it faces. We tend to see English countryside as something depicted on a lid on a biscuit tin, never making a tangible connection between it and what’s on our dinner plate. The author says that’s where the problems rooted. He therefore urges us to put ourselves in his muddy boots and to walk across his fields, in the past and present, over the pond to American Mid West, in order to peek into the future, then back again to see a barn owl hunt and curlews call. (I’ve never seen one or hear them with my own eyes and ears, but that doesn’t seem matter, perhaps, as even many of those living in countryside didn’t until they were taken to this journey by the likes of him.)

And then he asks what we can do to help. Farming is, English landscape is, the nature is constantly pulled, stretched, shaped, and to a large extent, damaged, exhausted, and slowly killed by the force of consumerism, in which we all take part. And that’s the end of the strings we hold. Regardless of whether we’ve ever seen an owl hunting or curlews calling, that’s how we are all connected to farming and the nature, by our own need and greed. That’s how we can all participate, by pulling our end of the threads right, so that the beautiful tapestry that is English pastoral won’t unravel; so that we can pass it onto the future generations, still being rich, alive and bountiful.

I do not know much about the reality of farming and forestry in Japan. I do not know whether books like English Pastoral have been written, or should be written. But I know there is something I can do here. Now that I have moved back to Japan, my own country, I wish to be part of its land, its nature and its landscape. I would like to ensure that I pull the strings in my hands right. And that is my responsibility now.

日本の農業、そして林業の実情を私はよく知らない。English Pastoralのような本が書かれているのか、書かれるべきなのかもよくわからない。それでも私にできることはあるはずだし、日本に帰ってきたのだから、私も日本の土地の、自然の、ランドスケープの一部でありたいと思う。この手に握った糸を正しく引きたいと思う。それが私の責任だと思うから。

*写真はYorkshire Moorsで撮ったもの。日本語バージョンはこちら

8 notes

·

View notes

Photo

須賀敦子 ユルスナールの靴

1987年、私は二十歳になった。その年の6月に森茉莉が逝き、12月にマルグリット・ユルスナールが死んだ。二十歳の私はようやっと文学の浜辺に立ったばかりで、おそるおそると爪先を濡らし、ひとつふたつと拾い上げた美しい貝殻の、選んでポケットにしまったうちのふたつがほろほろと崩れてしまった。一歩二歩と歩み出したばかりの私には、彼女たちが「死んでしまう」というのが不思議でたまらなく、そしてなんとも心細かった。(そういえば、確か澁澤龍彦も同じ年に世を去った。)

ほぼ30年ぶりに大阪へ移住して、浮かれて本屋をうろうろ彷徨っていて、目に止まったのが「ユルスナールの靴」というタイトルだった。あ、ユルスナール… 須賀敦子、聞いたことのあるような、ないような… 腕にはもうすでに3冊の本を抱えていて、文庫本1冊くらい増えたって構わないと手に取った。家に帰って調べてみると、この本が出版されたのは1996年、私はすでに英国に移住していて、その2年後に著者は亡くなっていた。彼女の(翻訳以外の)著作が出版され出したのもちょうど私が日本を離れた頃で、つまり私が「あちら」を向いている間に活躍していた人だった。���が「ここ」に居らぬ間にユルスナールと出会い、私と同じようにユルスナールに惹かれ、私の居らぬ間に逝ってしまった人の本を読む。なんとも不思議で、少し寂しいような、それでも出会えたことが嬉しいような体験だった。須賀氏のユルスナールを追う旅を私が追うようだと、追善という言葉がぼんやり浮かんだ。

「あちら」とはヨーロッパだ。

戦後まもなく渡欧し、イタリアに長く住んだ須賀氏が見た/生きた/胸にとどめた「ヨーロッパ」は、若い頃に私が夢見た「ヨーロッパ」にどこか似ていた。そして、それはユルスナールの「ヨーロッパ」、exileとしてのユルスナールが焦がれた「ヨーロッパ」でもある。一度渡英してしまうと、そんな若い日の胸の中の箱庭のような「私のヨーロッパ」のことなんてすっかり忘れてしまっていたのだけれど、驚いたことに、帰国した私の日々に最も足りないと感じているのが、その「ヨーロッパ」だということに気づかせてくれた本だった。

戦渦を逃れた先のアメリカで、ユルスナールはハドリアヌスとともにローマ帝国を、のちの文化圏としてのヨーロッパを、隅々まで旅した。若い私を虜にした小説はかくして生まれた。彼女がヨーロッパを離れて初めて見えたもの、掴めたものはなんだったのだろう。イタリアを離れてから須賀氏の眼前に立ち上がったヨーロッパはどんな姿をしていたのだろう。そして、ユルスナールと出会うことで、須賀氏の「ヨーロッパ」にはどんな新たな光があたったことだろう。アクロポリスから見つけた林の中に佇むテセイオンのように。サンタンジェロで一度は通り過ぎ、引き返して見い出したハドリアヌスの詩行を刻んだ大理石の白さのように。

離れたからこそ見えるものがあり、手に心に触れるものがある、共鳴するものがあると知るのはなんとも心強い。そして須賀氏がユルスナールを追って旅に出たように、私も須賀氏を追う旅に出るのも良いかもしれない。(積み上げられた本の数々が目に入らぬわけではないけれど。)

ところで、ユルスナールが履き、幼い須賀氏も履いていた「横でボタンをぱちんと留める」靴というのは、メリージェーンのことだろうか。私もメリージェーンは大好きで、何足も履いて履きつぶしたが、特に思い出深いのは、随分むかし日本に帰省中に買った黒いメリージェーンで、知られた靴屋のものでもなく値段も手頃だったが、とにかく足にぴったりと合って歩きやすかった。それこそ、どこまででも歩いていけそうな靴だった。大好きで、大好きで、何度も何度も踵を換え、底も継ぎ足し、インソールも裏もみな張り替えて、元の値段の数倍は修理代に費やしたが、遂に上革が裂けて泣く泣く捨てた。旧い友を失ったような寂しさがあった。以来、あれほど私に合った靴とは出会えていない。

2 notes

·

View notes

Photo

パンを焼く

パンを焼くのが趣味で上手な妹が、洒落たカンパーニュのレシピ本を貸してくれたのだけれど、そのレシピが詳細できっちりしていることに驚いた。これまで私が参照してきた米英のレシピのおおらかな素っ気なさとは対照的で、大雑把な私でも大丈夫かしらと少し心配になっている。

そういえば一度、こねが終わって一次発酵という段階で生地にイーストを加えるのを忘れていたのに気付いたことがあった。背に腹はかえられぬと、インスタントドライイーストを水で解いて生地に練り込むという荒技を試したら、ちゃんと膨らんだので感心した。パンってやっぱり仏の如くforgivingだ。寛容だ。生真面目��気難しいケーキ達とは大違いだと、涼しい顔してオーブンから出てきたパンの頭を何度も撫でたのを覚えている。

私がパンを焼き始めたのは、北イングランドにある大学に留学していた頃のことで、とにかく貧乏だった。仕送りはちゃんとしてもらっていたけれど、何より飲んで踊って遊ぶことに夢中だったし、周りの地元の学生達は皆、貧乏を勲章のように身に纏い誇らしげだった。私も彼らのように生きてみたかったというのもあったのだと思う。

貧乏なんだ、時間はあるけど、というと、アルスター出身の、当時の恋人のお母さんがパンの焼き方を教えてくれた。アイルランドのパンといえばイーストではなく膨らし粉を使ったソーダブレッドが有名だが、ソーダブレッドを焼くのがどうにも下手くそなのだといって、彼女はイーストを使った全粒粉のパンの焼き方を手取り足取り教えてくれた。きちんとした「レシピ」らしきものはなく、粉はこれくらい、イーストはこうやって予備発酵させて、��ターはこれくらいを指の間で擦って揉み込む、塩は控えめ、水を足してこのくらいのテクスチャー、それがこんな感じになるまでギュッギュッとこねて、2倍に膨らむまで置いておいて、Gas Mark 6(摂氏210度)くらいで、型から外して底を叩いてポンポンといい響きなら出来上がり、そんな風なレッスンだった。スケールや計量カップさえ持っていなかった私にはありがたいことこの上ないレシピだった。焼きあがったのは全粒粉100%のずっしりと重くしっとりとしたパンで、ナイフを入れるとほろほろと崩れた。そうやって焼けたパンを慎重に薄く切ってマーガリンを塗り、塩気の強いチェダーチーズを挟んだサンドイッチをいくつもビニール袋に放り込んだお弁当を手渡され、彼女の住んでいたカナーヴォンから長距離バスに乗って大学のある街まで帰った。2度ほど乗り換えて、4時間以上かかったと思う。

アグネスは、10年ほど前に亡くなった。私の元には何枚かの写真と、もらった何通もの手紙と、教えてもらったみっちりと重たいパンの焼き方が残った。紅茶を何杯もおかわりしながら、世間話に花を咲かせながら、古びてはいるがきちんと片付いた台所で、二人で並んでパンを焼いた思い出も。

丁寧に書かれ綺麗に装丁されたレシピ本を眺めていたら、そんなことを思い出した。あれ以来いろんなパンを焼いてきたけれど、今度また、あの日、曇り空の北ウエールズで「伝授」されたパンを焼いてみようかなと思う。ひょっとすると、アグネスのあの懐かしいアイルランド訛りも耳に蘇ってくるかもしれない。

2 notes

·

View notes